По-другому обстоит дело с индуктивными умозаключениями, они всегда содержат долю риска. Строго говоря, такие выводы будут не истинными, а правдоподобными. Нет гарантии, что упомянутый доцент не поставит «неуд» двадцать первому студенту, который «достал» его полным отсутствием знаний и изрядным нахальством.

Правдоподобность индуктивного вывода можно повысить, для этого надо увеличить число исходных случаев, на основании которых сделан этот вывод.

Из дедуктивных и индуктивных рассуждений можно складывать длинные цепочки умозаключений. Чтобы решить, насколько достоверным окажется окончательный вывод, следует, во-первых, оценить истинность исходных посылок в дедуктивных звеньях, а во-вторых, критически посмотреть на индуктивные звенья цепочки.

3.3.2. Используйте диалог

Когда человек думает, он фактически разговаривает сам с собой. Обычно такой разговор ведется мысленно, а иногда и вслух. Человеческая личность при этом как бы раздваивается: одна часть нашего «я» ставит вопросы, другая – отвечает. Идет постоянный спор, сопоставляются точки зрения, предлагаются и отвергаются различные соображения. Таким образом, наше мышление происходит в диалоговом режиме.

Для повышения продуктивности мышления полезно дополнить внутренний диалог внешним. Прием этот престаринный, суть его выражает русская пословица: «Ум хорошо, а два лучше». Добавлю, что иногда три ума, четыре и более могут оказаться еще лучше.

Когда вы с товарищами обсуждаете какую-нибудь проблему, вступают во взаимодействие ваши базы знаний, различные подходы к проблеме дополняют друг друга, возникает дух соревнования. Это находит выражение в вопросах, репликах, интонации и даже мимике говорящих. Собеседники стимулируют мышление друг друга. Все это благотворно сказывается на результатах обсуждения. Важно только не забывать, что цель разговора – выявление истины, а не самоутверждение говорящих. С диалогичностью мышления связано и такое наблюдение: объясняешь что-то другому и сам начинаешь лучше понимать то, о чем говоришь.

3.3.3. Подключайте образное мышление

Несомненно, мышление современного человека основывается на языке. В то же время мыслящий человек использует не только слова, но и образы: людей, предметов, действий, явлений. Работа мысли начинается скорее всего с образа, далее включаются символы и слова. Образы участвуют как в осознаваемом, так и неосознаваемом мышлении. В последнем случае их роль, видимо, особенна важна.

Образное мышление имеет немало несомненных достоинств. Дело в том, что образ обычно значительно содержательнее слов. Конфуцию принадлежит высказывание: «Одна картина говорит больше, чем тысяча слов». Давно известно, что сложный зрительный материал многие запоминают лучше, чем его словесное описание. Особенно часто это происходит с молодыми людьми. При мышлении образами мозг может оперировать более крупными блоками информации, таким путем появляется возможность рассмотреть одновременно большее число факторов и связей.

Эффективность образного мышления проявляется в том, что многие задачи решаются быстрее, если словесное описание условий удается представить в наглядном виде. Вот пример из упомянутой книги А. Закгейма.

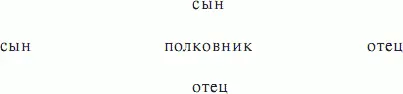

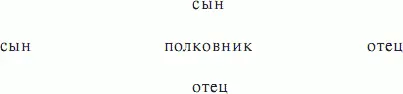

«Полковника нет дома. А в это время в доме полковника творится безобразие. Сын отца полковника бьет отца сына полковника. Кем приходятся полковнику участники этой драки?»

В уме я эту задачу сходу не решил. Помогла вот такая простая схема.

Как только я взглянул на схему, стало ясно решение: так как у сына не может быть двух отцов, полковник должен быть матерью. Ответ: дерутся брат полковника и ее муж.

Вообще рисунки, таблицы, графики, схемы, диаграммы часто наглядно демонстрируют связи и соотношения, которые нелегко описать словами. Незримые отношения делаются таким образом зримыми. Это хорошо понимала Анастасия Каменская, героиня популярных детективов Александры Марининой. В книге «Не мешайте палачу» можно прочесть: «Настя обожала делать таблицы и схемы. Она плохо воспринимала информацию, изложенную в свободной и расплывчатой форме, когда приходилось то и дело возвращаться к началу текста, перелистывать страницы назад и искать глазами нужные абзацы и слова. Информация, распределенная по колонкам таблиц или по квадратикам схем, становилась наглядной, яркой и легко поддавалась анализу».

Читать дальше