Анаболизм (ассимиляция)– совокупность процессов синтеза, идущих с потреблением энергии.

Катаболизм (диссимиляция)– совокупность процессов распада, сопровождающихся выделением энергии.

Анаболизм и катаболизм самым тесным образом взаимосвязаны: катаболические реакции дают «сырье» и энергию для анаболических процессов, в которых эта энергия запасается.

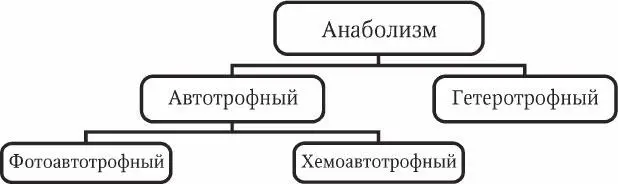

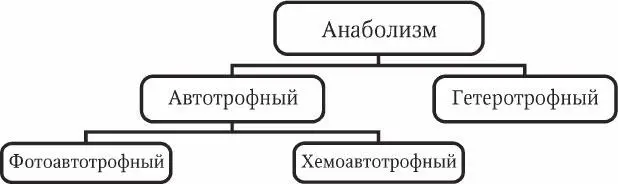

Все живые организмы можно разделить на группы, в зависимости от типа ассимиляции (рис. 2.5).

Автотрофы– организмы, способные самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических.

Рис. 2.5 . Классификация типов анаболизма

Гетеротрофы– организмы, не способные синтезировать органические вещества из неорганических и нуждающиеся в поступлении готовых органических соединений.

Среди протистов можно выделить группу автогетеротрофныхорганизмов, которые в зависимости от условий осуществляют либо автотрофный, либо гетеротрофный способ питания.

Фотоавтотрофы– организмы, использующие для синтеза энергию Солнца.

Хемоавтотрофы– организмы, использующие для синтеза энергию химических реакций.

Совокупность реакций катаболизма, протекающих во всех живых клетках, представляет собой разнообразные процессы биологического окисления. Поскольку запасенная в процессе ассимиляции энергия недоступна для непосредственного использования клеткой, основной функцией процесса биологического окисления является обеспечение организма энергией в доступной форме (прежде всего в виде АТФ). В природе организмы используют два пути получения энергии: аэробный распад (дыхание), проходящий в присутствии кислорода, и анаэробный распад (брожение), проходящий без кислорода (рис. 2.6). Соответственно организмы, реализующие эти пути, называются аэробами и анаэробами.

Рис. 2.6 . Классификация типов катаболизма

2.4. Фотосинтез и хемосинтез

Основной путь, по которому практически вся энергия попадает в биосферу – это процесс фотосинтеза. Каждый год на Земле в процессе фотосинтеза образуется более 150 × 10 9тонн органических веществ. Вклад хемоавтотрофов (к ним относятся только некоторые представители бактерий) в синтез органических соединений на Земле ничтожен по отношению к фотоавтотрофам.

Фотосинтез – это процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических соединений. У растений этот процесс локализован в особых клеточных органоидах – хлоропластах, а у фотосинтезирующих бактерий происходит в самой клетке.

Ключевую роль в процессе фотосинтеза играют фотосинтетические пигменты– вещества, способные поглощать свет. Выделяют три группы фотосинтетических пигментов: хлорофиллы (зеленые пигменты), каротиноиды (желтые и оранжевые пигменты), фикобилины (голубые и красные пигменты). В каждой группе имеется несколько подгрупп пигментов, поглощающих свет в разных областях спектра. Такое многообразие пигментов (только хлорофиллов известно более 10) обусловлено эволюционным приспособлением для обеспечения наибольшей эффективности поглощения солнечного света в различных условиях.

Пигментный состав является важным диагностическим признаком для систематики, поскольку он отражает филогенетические отношения организмов.

Основным пигментом, участвующим в фотохимических реакциях, является хлорофилл . В хлоропластах растений пигменты (по 200–400 молекул) собраны в функциональные единицы – фотосистемы. В фотосистемах молекула хлорофилла А выполняет роль реакционного центра, а молекулы всех других пигментов называются антенным комплексом, так как, подобно антеннам, собирают свет для реакционного центра и передают ему энергию квантов. Существуют два вида фотосистем.

Фотосистема I – реакционный центр образован молекулой хлорофилла А – Р-700.

Фотосистема II – реакционный центр образован молекулой хлорофилла А – Р-680.

Обычно обе фотосистемы работают синхронно, но фотосистема I может работать самостоятельно.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу