Наконец-то Ньютон закрыл свою алхимическую лабораторию и отложил теологические изыскания. Лекции он читать продолжал, раз требовалось, однако получались они до странности смутные и путаные. Позднее стало понятно почему: Ньютон попросту являлся на занятия и читал черновики «Принципов».

* * *

Пусть Ньютон несколько десятков лет после получения должности в Колледже Св. Троицы не мог довести работу о силе и движении до конца, но в 1680-х он располагал куда более мощным интеллектом, нежели был у него в чумные 1660-е. Он теперь оказался гораздо лучше математически подготовлен, а благодаря занятиям алхимией имел и научный опыт. Некоторые историки даже считают, что именно годы занятий алхимией сделали возможным прорыв в изучении движения и написание «Принципов».

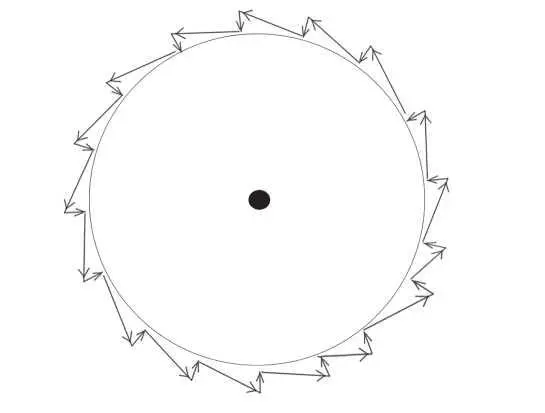

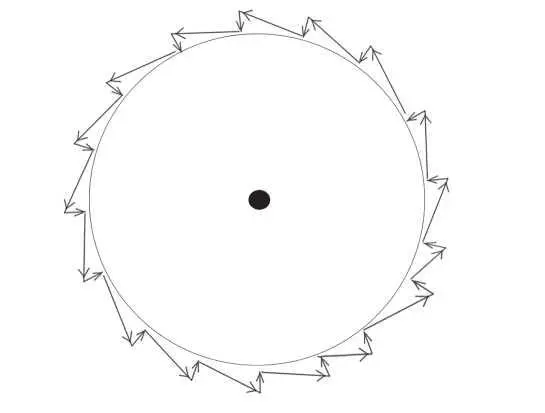

Парадокс: одним из катализаторов Ньютонова прорыва стало письмо, которое, как он вспоминал, он получил пятью годами ранее – от Роберта Гука. Тот предложил смотреть на движение по орбите как на сумму двух разных воздействий. Рассмотрим тело (например, планету), обращающееся по круговой орбите вокруг некоего другого тела, притягивающего его (как Солнце). Предположим, что обращающееся тело имеет склонность продолжать движение по прямой – то есть слететь с круговой орбиты и понестись дальше, как автомобиль, водитель которого не вписался в поворот на мокрой трассе. Математики называют это движением по касательной, или тангенциальным.

Теперь допустим, что у тела есть вторая склонность – притяжение к центру орбиты. Математики называют это движение нормальным, или центростремительным. Склонность к центростремительному движению, писал Гук, может быть дополняющим к тангенциальному, и тогда вместе они обеспечивают движение по орбите.

Легко понять, как это соображение отозвалось в Ньютоне. Вспомним, что, совершенствуя закон инерции Галилея, Ньютон предположил у себя в «Черновой книге», что все тела склонны продолжать движение по прямой, если нет внешнего воздействия на них, то есть силы. Для тела на орбите первая склонность – слететь с орбиты по прямой – естественно вытекает из этого закона. Ньютон понял, что, если добавить в эту картину силу, притягивающую тело к центру орбиты, возникнет причина центростремительного движения – второй необходимой составляющей, предложенной Гуком.

Но как это описать математически и, в особенности, как установить связь между конкретной формулой закона обратных квадратов и конкретными математическими свойствами орбит, описанными Кеплером?

Мысленно поделим время на крошечные интервалы. В каждом интервале времени тело, движущееся по орбите, можно представить себе движущимся по касательной на очень маленькие расстояния и в то же время центростремительно – тоже понемножку. Сумма этих движений возвращает тело на орбиту, но чуточку дальше вдоль окружности, чем вначале. Повторив эту последовательность много раз, получим зубчатую круговую орбиту, как показано на рисунке.

Круговое движение, возникающее из движения по касательной (тангенциального) и центростремительного (нормального).

Если на такой орбите взять достаточно малые промежутки времени, траектория будет совпадать с окружностью сколь угодно плотно. И вот тут пригодились наработки Ньютона в математическом анализе: если интервалы бесконечно малы, траектория в данном конкретном случае и есть окружность.

Таково описание орбит, какое позволила составить новая математика Ньютона. Он сложил вместе изображение тангенциального движения тела по орбите и нормального «падения», получилась зубчатая траектория – а затем взял предельный случай такого движения, в котором линейные сегменты сделались исчезающе малы. Таким образом зубчатость изгладилась до окружности.

Орбитальное движение в таком варианте есть движение любого тела, которое постоянно отклоняется от движения по касательной под действием силы, тянущей его к некоему центру. Дело в шляпе: применив закон обратных квадратов для описания центростремительной силы в математике орбит, Ньютон воспроизвел три закона Кеплера, как и просил Галлей.

Доказательство, что свободное падение и движение по орбите суть два проявления одних и тех же законов силы и движения, – один из величайших триумфов Ньютона, поскольку это раз и навсегда опровергло заявление Аристотеля, что небеса и Земля – разные «царства». Астрономические наблюдения Галилея выявили, что другие планеты очень похожи на Землю, работа Ньютона же доказала, что законы природы применимы и к другим планетам, а не только к Земле.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу