Задачи генетики, говоря языком кибернетики, заключаются в следующем: изучить строение этой информации (а попросту говоря, установить ее размер, форму и место хранения); изучить способы ее материального кодирования (а попросту говоря, вещества и реакции, с помощью которых она передается, и условия этой передачи); наконец, выяснить способы ее проявления в новом организме в процессе его индивидуального развития.

Наследственная информация кодируется определенными структурами нуклеиновой кислоты в строго определенных участках определенной хромосомы. Строение молекул ДНК определяет строение белковых веществ, синтезируемых в клетке.

Количество информации, заключенное в одной молекуле ДНК, невероятно велико — оно превосходит количество информации, записанной в толстой книге. Но способы кодирования наследственной информации, выработанные природой в процессе эволюции, чрезвычайно экономны. Они неизмеримо компактнее способов кодирования, которыми пользуются творцы современных вычислительных машин.

Если кибернетик научится кодировать информацию так же экономно, как это делает природа, электронно-вычислительная техника сделает огромный скачок вперед.

А пока и эта не очень совершенная техника помогает существенно продвинуться вперед биологии.

Точность и достоверность

Точность и достоверность опыта — первейшее и необходимейшее требование науки. Только объективные данные, подкрепленные точным экспериментом, производственным опытом, самой жизнью, могут привести ученого к правильным выводам. Биолог, пренебрегающий этой истиной, не может дать производству верных, обоснованных рекомендаций. Для выработки таких предложений необходима квалифицированная постановка опытов с последующей математической обработкой результатов исследований. Ссылки на всякого рода «особенности» биологических объектов, которые якобы не поддаются математическому анализу, в настоящей науке просто неуместны.

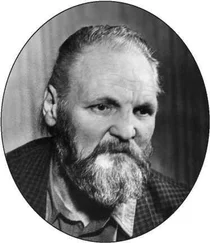

Тысячу раз прав Маркс, говоривший, что наука совершенствуется только тогда, когда ей удается пользоваться математикой. Современные методы математической статистики облегчают биологу его работу. Точная статистическая обработка данных эксперимента может облегчить и ускорить продвижение вперед даже в такой «медленной» сфере биологии, как селекция. Академику А. Сапегину, одному из творцов вариационной статистики, работавшему на Украине в 20–30-е годы, удалось благодаря использованию математических методов сократить сроки выведения новых сортов. Что касается сортов Сапегина, то они были широко известны в свое время (да и теперь тоже) и послужили материалом для выведения новейших форм растений селекционерам следующих поколений. Вот его пшеницы — «одесская 4», «степнячка», «земка», «кооператорка». Эти названия знает каждый агроном.

Приведем пример, показывающий, как чисто математический подход к решению биологической задачи лишний раз подтверждает выводы, полученные учеными на живом объекте.

Человеческий глаз — сложнейший оптический прибор. Он воспринимает зрительную информацию 140 миллионами колбочек, преобразуя ее в единое целое. Глаз как система давно интересует не только биологов, но и физиков. Академик П. П. Лазарев, анализируя чувствительность глаза, заметил, что в возрастном снижении зрения наблюдается некая математическая закономерность. Лазарев вычислил скорость падения зрения в возрасте от 60 до 80 лет. Графическая кривая, вычерченная им и продолженная до нуля, показала, что «запас» человеческого зрения рассчитан на 120–150 лет. Таким образом, математическая формула подтвердила вывод, сделанный ранее биологами, подсчитавшими, что естественная продолжительность человеческой жизни должна составлять примерно полтора века.

Молекула ведет радиопередачу

Изучение структуры живых молекул было бы невозможно, если бы биологи не получили на вооружение такие тонкие и точные методы исследования, как рентгеноструктурный анализ, ультразвук, спектроскопия.

Один из новейших инструментов исследования в биологии — метод магнитного резонанса. Он помогает исследовать строение молекул, жидкостей, кристаллов, структуру полимеров и биологических объектов.

Читать дальше