На другом фланге науки вперед вырвались биофизики и биохимики. Они заглянули в мир молекул, частиц размером менее 10–15 ангстрем.

Разрыв между флангами был чрезвычайно велик — от 10 до 1000 ангстрем. Все, что лежало в этих пределах, было неясно и туманно. Образовалась своеобразная мертвая зона, недоступная ни обзору, ни огневым средствам наступающих. Так бывает в атаке. Пехота, штурмующая высоту, поражает автоматным и пулеметным огнем передовые линии противника. Артиллерия бьет по его тылам. Но основные резервы сосредоточены за высотой, в мертвой зоне. Снаряды перелетают ее и разрываются в стороне от цели. Нужен другой вид оружия. Минометы или авиация.

Таким оружием и стал электронный микроскоп.

Он дал биологам ясность цели. Он и осложнил задачи — стало воочию видно, что позиции противника хорошо защищены, что он располагает такими укреплениями, которые взять будет нелегко.

Черная точка митохондрии под электронным микроскопом выросла в гигантскую, чрезвычайно сложную систему. Это была целая крепость удлиненной формы, окруженная двойной оболочкой, перегороженная внутри многочисленными двойными пластинками толщиной 150 ангстрем. У каждого отсека, по-видимому, свое назначение. Какое? Это предстояло выяснить.

Электронный микроскоп позволил сфотографировать ДНК. Одна за другой устанавливались такие тончайшие детали строения клеточного ядра и цитоплазмы и в таком количестве, что родилась новая область цитологии — кариология, или наука о ядре.

Цитоплазма при рассмотрении ее в обычный микроскоп казалась простой и однородной.

Прорыв в недра клетки с помощью электронного микроскопа опрокинул это представление, оказавшееся наивным. Увеличенная в сотни раз биологическая структура клетки характеризовалась частицами, существование которых не было возможно предвидеть.

Как ни труден был штурм атомного ядра, он шел по более или менее определенному плану. История физики дала нам ряд случаев, когда экспериментаторы открывали частицы, предсказанные теоретиками. Число этих частиц не так уж и велико — несколько больше двух сотен.

Штурм клеточного ядра давался с большим трудом. Неожиданностей на пути штурмующих было куда больше. Частицы клетки были предугаданы (если и были) с весьма относительной точностью и проницательностью. Архитектура, строение и функции составных частей клетки значительно превосходят силу воображения ученых. Чем глубже входил человек в детали клеточной структуры, чем больше он разбирался в строгом порядке, которому подчинено расположение и предназначение составных частей клетки, тем сложнее и загадочнее казались ему тончайшие и сложнейшие конструкции клеточного механизма. Вернее, тысяч механизмов, действующих гармонично, в железной последовательности и порядке.

Грубо говоря, тысячекратное увеличение, достигнутое электронной оптикой, тысячекратно усложнило задачи исследователя. Прорыв в недра клетки, давший несметное количество новых фактов в руки ученого, требовал и нового качественного подхода к ним.

Внедрение физических методов в экспериментальную биологию сопровождалось идейным перевооружением науки о живом. Наметилось сближение идей генетики, биохимии, химии и физики. По образному выражению Понтекорво, «все перспективы теоретической генетики приобрели привкус физики».

Клетка — комбинат жизни

Мешок, набитый ферментами, — так назвали однажды клетку. Там, где шла речь о ферментах, сравнение это было вполне приемлемо, хотя и односторонне. Но теперь, когда мы мало-мальски разобрались в механизмах, которые управляют жизнедеятельностью клетки, мы должны подыскать более точный и емкий образ.

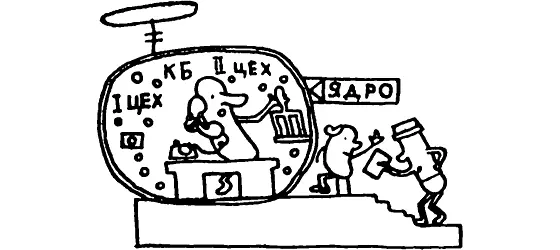

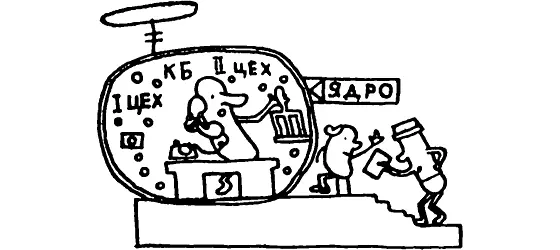

Пожалуй, вернее всего будет сравнить клетку с индустриальным комплексом. Это огромный комбинат со своей электростанцией, топливным хозяйством, конструкторским бюро, вычислительным центром, транспортным и производственными цехами. Его продукция — живая жизнь.

Рассмотрим производственную схему комбината.

Его площадь достигает примерно 30 микрон.

Клеточное ядро — это своеобразное заводоуправление, где сосредоточены командные высоты, штаб управления производством. Хромосомы — это различные отделы управления. Они обслуживаются единым кибернетическим центром — дезоксирибонуклеиновой кислотой. Как и подобает вычислительной управляющей машине, ДНК «переполнена идеями». В ней содержится (оценка С. Бензера) около 200 тысяч пар нуклеотидов, которые по количеству заключенной в них информации соответствуют нескольким страницам газеты. ДНК руководит основным процессом производства на комбинате — синтезом белка. Он осуществляется в рибосомах, частицах, разбросанных по всей территории клетки. Рибосомы — это «синтетические фабрики», где вырабатывается главный биополимер — белок. Основное сырье для производства — 20 совершенно отличных одна от другой аминокислот. Как будто бы немного. Но любой математик скажет нам, что из двадцати деталей можно собрать 2 432 902 008 176 640 000 различных блоков.

Читать дальше