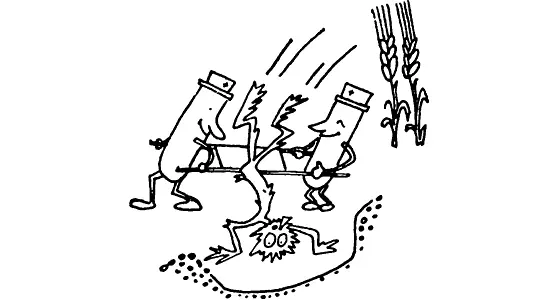

Через пару недель наступает гибель сорняков.

Чем же она вызвана? И к чему приводит вторжение гербицида в растительный организм? Физиологи тщательно проанализировали изменения обмена веществ после проникновения яда в ткани растения. Вот какая представилась им картина.

2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (сокращенно 2,4-Д) резко нарушает все жизненные процессы, протекающие в тканях, — дыхание, фотосинтез, транспирацию. Растение задыхается. Оно пытается бороться с удушьем: содержание крахмала в нем быстро падает — расщепляясь на простые сахара, он интенсивно расходуется при дыхании. Сахара в клетках становится все больше. Но вот крахмал полностью израсходован. Тогда начинает падать содержание сахара, который так необходим для поддержания сил организма. Наконец все внутренние ресурсы исчерпаны. Растение гибнет от углеводного голодания.

Объяснение вполне резонное. Так считали несколько лет назад. Так и учили студентов.

Но однажды профессор, поднявшийся на кафедру, чтобы прочитать очередную лекцию по физиологии растений, произнес:

— Все, что я рассказывал вам на прошлой неделе, забудьте. Я имею в виду проблему селективности гербицидов. На деле все обстоит по-иному.

Простейший опыт опрокинул гладко сформулированную теорию. Оказалось, что проницаемость тканей и у зерновых (однодольных) и у сорняков (двудольных) одинакова. Гербицид с легкостью проникает и в те и в другие растения. Очень быстро добирается он до точки роста и у злаков, как бы хорошо она ни была запрятана. Значит, углеводное голодание ни при чем?

Пораженные растения поместили под микроскоп. С первого взгляда ясно: сильно разрослись ткани стебля, содержащие сосудисто-волокнистые пучки. В местах вздутий стало много больше питательных веществ. В листьях — много меньше. Да, обмен веществ нарушился. Но из-за чего?

2,4-Д распространился по всему сорняку. И самые сильные изменения он вызвал в самом чувствительном месте — там, где происходит деление клеток, обеспечивающее рост стебля в толщину, — в камбиальном слое. Как только сюда попадает частица гербицида, клетки камбия начинают хаотично и стремительно делиться. Их становится все больше, и они все больше поглощают пищи, отнимая ее у других клеток. Камбий уродливо разрастается, закупоривает сосуды. Они лопаются! «Кровообращение» нарушено. Снабжение листьев водой и питательными веществами прекращается. Вздутия стебля и корня разрывают и покровные ткани — кору. Образовавшиеся трещины становятся очагами гниения. Наступает смерть…

Хорошо, но почему 2,4-Д не вызывает закупорки сосудов у ржи или пшеницы? Потому, что у злаков несколько другое анатомическое строение. У однодольных нет камбия. Стебель и корень растут в толщину не за счет деления, а благодаря увеличению объема уже существующих клеток. Нет деления — нет ненормального разрастания тканей. Хлеба могут развиваться спокойно. Ядохимикат никакого воздействия на них не оказал.

Так уж и никакого?

2,4-Д. Способ употребления второй

После обработки поля гербицидом в воздухе еще долго стоит легкий запах карболки. Хороший, здоровый запах. Он свидетельствует о том, что химические «санитары» выполнили свои обязанности. Дезинфекция произведена. Сорняки уничтожены. Яд сделал доброе дело. Он послужил, если так можно выразиться, лекарством для пшеничного поля. Впрочем, нужно ли здесь оговариваться? Яд приобретает целебную силу и в иных случаях (помните эмблему медиков — змеиное жало над круглой чашей?). Все зависит от дозы. Одно и то же вещество в сильной дозе — яд, в слабой — лекарство.

Не относится ли это к 2,4-Д? Относится. И в полной мере. Этот гербицид служит для хлебов лекарством. Отнюдь не в переносном смысле. Не потому только, что он избавляет посевы зерновых от сорняков.

2,4-Д оказывает на зерновые и прямое воздействие. Как стимулятор роста. Доказательства? Достаточно сослаться на эксперименты, проделанные Центральным ботаническим садом Сибирского отделения Академии наук. Но прежде сделаем…

…еще одно отступление. Можно ли убить одним выстрелом трех зайцев?

Вопрос вовсе не риторический. Можно и нужно, если речь идет о практике ведения современного сельского хозяйства. Тут частенько мы сталкиваемся с необходимостью поступать именно так.

Читать дальше