3.6. Лестница природы и таксономическая карта

Камень, дуб, лошадь, обезьяна, человек – это постепенные и последовательные вариации прототипа.

Ж. Робине

К началу XVIII века сложилось несколько существенно разных толкований природы классифицируемого разнообразия и способов его представления. Кроме Естественной системы, представимой в форме классификационного дерева, весьма значимы ещё две метафоры-модели – Лестница природы и таксономическая карта. Обе они так или иначе исходят из одних и тех же фундаментальных натурфилософских принципов – «природа не делает скачков» и «всё со всем», но трактуют их существенно по-разному.

Названные метафоры отнюдь не поверхностные: они имеют столь же глубокий натурфилософский смысл, что и метафоры Системы природы и Книги природы (см. 3.2), отражая специфику мировосприятия натуралистов этой эпохи (Barsanti, 1992).

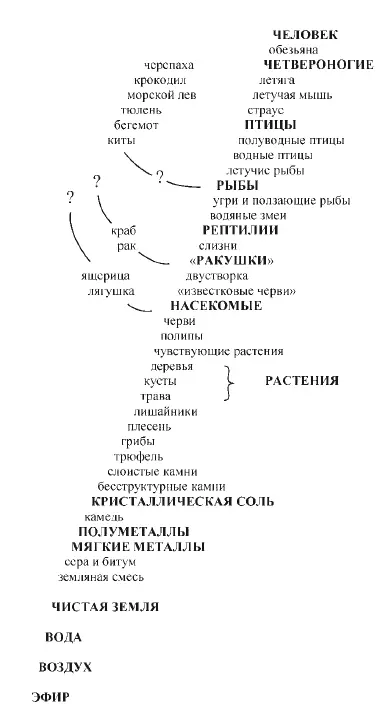

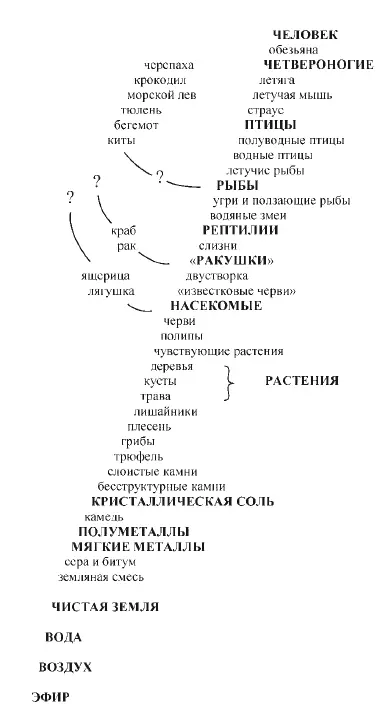

Идея непрерывной Лестницы природы (Scala Naturae) является отражением натурфилософского понимания Вселенной как непрерывной Великой цепи бытия. Такое понимание восходит к представлениям Аристотелю о Лестнице совершенствования всего сущего и отчасти к Платону с его концепцией последовательной эманации Единого. Влияние этих представлений на естествознание XVII и XVIII веков чрезвычайно велико, их философскому (скорее, космогоническому) обоснованию особое внимание уделял Лейбниц (Лавджой, 2001); они были весьма распространены среди французских энциклопедистов (см. далее наст, раздел); это верно и в отношении биологии и систематики (Stevens, 1994; Воронцов, 2004).

Названная «лестница» или «цепь» подразумевает три взаимосвязанных фундаментальных свойства мира идей и вещей: непрерывность, линейную упорядоченность и полярность. Первое свойство означает принципиальное отсутствие разрывов между наполняющими Вселенную сущностями, а их наличие в эмпирической данности объясняется лишь временной неполнотой знания. Второе свойство означает, что разнообразие этих сущностей организовано таким образом, что все они подчинены единому принципу – Естественному порядку. Этот порядок проявляется в последовательном градиенте существенных свойств естественных природных тел – в частности, живых организмов. Отсюда вытекает третье свойство: названный порядок задан градиентом «высшее-низшее», определенным однозначно и неизменным от начала мира и до его конца. Примечательно, что эта полярность может трактоваться как прогрессия или регрессия. Первая соответствует аристотелевскому пониманию Естественного порядка, который отражён в Лестнице совершенствования, ведущей от косной материи к человеку. Вторая более отвечает представлениям платоников об эманации Единого как источника всего сущего, в библейской теологии замещаемого Творцом: чем дальше некая сущность «отпадает» от своего первоисточника, которым начинается градация, тем менее она совершенна.

Рис. 3. Лестница Природы по Ш. Боннэ (из Stevens, 1994, с изменениями, схематично).

Важной частью натурфилософской идеи Лестницы природы является представление о том, что вся Природа – не просто единое целое, но она внутренне связана единой цепью сродства, обусловленного единством творческого начала всего сущего. Последнее выражено одним из ключевых в последующей систематике XIX столетия понятием прототипа, которое в данном случае вполне соответствует аристотелевскому «архе»: оно появляется в размышлениях Робинэ и Бюффона о причинах единства Природы (Огурцов, 1993).

Понятие прототипа указывает на то, что в представлениях о Лестнице природы неявным образом присутствует натурфилософская идея развития Природы: подразумеваемый ею порядок есть не только «мир бытия», но и «мир становления» (Rieppel, 1985). Эта идея присутствует у Боннэ и того же Бюффона: в ней можно увидеть начатки исторического понимания причин упорядоченности разнообразия организмов, которые проявляются в непрерывной цепочке предков и потомков (Bather, 1927; Sloan, 1979, 1987). Этаже идея подразумевает трактовку прохождения организмами одних и тех же стадий развития и в конечном итоге ведёт к концепции рекапитуляции. Всё это – ключевые предпосылки для формирования некоторых важных типологических и эволюционных воззрений (Richards, 1992).

Следует особо отметить роль такого рода представлений как достаточно мощной эвристики: постулируя непрерывность Великой цепи бытия, они нацеливают исследователеи на поиски неизвестных ее звеньев, предсказывая не только само их существование, но и конкретные пока неизвестные формы (см. далее о Ш. Боннэ). Они, таким образом, действовали чрезвычайно стимулирующе на работу естествоиспытателей: каждое открытие новой формы рассматривалось не как обнаружение ещё одного отдельного факта природы, но как шаг к выявлению полноты и совершенства (завершённости) Естественного порядка. Из этого видно, что эвристическая (предсказательная) функция идеи Лестницы природы делает её для своего времени зрелой метафизической теорией, вполне состоятельной с точки зрения некоторых признаваемых ныне фундаментальных критериев научности. Действительно, именно натурфилософский принцип непрерывности послужил необходимой предпосылкой для формирования идеи трансформизма, воплотившейся в современную эволюционную теорию (см. 3.7.4, 4.3). Принцип совершенствования лёг в основу концепций биологического прогресса и прогрессивной эволюции, обсуждаемых практически во всех руководствах по эволюционной теории. В более частном случае – всё тот же принцип непрерывности побудил исследователей искать промежуточные звенья между человеком и животными, обнаружение которых стало фактологической основой для выдвижения гипотезы о происхождения человека от обезьяны.

Читать дальше