Дороги в отличие от тропинок, как правило, первоначально возникают в модельном порогово-потенциальном поле (в сознании, на карте). Те, кто задают направление дороги, имеют представление об этом поле во всем пространстве, поэтому отдельные дороги сразу (еще в проекте) связывают конечные пункты. Во многих случаях дороги проектируются на перспективу и в их положении учитывается возможность появления в будущем других дорог. Дороги часто развиваются в сильно расчлененном порогово-потенциальном рельефе (горы, болота, существующие дороги, тропы) и соответственно прокладываются по гребням этого рельефа. Но чем на большую перспективу строится дорога, тем точнее она выдерживает генеральное направление и в меньшей степени подчиняется деталям современных рельефов.

В обобщенное значение потенциала дорог входит и обеспеченность территории, региона, страны необходимыми для них ресурсами. Строительство дороги начинается при достижении этой величиной порогового значения. Дорога в окружающем пространстве разгружает эти ресурсы — рабочих, технику и т. п., стягивает их к себе и этим исключает на время своего строительства заложение на примыкающей территории (а иногда и в целой стране) новых дорог. По мере роста потенциала территории происходит как заложение дорог новой генерации, так и «углубление» существующих — увеличение их пропускной способности (твердое покрытие на дороге появляется, когда грузопоток по ней превысит, или планируется, что превысит, некоторый пороговый уровень).

Дорога — это диссипативная структура, она поддерживается, ремонтируется за счет постоянных или периодических денежных, энергетических вливаний (потоков). Без этих потоков она деградирует. Если поток ослабевает, то и транспортная сеть деградирует, снижается ее пропускная способность, некоторые дороги исчезают (но на их месте в порогово-потенциальном рельефе остается гребень).

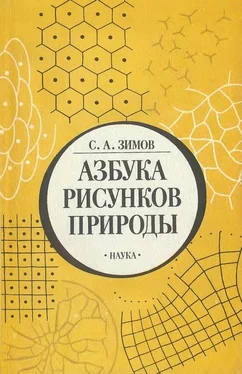

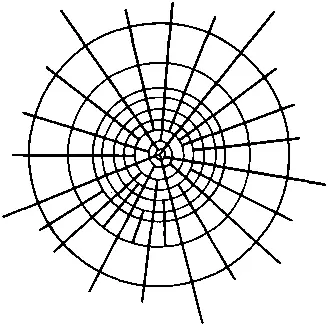

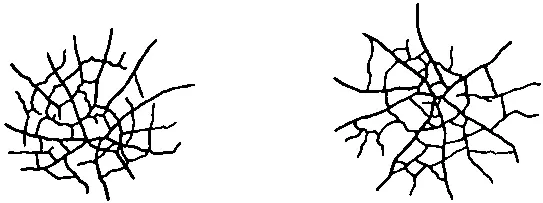

Транспортное потенциальное поле чаще всего анизотропно — в каких-то направлениях потребность перевозок выше, в итоге возникает обычный полосчатый рисунок (Транссиб, БАМ). Дороги разгружают потребность в перевозках лишь в направлении, параллельном себе, поэтому субпараллельная система дорог при наращивании потенциала разбивается поперечными. Равнинные города (центр города) являются вершинами растущего конуса потенциального рельефа с радиально анизотропным полем. Поэтому каркас окружающей его транспортной структуры и заданный им рисунок улиц будет похож на рис. 131. По сути, это идеализированная схема улиц Москвы или Парижа. Отклонения от этой схемы связаны обычно с холмами и реками, рассекающими конус потенциального рельефа, или с тем, что дороги и улицы развивались в чьем-то модельном потенциальном поле.

Рис. 131

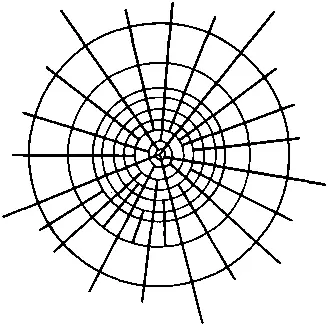

Рис. 132

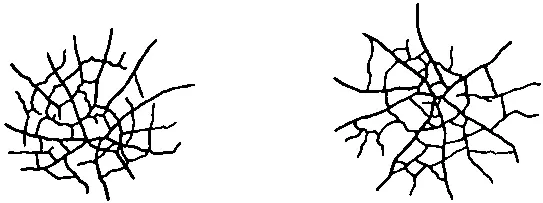

Рис. 133

Дороги разгружают потенциал в параллельном себе направлении, но одновременно с этим в их окружении потребность в перевозках обычно возрастает — дороги «притягивают» население, производства самоусиливают потенциал. Дороги — это подъездные пути для нового строительства, т. е. возле себя они снижают и порог. Поэтому сеть развивается в режиме ветвления — у дороги возникают притоки.

Развитие дорог и поселений (экономических узлов) тесно взаимосвязано, они взаимоусиливают свои потенциалы. Эти элементы и в моделях и в реальности зарождаются зачастую одновременно.

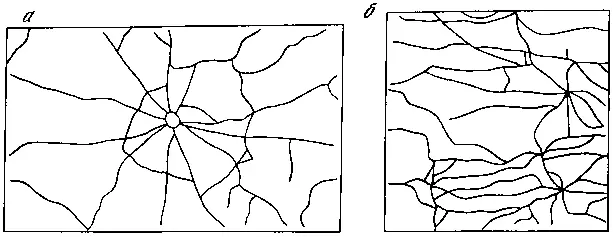

Развитие дорог в их потенциальном поле сходно с развитием трещин, потенциал они разгружают одинаково — преимущественно в параллельном себе направлении, поэтому при сходном потенциальном рельефе рисунки трещин должны быть похожи на транспортные структуры. Проведем такой эксперимент. Возьмем лист бумаги, покрытый тонким слоем стеарина, положим его на мягкое основание и сверху надавим шарообразным предметом диаметром порядка 10 см. На стеарине появится система трещин (рис. 132). Эти структуры развивались в радиально-анизотропном поле напряжений в режиме плавного наращивания значений потенциала. В таком же потенциальном поле развивается транспортная структура вокруг равнинных городов. Как видим, рисунок железных дорог вокруг Москвы (рис. 133, а) похож на рисунок трещин. Для сравнения посмотрим на рисунок центральносевероамериканских железных дорог, возникший в условиях преобладания субширотного транспортного потока (рис. 133, б) Отметим, что индикатриса потенциального поля, в котором развиваются дороги, может иметь форму восьмерки. В этом случае возможны остроугольные сочленения.

Читать дальше