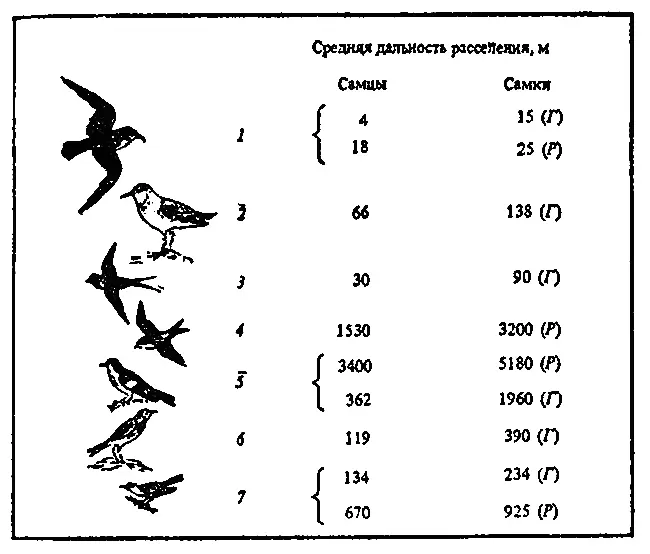

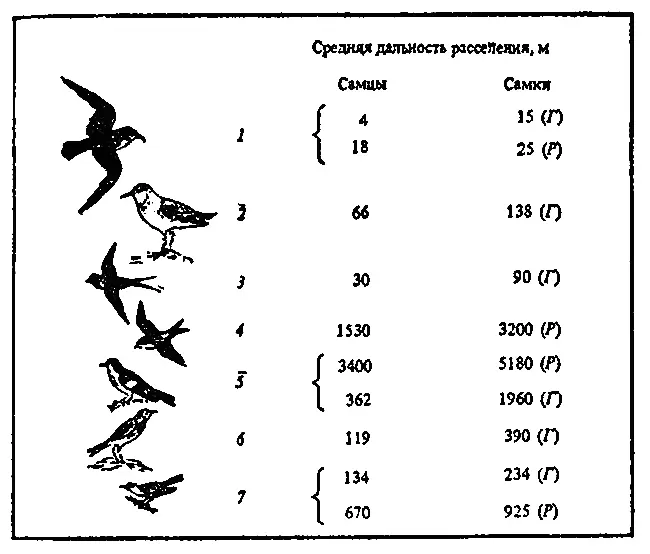

Рис. 9.Дальность расселения самцов и самок из района рождения (Р) и гнездования (Г) у темноспинного альбатроса (1), перепончатопалого песочника (2) деревенской (3) и городской (4) ласточек, мухоловки-пеструшки (5), лесного конька (6) и пеночки-веснички (7).

Одной из общих особенностей птиц, у которых расселяются преимущественно самки, является то, что самцы защищают гнездовую территорию и территорию, необходимую для выращивания потомства. Конкуренция между самцами за самку выражается в их способности занять и защищать лучшую территорию. Самки же, выбирая наиболее активных и опытных самцов, тем самым выбирают лучшую территорию. В связи с этим самцам выгодно возвращаться на прежнюю территорию, которую они уже ранее использовали для размножения. Второй фактор, который может стимулировать к верности территории самцов, — это выбор самки. Самцы, покидающие знакомый им район и прилетающие для гнездования в новое место, рискуют остаться без самки, поскольку они менее конкурентоспособны, чем местные самцы. Б о льшая же склонность самок к расселению может быть результатом поиска самкой «хорошего» самца, который более активно (с помощью пения, т о ковых полетов и других демонстраций) привлекает самок. Как показали исследования филопатрии и дисперсии у мухоловки-пеструшки на Куршской косе, самки действительно более склонны к оседанию весной на новых территориях при возвращении в район рождения или прежнего гнездования, чем самцы (рис. 9). Некоторые самки у этого вида, судя по данным других исследователей, оседают для гнездования на значительном расстоянии от места рождения или прежнего гнездования — до 1500 км. (см. гл. 4). Самцы же на таких расстояниях от своей территории оседают крайне редко. В целом у многих перелетных видов средняя дальность предгнездовой (расстояние между местом рождения и местом первого гнездования) и гнездовой (расстояние между местами размножения в разные годы) дисперсии у самок больше.

Таким образом, в основе половых различий в верности территории у перелетных птиц, скорее всего, лежит система брачных отношений. Птицы в большинстве случаев моногамны, т. е. на одну самку приходится один самец. Самец выбирает территорию и защищает ее ресурсы от других самцов, поэтому он более склонен по сравнению с самкой проявлять верность уже знакомой ему территории. Самка же выбирает самца, а не территорию (за исключением уток и некоторых других видов), поэтому более склонна к расселению и оседанию за пределами прежней территории. У млекопитающих же все наоборот. Большинство видов полигамны. За выбор территории отвечает самка, поэтому она проявляет большую, чем самец, верность территории. Самец же выбирает и защищает самку, поэтому склонен к расселению.

«Верность родине» у птиц, родившихся в разные сроки

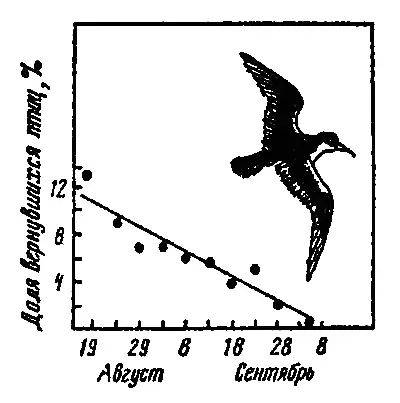

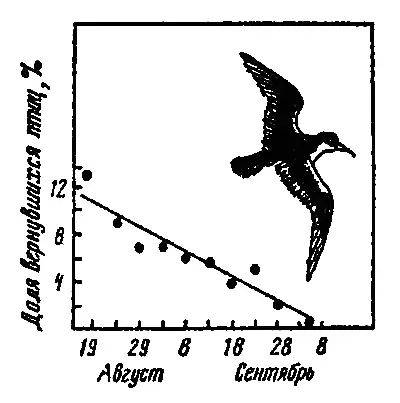

У некоторых перелетных видов было обнаружено, что возвращаемость птиц в район рождения в последующие годы существенно зависит от даты их появления на свет. Кольцуя молодых обыкновенных буревестников в Англии, К. Перринс обнаружил, что птицы из ранних выводков возвращаются в район рождения значительно лучше, чем из поздних (рис. 10). Аналогичные различия обнаружены и у некоторых других мигрирующих видов — белого гуся в Канаде, хохлатой чернети и широконоски в Латвии, обыкновенного зимородка в Окском заповеднике, городской ласточки в ФРГ. Мы обнаружили подобный феномен на Куршской косе у зяблика и мухоловки-пеструшки (рис. 11). Особенно это характерно для тех лет, когда сроки гнездования исследуемой популяции были ранними в связи с благоприятными в эти годы погодными условиями весной.

Рис. 10.Возвращаемость обыкновенных буревестников в район рождения в зависимости от сроков их вылупления.

В чем же основная причина того, что рано родившиеся птицы у некоторых перелетных видов лучше возвращаются в район рождения, чем поздно родившиеся? Большинство исследователей предполагают, что главная причина подобных различий заключается в разной выживаемости птиц из ранних и поздних выводков. Латвийские орнитологи обнаружили, что в популяции широконоски на оз. Энгурес относительный показатель выживаемости молодых уток из самых ранних выводков (родившихся до 5 июня) составляет около 10 %, а из самых поздних (после 26 июня) — около 1 % от числа окольцованных утят. Японский исследователь Й. Ватануки обнаружил, что успех выкармливания птенцов у чернохвостой чайки был ниже в поздних выводках (14 %), чем в ранних (31 %) или средних (41 %). Это связано, по его мнению, с тем, что поздние выводки подвергаются сильному воздействию хищничества со стороны более крупной тихоокеанской чайки. Эти чайки охотятся избирательно, выбирая меньших птенцов, которые чаще встречаются в поздних выводках. К. Перринс предполагает, что поздно родившиеся буревестники меньше получают от родителей корма, поскольку сбор его уменьшается из-за сокращения длины дня в конце лета. Тот же исследователь установил, что у большой синицы слетки большего веса имеют лучшие шансы выжить, чем с меньшим весом.

Читать дальше

![Вера Колочкова - Летят перелетные птицы [= Анино счастье] [litres, авторский текст]](/books/397806/vera-kolochkova-letyat-pereletnye-pticy-anino-scha-thumb.webp)