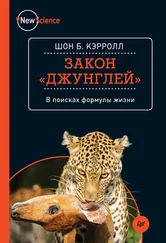

Элтон с головой ушел в эту работу. Он работал как проклятый почти каждую ночь с десяти вечера до часу ночи у себя в квартире близ музея Оксфордского университета и написал книгу менее чем за три месяца! Несмотря на бешеный темп подготовки, получившаяся работа «Экология животных» стала классической как в стилистическом, так и в содержательном плане. Эта 200-страничная книга написана увлекательно и живо, полна удачных аналогий. Ее главы логически выстроены вокруг ключевых идей, позволяющих читателю познакомиться с, так сказать, повесткой новой экологической науки, а также с теми ее аспектами, которые Элтон считал наиболее важными.

Элтон объяснял, что «одну из основных тем книги можно охарактеризовать как социологию и экономику животных». Он намеренно проводил аналогию с реалиями человеческого общества – экономикой и социологией. «Очевидно, что животные образуют сложное сообщество, не менее сложное и интересное, чем человеческое», которое «подчиняется экономическим законам», – писал Элтон. Эта аналогия имела глубокие корни в биологии. Концепцию «экономики природы» в XVIII в. разделял великий естествоиспытатель Карл Линней, а в XIX в. – Дарвин. Ее смысл заключался в том, что сообщества животных, как и человеческий социум, состоят из взаимодействующих существ, каждое из которых обладает своим местом и ролью.

«На первый взгляд попытка отыскать какие-либо общие принципы сообществ животных может показаться безнадежной, – писал Элтон. – Но внимательное изучение простых сообществ… ( которым он и занимался в Арктике ) демонстрирует, что действительно существуют некоторые принципы, позволяющие анализировать сообщество животных по частям, и в свете этих принципов мнимая сложность исчезает».

В основе упомянутых принципов лежала важнейшая роль, которую Элтон уделял пище и пищевым цепям. Он считал пищу «валютой» в экономике животных. «Основным движущим стимулом для всех животных является необходимость найти подходящую пищу в достаточном количестве. Пропитание – животрепещущий вопрос в сообществе животных, вся структура и деятельность этого сообщества зависят от проблемы пропитания», – утверждал ученый.

Все принципы, следовавшие из этой базовой посылки, Элтон сформулировал в виде очаровательных и удачно подобранных китайских пословиц:

Большая рыба ест малую; малая ест водяных жучков; водяные жучки едят водоросли и ил.

Пищевые цепи образуют «экономические» связи между различными членами сообщества. Цепи животных связаны пищей, и все животные в конечном итоге зависят от растений. В схеме Элтона травоядные были «базовым классом в обществе животных», выше располагался класс хищников, еще выше – класс более крупных хищников, питавшихся хищниками первого порядка, и т. д. вплоть до животного, «не имеющего естественных врагов», на котором заканчивается пищевая цепь.

По Элтону, структура таких пищевых цепей связана с размерами существ, находящихся на разных уровнях.

Большая птаха не склюет мелкого зернышка.

Элтон доказывал, что размер – основной определяющий фактор в структуре пищевой цепи. Если съестное слишком крупное, чтобы его переварить, либо слишком мелкое, чтобы животное могло им насытиться, такая еда исключается из рациона: «Размер добычи хищников ограничен в восходящем направлении силой хищника и его охотничьим потенциалом, а в нисходящем – возможностью наловить мелкую добычу в достаточном количестве, чтобы ею можно было прокормиться».

В свою очередь, эти параметры, связанные с размерами, важным образом сказываются на численности различных видов животных в популяциях и в пищевых цепях.

Два тигра не укроются под одним холмом.

Элтон отмечал, что животные, находящиеся в основании пищевой цепи, обычно многочисленны, а те, что ее завершают, – например, тигры – встречаются относительно редко. Как правило, между двумя этими крайностями прослеживается устойчивое снижение численности животных. Элтон назвал эту закономерность « пирамидой чисел ».

В качестве примера он приводил английскую дубраву, где можно найти «огромное количество растительноядных насекомых, например тлей, множество пауков и плотоядных наземных жуков, значительное количество мелких певчих птиц и всего одного-двух ястребов». Другой пример, который он лично задокументировал, – арктическая фауна, где обитает огромное количество рачков, которыми питается рыба, рыбу едят тюлени, а тюленей – сравнительно немногочисленные белые медведи. Элтон утверждал, что такие пирамиды существуют в сообществах животных по всему миру.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу