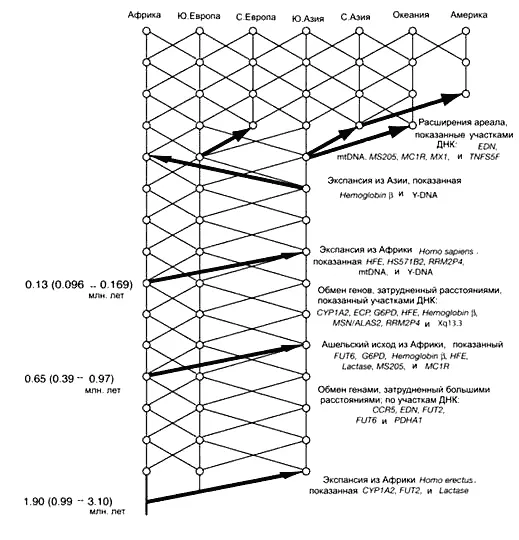

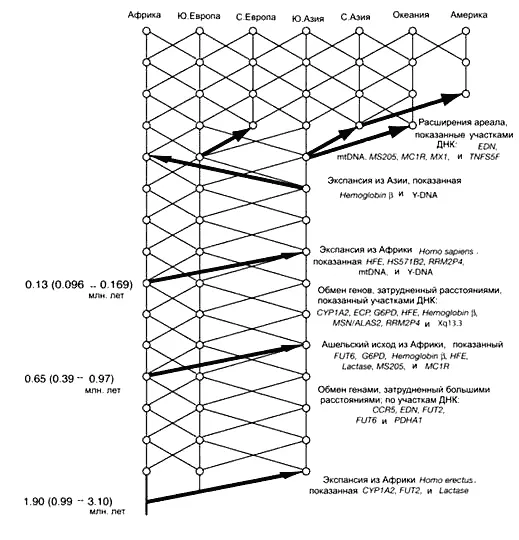

Одним из сторонников этой точки зрения является Алан Темплтон из Мичиганского университета. Он справедливо полагает, что по одному-единственному участку генома (например, по мтДНК) нельзя делать окончательные выводы об эволюции и истории расселения человечества. Для таких выводов необходим комплексный анализ многих разных участков генома. По данным Темплтона, разные участки ДНК сохранили следы разных событий в истории человечества. Общая картина хорошо совпадает с той, которая реконструируется по данным археологии. Три участка ДНК сохранили следы древнейшей волны выхода из Африки около 1,9 млн лет назад. Фактически это означает, что в наших жилах течет кровь древних азиатских архантропов! Семь участков ДНК свидетельствуют о втором исходе из Африки около 0,65 млн лет назад (ашельская экспансия). Представители этой волны тоже наши прямые предки. Наконец, еще пять участков ДНК (в том числе мтДНК и Y-хромосома) подтверждают третий исход из Африки около 100 тыс. лет назад (см.: Древнейшая история человечества пересмотрена).

Некоторые участки человеческого генома, возможно, сохранили следы очень древних событий в истории человечества. A. R. Templeton. Haplotype Trees and Modem Human Origins // Yearbook of physical anthropology. 48:33–59 (2005).

Более того, данные Темплтона показывают, что обмен генами между евразийскими и африканскими популяциями наших предков практически никогда не прекращался, хоть и был сильно затруднен большими расстояниями. Получается, что древнее человечество вовсе не было совокупностью изолированных популяций оно было относительно единым на протяжении двух последних миллионов лет! Надо сказать, что статьи Темплтона, конечно, очень резко контрастируют с господствующими сегодня взглядами.

Сравнительный анализ генома человека и других приматов (шимпанзе, макака резуса) показал, что в ходе антропогенеза белок-кодирующие гены изменились довольно мало (см.: Геном макака резуса расскажет об эволюции человека). Среди тех, генов, которые менялись под действием отбора, повышена доля генов, имеющих отношение к иммунитету, межклеточным взаимодействиям и передаче сигналов. По-видимому, молекулярная эволюция приматов вообще и гоминин в частности имела очень неравномерные темпы, то есть периоды быстрых изменений чередовались с периодами стабильности.

Из числа белок-кодирующих генов, которые заметно изменились в ходе эволюции гоминин, особый интерес представляет ген FOXP2, связанный с речью. Человеческий белок, кодируемый этим геном, отличается от шимпанзиного аналога двумя аминокислотами (что немало), и при этом известно, что мутации в гене FOXP2 могут приводить к серьезным нарушениям речи. Это позволило предположить, что замена двух аминокислот как-то связана с развитием способности к произнесению членораздельных звуков. Крайне интересно, что у неандертальца ген FOXP2, как недавно выяснилось, был точно такой же, как у современного человека. Это можно рассматривать как аргумент в пользу того, что неандертальцы владели речью хотя бы в каком-то виде. Но, конечно, нужно помнить, что ген FOXP2 это не «ген речи», он связан по-видимому со способностью к быстрым координированным движениям определенных мышц, например, у певчих птиц этот же самый ген связан с пением: его экспрессия резко снижается во время пения в тех отделах мозга, которые отвечают за пение (см. Будут ли расшифрованы генетические основы разума?).

Интересны также гены ASPM и microcephalin. В них обнаружены следы действия позитивного отбора, и эти гены связаны с развитием мозга (поскольку известно, что мутации в них приводят к микроцефалии). Показано, что белок ASPM замедляет превращение эмбриональных стволовых нейроэпителиальных клеток в нейроны. Иными словами, клетки предшественники нейронов в присутствии ASPM успевают поделиться большее число раз, прежде чем превратятся в нейроны. Таким образом, закрепление мутаций в этих генах могло быть связано с ростом мозга.

Белок-кодирующие гены в эволюции гоминин изменились очень мало. Интересные исключения:

— FOXP2 (связан с речью)

— ASPM, Microcephalin (связаны с ростом мозга)

С геном микроцефалин связан еще один очень интересный факт. Было показано, что самая распространенная группа близкородственных аллелей гена microcephalin появилась в человеческой популяции всего 37 000 лет назад и очень быстро распространилась очевидно, под действием отбора. По-видимому, эта группа аллелей, которую обозначают буквой D, давала какое-то важное преимущество своим носителям. Эти D-аллели происходят от одного «предкового» гена, который появился в человеческой популяции 37 000 лет назад. При этом между D-аллелями и всеми остальными аллелями обнаружились очень глубокие различия. Получается, что общий предок всех носителей не-D-аллелей жил около миллиона лет назад, а общий предок носителей D- и не-D-аллелей около 1,7 млн лет назад.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу