Эволюция у вас под мышкой

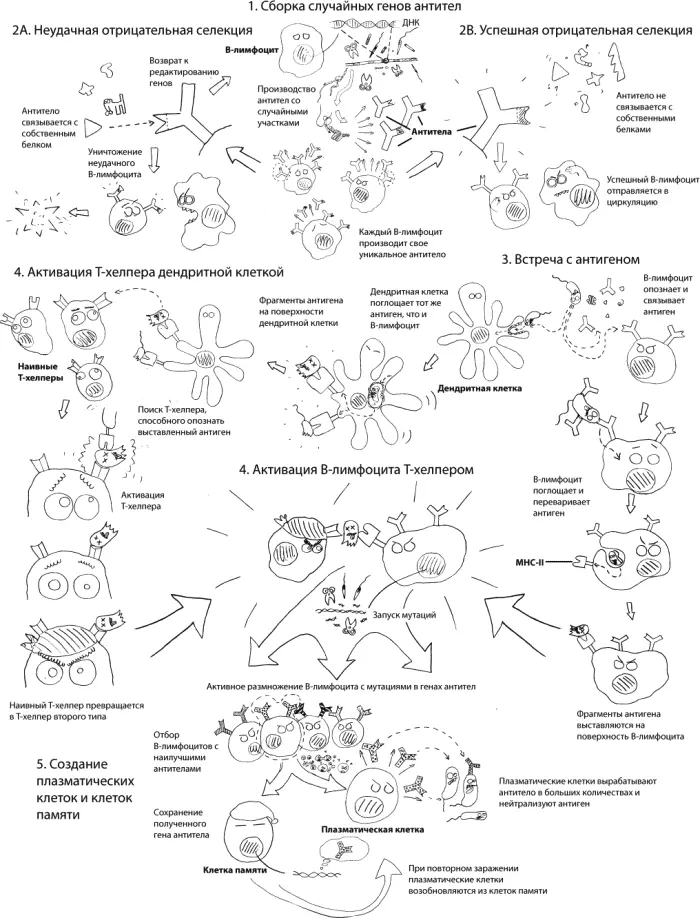

У человека менее 25 тысяч генов. При этом наша иммунная система способна распознать и обезвредить множество вражеских антигенов — по крайней мере миллион, говорит нам учебник по иммунологии [20]. Это значит, что все потенциально возможные антитела к разнообразным вирусам, бактериям и прочим опасным созданиям принципиально не могут быть заранее закодированы в нашей ДНК. Система гораздо сложнее [15] Система также во много раз сложнее, чем я тут пытаюсь описать. Я опускаю многие участвующие в иммунном ответе типы клеток, ни слова не говорю о сигнальных молекулах, с помощью которых клетки общаются, игнорирую классификацию иммуноглобулинов, и не рассказываю об их строении, и даже пока игнорирую различия в иммунном ответе в зависимости от типа возбудителей. Чуть больше подробностей будет в следующей главе, но вообще, если вы хотите разобраться в том, как все работает на самом деле, то читайте университетские учебники; научно-популярных книжек про современную иммунологию, насколько мне известно, не существует — слишком уж много там деталей и подробностей, и к тому же каждый месяц открывают новые.

.

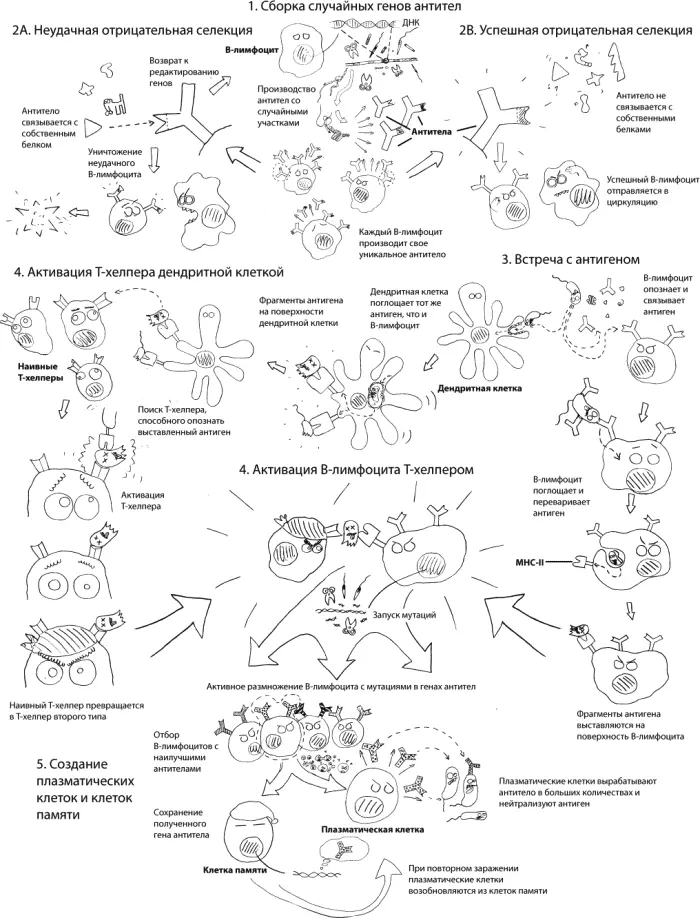

В нашем организме ежеминутно происходит самый настоящий эволюционный процесс, в котором есть все положенные компоненты: изменчивость, наследственность, отбор.

Клетки, которые потом будут вырабатывать антитела против вирусов и бактерий, сначала созревают в костном мозге. При этом каждая такая клетка, B-лимфоцит, сама создает себе новые гены, с которых будут считываться совершенно новые, уникальные антитела (они же иммуноглобулины [16] Здесь существует терминологическая путаница. С точки зрения большинства словарей, антитела и иммуноглобулины — это синонимы. Это сложные белково-углеводные комплексы, способные специфически связываться с каким-нибудь антигеном, они вырабатываются В-лимфоцитами (или их потомками, плазматическими клетками) и могут быть закреплены на мембране В-лимфоцита или же свободно циркулировать в крови. Тем не менее на практике слово «антитела» обычно используется в более узком смысле, чем слово «иммуноглобулины». Когда юный и не определившийся в жизни В-лимфоцит создает себе новую разновидность иммуноглобулинов, мы еще не называем их антителами. Мы начнем называть их антителами, когда зрелая плазматическая клетка станет выбрасывать эти молекулы в кровь для борьбы с каким-нибудь определенным врагом. Тогда мы скажем: «В крови обнаружены антитела к вирусу краснухи». То есть антителами называют те иммуноглобулины, про которые понятно, с кем конкретно они воюют. Но это не официальное определение, а просто традиция.

), такие, которых раньше вообще никогда не существовало. Новый ген собирается в результате случайного выбора фрагментов из существующей библиотеки вариантов, причем при соединении этих фрагментов между собой происходит еще и достраивание дополнительных нуклеотидов, которые вообще ни в каких генах не закодированы. В итоге получается, что хотя все иммуноглобулины построены по одному принципу, но вот конкретно тот участок, который способен связываться с патогенами, в каждой клетке уникален. К чему именно такие иммуноглобулины потом подойдут и подойдут ли к чему-нибудь вообще, пока совершенно не известно. Пока что самое главное — чтобы они не были способны связываться с собственными белками нашего организма (в противном случае развиваются аутоиммунные заболевания). Поэтому во время созревания B-лимфоциты проходят отрицательную селекцию: они знакомятся с большим количеством белков нашего тела, и если их иммуноглобулины могут с этими белками связываться, то будущая иммунная клетка либо проходит еще одну стадию редактирования своих генов, либо, если и это не помогло, уничтожается.

В-лимфоциты, прошедшие предварительный отбор, выходят из костного мозга, циркулируют по организму, тусуются в селезенке и в лимфатических узлах (например, в подмышечных — чтобы оправдать название главки) и ищут антигены, с которыми они смогли бы связаться, поскольку их иммуноглобулины, совершенно случайно, для этого подходят. Найдя такой антиген — самостоятельно или с помощью других иммунных клеток, — B-лимфоцит его хватает, разбирает на кусочки, выставляет эти кусочки на своей поверхности с помощью специальных белков-держателей MHC–II. И ждет, пока к нему подойдет помощник.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу