В органах и тканях кур содержание меди находится – в крови -2-7 мг/кг, в печени – 10—30, в почках – 6—20, в бедренной мышце – 3—8, в скелете – 6—8; в пере – 4—5 (В. И. Георгиевский, 1970; І. Н. Nady, 1956).

Самое высокое содержание меди в теле суточных цыплят, а затем с возрастом птицы концентрация меди закономерно снижается. Эта закономерность наблюдается и в костном скелете. По данным Е. П. Жаровой (1969), у цыплят в возрасте 1, 30, 90 дней концентрация меди в большеберцовой кости составляет соответственно 16,5; 8,5 и 5,4 мг/кг сухой обезжиренной ткани.

Основное место всасывания меди – тонкий отдел кишечника и желудок, которое осуществляется двумя механизмами: активным и пассивным. Всасывание резко возрастает при дефиците элемента. Медиатором всасывания меди является низкомолекулярный белок стенки кишечника металлотио-неин, который способствует пассивной абсорбции элемента, связывая его с SH – группами и временно депонируя для последующего транспорта. Он также может блокировать всасывание, защищая организм от токсичных доз металла [107, 86].

Основная часть плазматической меди находится в соединении с а2-глобулином в виде церулоплазмина, В норме в организме ежедневно около 0,5 мг меди включается в состав церулоплазмина и выделяется через желчь в виде трудно дуализированного соединения, почти не подвергающегося обратному всасыванию. По мнению многих авторов, церулоплазмин не способен отдавать свою медь тканям, которые этот элемент получают, главным образом, за счет меди, связанной с альбуминовой фракцией.

Катионы, близкие к меди по своим химическим свойствам – цинк, кадмий, серебро, ртуть, свинец, мышьяк способны конкурировать с медью, вытесняя её из биологических комплексов, что приводит к развитию медной недостаточност [4, 18].

Потребность птицы в меди небольшие и они, по-видимому, удовлетворяются за счет натуральных кормов. Тем не менее, рекомендуется включать медь в рационы в дозах (в мг/кг комбикорма): курам-несушкам -10,0; цыплятам всех возрастных групп – 2,0—2,1.

При недостатке меди у подопытной птицы, наблюдается эритропения, снижение активности цитохромоксидазы в сердечной мышце, ухудшение пигментации пера [236].

Птица обладает малой чувствительностью к медному отравлению, но высокие дозы (1270 мг/кг корма) тормозят рост цыплят, снижают активность щелочной фосфатазы в крови и витамина А в печени, вызывает падеж.

Цинк – химический элемент побочной подгруппы II группы периодической системы. Он является необходимым элементом для жизни растений и животных. В растениях он участвует в окислительно-восстановительных процессах, образовании хлорофилла и ауксина (ростового вещества), синтезе аминокислоты триптофана.

1.2. Обмен веществ цыплят-бройлеров

Деятельность всех систем организма направлена на обеспечение обменных процессов. Благодаря обмену веществ организм снабжается пластическими и энергетическими материалами и освобождается от продуктов, которые не могут быть использованы или являются вредными. Преобразование поступивших в организм веществ происходит в результате процессов ассимиляции и диссимиляции. Ассимиляция – это процесс образования сложных веществ из более простых. Диссимиляция – это распад сложных веществ на более простые. При ассимиляции потребляется энергия, а при диссимиляции она освобождается. Пока организм живет, в нем все время одновременно идет распад и синтез веществ [223].

Птицы отличаются рядом особенностей обмена веществ. В частности, энергетический обмен у кур и индеек в 1,5—2,0 раза выше, чем у млекопитающих. Суточное количество энергии, вырабатываемое на 1 кг массы тела, также значительно больше у птиц, чем у млекопитающих (например, у лошади – 41 кДж, утки – 474,2 кДж).

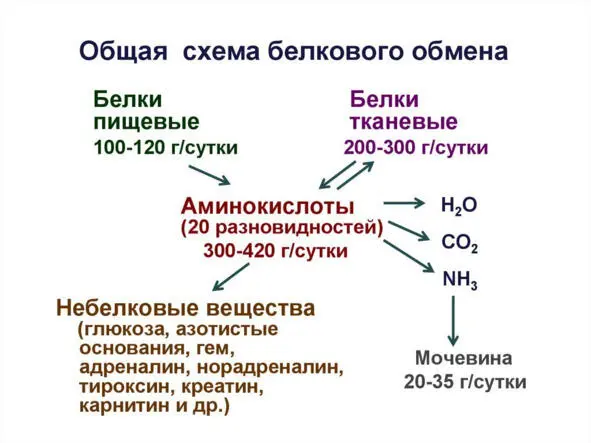

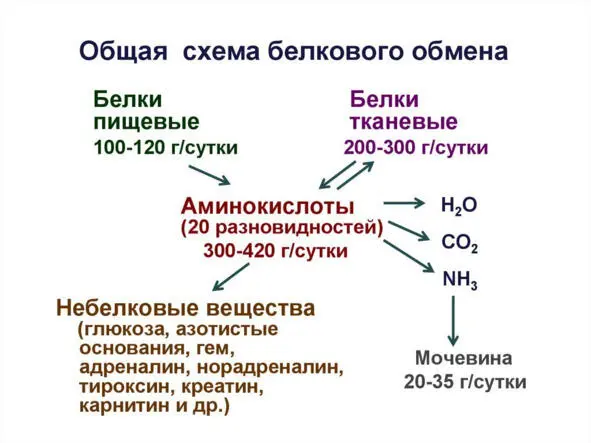

Обмен белков.В тесной связи с высокой интенсивностью энергетического обмена находятся и показатели обмена белков. При выращивании цыплят на мясо за 40—50 дней их масса тела достигает 2000—2200 г, в сухом веществе которого более 60% приходится на белок. Отличительная особенность птиц – высокая интенсивность роста, особенно молодняка в раннем возрасте. Цыплята-бройлеры к времени убоя на мясо увеличивают свою первоначальную массу в 45—50 раз; утята – в 50—55; гусята – в 35—40; индюшата – в 60—65 раз (Рис. 4).

Рисунок 4 – Общая схема белкового обмена птицы

Читать дальше

![Мануш Зомороди - Разреши себе скучать [Неожиданный источник продуктивности и новых идей] [litres]](/books/409770/manush-zomorodi-razreshi-sebe-skuchat-neozhidannyj-i-thumb.webp)