Мозг земноводных, на первый взгляд, может показаться значительно более развитым, чем у рыб, – у амфибий есть даже разделение на два полушария. Однако серое вещество все еще вытянутое и очень просто сформированное. Если у лягушки, например, удалить оба полушария, это почти не повлияет на ее жизнь, – амфибия сможет плавать, переворачиваться со спины на живот, добывать пищу и даже спариваться.

Так выглядят нейроны – структурные единицы нервной системы. Именно из них и состоит мозг животных, будь то ганглии медузы или серое вещество в черепе человека

ПОКОРМИТЕ МОЗГ!

Кальмары свою еду поглощают исключительно с помощью мозга, причем в сугубо физическом смысле. У них орган сформирован в форме пончика, а кусочки добычи, попав в рот, должны сначала пройти через эту «дырку от бублика», а уже затем в пищевод

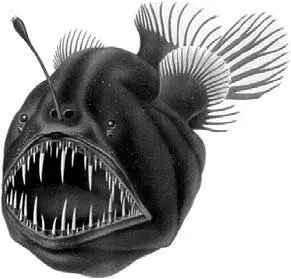

Глубоководный удильщик. Тело раздутое, отличается отсутствием боковых плавников. У самок на спине есть «удочка» со светящейся «приманкой». С ее помощью рыба ловит добычу и подает сигналы самцу

СЕРДЦЕ – В ПЯТКАХ, УМ – В ЖИВОТЕ. ВАЖНЫ ЛИ ОБЪЕМ И РАСПОЛОЖЕНИЕ МОЗГА?

Если по-прежнему удерживать нас от доступа к Интернету и продолжать задавать вопросы, то большинство людей с уверенностью заявят: большой мозг – это хорошо, а вот маленький – не очень. Скорее всего, мы напрямую свяжем его объем с интеллектом. Что ж, тогда членистоногие намного умнее нас (на самом деле, конечно, нет). Ведь у многих пауков мозг занимает до 80 % тела! (Для сравнения – у человека это только 2 %.) Разумеется, внушительный объем мозга позволяет даже самым маленьким паучкам плести сложнейшую паутину, хитро обманывать соперников, сражаясь за самку, и создавать искусные ловушки для добычи. Пауки-кругопряды имитируют в центре своей паутины капли птичьего помета и сидят на них, чтобы прятаться от хищных ос. Амазонские представители этого вида и вовсе плетут чучело по своему образу и подобию – им отвлекают хищников, а сами прячутся неподалеку. За большой объем мозга паукам, правда, приходится расплачиваться удобством – многие внутренние органы у них располагаются в ногах. Но даже при такой перестановке нервной системе не всегда хватает места. У юных паучков иногда можно увидеть на теле выпуклости – там находится мозг, которому в теле уже попросту негде разместиться. С возрастом, правда, все нормализуется и «шишки» пропадают.

Среди насекомых самый большой мозг у муравьев – занимает четвертую часть тела. Такой объем играет не последнюю роль в удивительной способности этих животных мыслить коллективно, обучаться, передавать друг другу знания. Но именно с мозгом муравья связан нюанс, достойный сценария фильма ужасов. В природе есть паразитирующий грибок под названием кордицепс. Как раз муравья он и выбирает в качестве жертвы. Споры грибка заражают тело насекомого, буквально сводят с ума и захватывают его разум. Они заставляют муравья бросать свою колонию и взбираться высоко на дерево – сколько хватит сил. Дело в том, что именно там кордицепс чувствует себя наиболее комфортно, вот и «зомбирует» муравья, чтобы тот отнес споры в нужное место. Самое ужасное, что грибок контролирует муравья на химическом уровне, отравляя лишь его тело, но оставляя нетронутым мозг. То есть насекомое осознает, что происходит нечто пугающее, но физически сделать ничего не может. Расплачивается за «поездку» кордицепс в самом криминальном стиле – убивает. А затем – эффектно прорастает из мертвого муравья, пользуясь его оболочкой для собственной защиты. Этому печальному «союзу» много веков – ученые находят окаменелости, которым более 48 миллионов лет!

Пчелы, как и муравьи, очень социальны – этих насекомых еще называют «общественными». Развитый мозг дает любительницам нектара прекрасное зрение, умение различать цветовые оттенки и ориентироваться на местности. Пчелы ухаживают за потомством, строят сложнейшие гнезда и охраняют их, собирают корм и с помощью специального танца сообщают сородичам, где именно нашли еду. Как раз во время изучения этих насекомых ученые и смогли разобраться с тем, насколько важен (или нет) размер мозга.

Во время своих исследований они сравнивали крайности – мозг пчелы, человека и кита. Соотношение объема серого вещества и массы тела оказалось не таким уж существенным (вспомним про пауков), да и просто большой размер мозга еще не гарантировал высокий интеллект. Ученые вполне логично предположили, что дело не в количестве, а в качестве. И вот тут-то и открылись удивительные нюансы. Разумеется, в мозге человека больше нейронов, чем у пчелы, – 88 миллиардов против одного миллиона. Однако выигрывает в этом отношении кит – у него 200 миллиардов нейронов! Не зря люди до сих пор допускали мысль, что эти млекопитающие интеллектуально более развиты, чем мы, – просто иначе. Красивая теория, но, увы, уже опровергнутая учеными. Оказалось, что огромный мозг кита с большим числом нейронов нужен в основном, чтобы координировать мышцы его не менее объемного тела. Нейронные цепочки попросту дублируются, позволяя чуть зорче видеть, лучше слышать, активнее двигаться, – но существенного усложнения работы мозга не происходит! Более того – большинство жизненно важных функций кит вполне смог бы выполнять при той же структуре мозга, что и у пчелы. И еще объемное серое вещество доставляет массу неудобств – забирает большое количество энергии, а нейронам требуется много времени, чтобы доставить сигналы в нужные отделы мозга. Так что киты на самом деле те еще тугодумы. Разумеется, они умнее пчел, но до человека (и даже до собаки) им далеко. Ученые же теперь уверены, что для интеллекта важны не абсолютный и не относительный размер серого вещества, а качество связей между его клетками.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу