Благодаря ЭПС и другим мембранным структурам эукариотная клетка, как принято говорить, очень сильно компартментализована. Это означает, что она разделена на ограниченные мембранами отсеки (компартменты) , переход веществ между которыми, как правило, возможен только с помощью специальных транспортных белков. Надо сказать, что это куда более фундаментальная особенность, чем может показаться на первый взгляд. Прокариотную клетку, ни на какие отсеки не разделенную, можно в грубом приближении рассматривать как единый мешок с раствором (пусть и вязким). А вот для эукариотной клетки такое приближение не работает в принципе. Внутри прокариотной клетки ДНК, белки и другие молекулы перемещаются из конца в конец путем простой физической диффузии, как в любом сосуде с обычным водным раствором. В эукариотной клетке такое совершенно невозможно: там практически все молекулы вынуждены добираться от места синтеза до «места работы» с помощью сложных транспортных систем, обеспечивающих направленные переходы из отсека в отсек, часто еще и с затратой энергии. Все это означает, что у эукариотной клетки гораздо выше внутренняя упорядоченность, или, говоря научным языком, ниже энтропия. Справедливо замечено, что с точки зрения физики более фундаментальное отличие трудно придумать [70] Кунин Е. В. Логика случая. — М.: Центрполиграф, 2014.

.

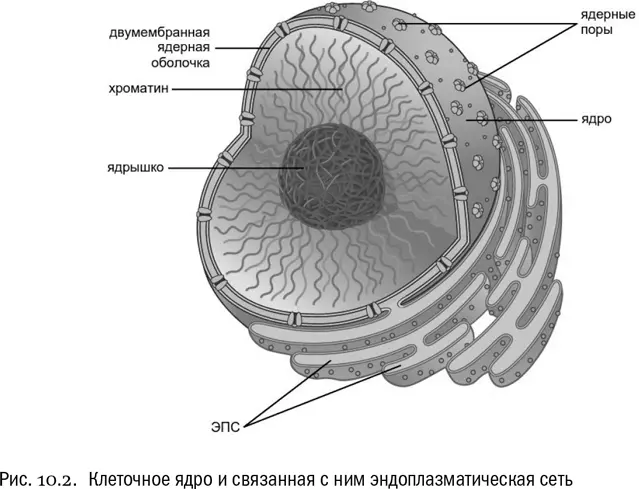

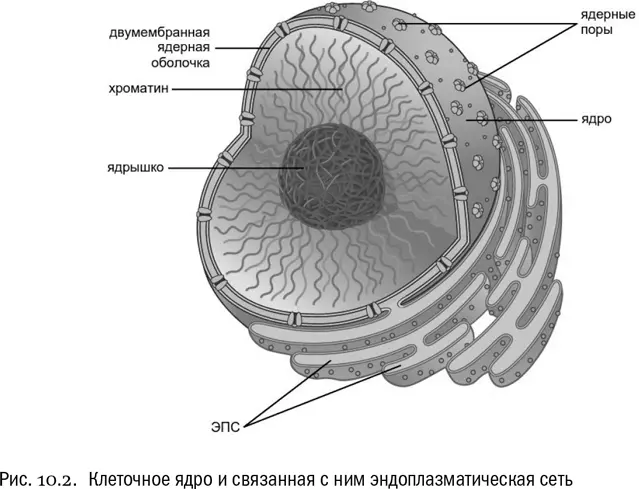

Специализированное разрастание ЭПС, заключающее в себе почти всю ДНК клетки, называется клеточным ядром (см. рис. 10.2). Пространство между двумя мембранами ядра непосредственно продолжается во внутреннюю полость ЭПС. Во избежание путаницы надо сразу пояснить, что ДНК находится не в этой полости, а снаружи от нее, между цистернами ЭПС, сомкнутыми в шар. Этот шар и есть ядро (хотя бывают и ядра куда более сложной формы). Часть содержимого клетки, находящуюся за пределами ядра, принято называть цитоплазмой .

Транспорт из ядра в цитоплазму и обратно происходит через ядерные поры — отверстия, пронизывающие обе ядерные мембраны и окруженные довольно сложными белковыми комплексами, которые избирательно пропускают разные молекулы в ту или другую сторону. Белки, которые образуют ядерные поры, называются нуклеопоринами.

Основное содержимое ядра — ДНК, связанная со специальными белками. Важнейшие, хотя и далеко не единственные, из этих белков — гистоны, на которые ядерная ДНК эукариот буквально наматывается. В гистонах всегда много лизина и аргинина — положительно заряженных аминокислот, заряды которых облегчают взаимодействие с ДНК (ведь ее молекула заряжена, как мы знаем, отрицательно). Кроме того, гистоны часто подвергаются дополнительным химическим модификациям, которые бывают важны для регуляции экспрессии генов.

Совершенно особая часть ядра — ядрышко, в котором экспрессируются рибосомные гены и формируются составные части рибосом. В целые рибосомы они собираются уже в цитоплазме, потому что целая рибосома не пройдет сквозь ядерную пору. По-латыни ядро называется nucleus, а ядрышко — nucleolus.

Клеточное ядро — важнейший признак эукариот. Собственно говоря, «эукариоты» буквально и значит «обладающие настоящим ядром». У всех современных эукариот ядро полностью сформировано, так что никаких переходных состояний между эукариотами и прокариотами мы не видим. Происхождение клеточного ядра — на сегодняшний день одна из самых больших загадок во всей эволюционной биологии.

Любая находящаяся внутри клетки замкнутая полость с жидкостью, ограниченная мембраной, называется вакуолью . Строго говоря, вся эндоплазматическая сеть — это не что иное, как сложная система ветвящихся, сливающихся, переходящих друг в друга вакуолей. Но в любой эукариотной клетке есть еще и множество самостоятельных мелких вакуолей, функции которых очень разнообразны. Они могут служить для переваривания захваченных клеткой пищевых объектов (пищеварительная вакуоль), для собирания и удаления лишней воды (сократительная вакуоль) или просто для транспорта разных веществ.

Кроме того, в эукариотной клетке обычно есть специализированная транспортная система, которая называется аппаратом Гольджи (по имени итальянского биолога Камилло Гольджи). Это стопка крупных плоских вакуолей, от краев которых могут отшнуровываться подвижные маленькие вакуоли. Разные молекулы «упаковываются» в эти маленькие вакуоли и отправляются в них по назначению.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу