В общем, на данный момент от науки не приходится ждать никаких однозначных рекомендаций по вопросу, пить или не пить кофе. Для здорового человека это дело личного выбора, и только. Так ведь тоже бывает.

Знакомство с нуклеотидами

Теперь отвлечемся на время от нуклеозидов и познакомимся поближе с одним важным понятием, которое мы, в общем-то, уже знаем.

Существует химическая реакция под названием фосфорилирование: присоединение фосфата к любому соединению, в котором есть гидроксильная группа, с образованием сложного эфира фосфорной кислоты. Мы уже встречались с этой реакцией, когда говорили о фосфолипидах: там фосфорилированию подвергался глицерин и получался глицерофосфат (см. главу 5). Фосфолипиды, из которых состоит клеточная мембрана, образуются как раз этим путем.

На самом деле объектами фосфорилирования бывают самые разнообразные молекулы, несущие гидроксильные группы. Это могут быть белки (особенно такие, где есть серин, треонин или тирозин — фосфат присоединяется именно к этим аминокислотным остаткам), могут быть спирты (например, тот же глицерин), а могут быть и сахара, благо уж в них-то гидроксильных групп сколько угодно. Фосфорилирование — это универсальный биохимический «оператор», способный предсказуемо менять свойства разных молекул. Есть специальная большая группа ферментов, занимающихся только фосфорилированием, — они называются киназами.

Напомним еще раз, что «фосфорная кислота» и «фосфат» — в биохимии практически одно и то же. Фосфорная кислота в водном растворе всегда диссоциирует, то есть отдает протоны, превращаясь в анион. Но в формулы ее часто вписывают в недиссоциированном виде — просто для удобства, чтобы не обозначать заряды. Кроме того, при реальном фосфорилировании, происходящем в живой клетке, остаток фосфата чаще всего не приходит в свободном виде из раствора, а передается от специального переносчика. Но в упрощенных записях реакций это может и не отображаться.

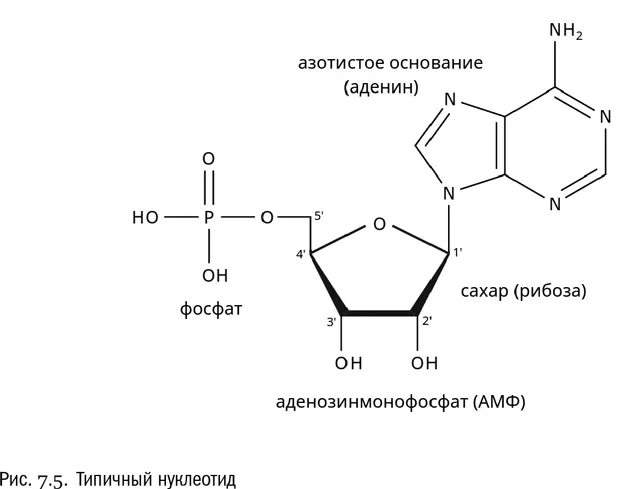

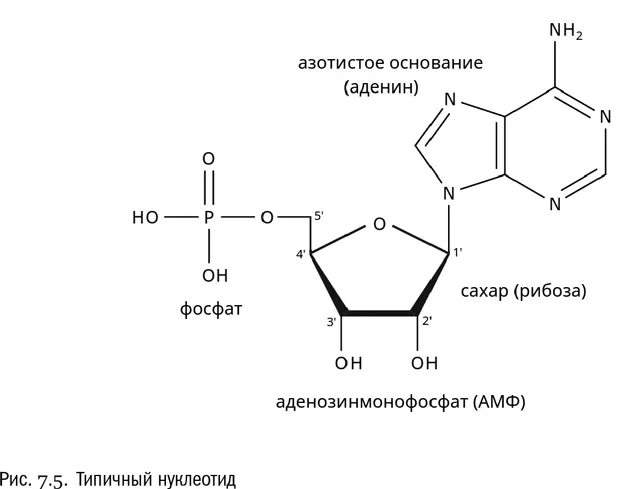

Нуклеозид, фосфорилированный по сахару, называется нуклеотидом (см. рис. 7.5). Фосфорилирование нуклеозидов, как правило, идет по пятому углеродному атому сахара, через присоединенную к этому атому гидроксильную группу. Итак, нуклеотид — это молекула, состоящая из азотистого основания, пятиуглеродного сахара (рибозы или дезоксирибозы) и фосфата.

Правило образования названий нуклеотидов таково: название нуклеотида = название нуклеозида + числительное + фосфат. Числительное нужно обязательно, потому что к фосфату могут присоединяться еще фосфаты, как бы последовательно фосфорилирующие друг друга, — всего их бывает до трех штук. Если фосфат один, то числительное — «моно», если два — «ди», если три — соответственно «три». Например, если один раз фосфорилировать аденозин, то получится аденозинмонофосфат (АМФ). Кроме того, если входящий в состав нуклеотида сахар не рибоза, а дезоксирибоза, то ко всему названию добавляется приставка «дезокси».

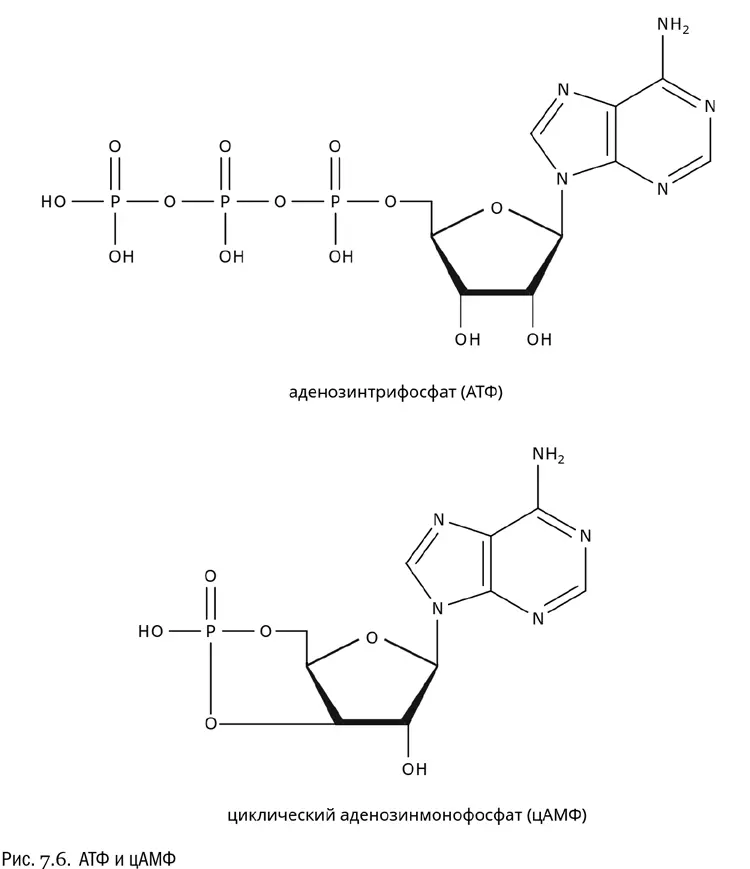

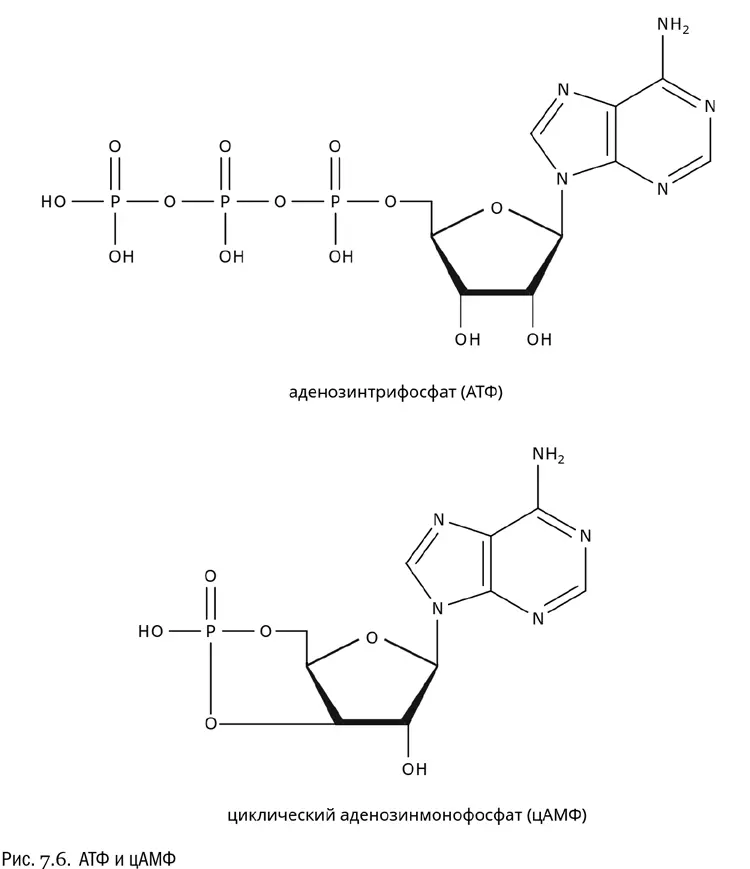

Один из самых интересных нуклеотидов — аденозинтрифосфат (АТФ, см. рис. 7.6). Иногда его называют аденозинтрифосфорной кислотой, но название «аденозинтрифосфат» используется чаще. В растворе, заполняющем клетку, АТФ находится в виде аниона, так что фактически это не кислота, а соль. Как видно из названия, эта молекула состоит из аденина, рибозы и трех остатков фосфата.

АТФ может распадаться с участием воды на аденозиндифосфат (АДФ) и обычную фосфорную кислоту. При этом высвобождается довольно много энергии, которая может быть использована для любых внутриклеточных процессов — таких, например, как синтез полимеров, транспорт веществ или мышечное сокращение. При превращении АДФ в АТФ энергия, наоборот, поглощается молекулой последнего и запасается в ней. В целом получается обратимая реакция, которую можно записать очень просто:

АТФ + H 2O (вода) ⇌ АДФ + H 3PO 4(фосфат) + энергия

Это и есть простейшая схема оборота АТФ в живой клетке. И это — процесс, от которого напрямую зависит все наше существование.

Фермент, превращающий АДФ в АТФ и тем самым запасающий в молекуле АТФ энергию, называется АТФ-синтазой. Фермент, расщепляющий АТФ до АДФ и использующий высвобожденную энергию для какой-нибудь работы, называется АТФазой. Эти названия ни в коем случае не надо путать — они относятся к строго противоположным процессам. За сутки в организме человека синтезируется, по разным подсчетам, от 40 до 75 килограммов химически чистого АТФ. Но он не накапливается, а почти сразу расщепляется обратно до АДФ, расходуясь в качестве «топлива». Как запасное вещество АТФ не используется, потому что его слишком неудобно хранить. Среднее время жизни отдельно взятой молекулы АТФ — меньше одной минуты. С другой стороны, запаса АТФ, имеющегося в каждый данный момент, любой живой клетке хватит не больше чем на несколько секунд, так что он должен постоянно синтезироваться заново. Именно синтез АТФ является главным конечным результатом процессов получения энергии — таких, например, как дыхание.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу