Итак, мы можем видеть, что полисахариды отличаются от моносахаридов в нескольких отношениях. Во-первых, их молекулы огромны. Во-вторых, они не растворяются в воде (именно поэтому их удобно делать запасными веществами). И в-третьих, они не сладкие. Например, чистый крахмал — это безвкусный порошок. По всем этим причинам называть полисахариды «сахарами» уже как-то не принято. Термин «сахар» обычно относят или к моносахаридам, или к дисахаридам.

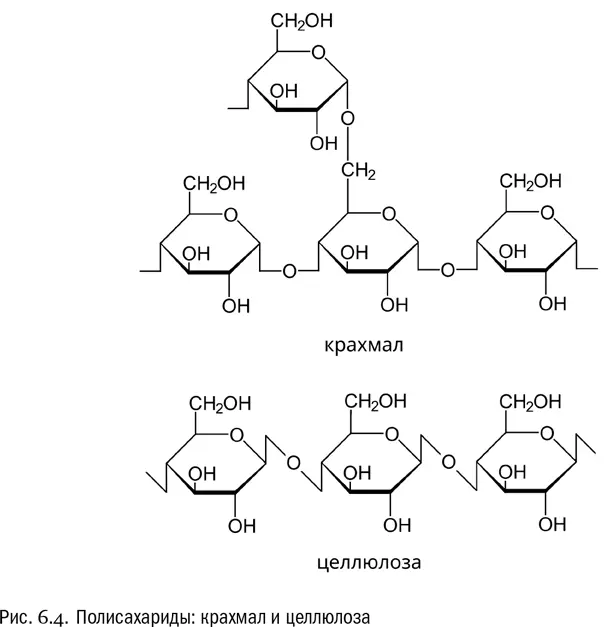

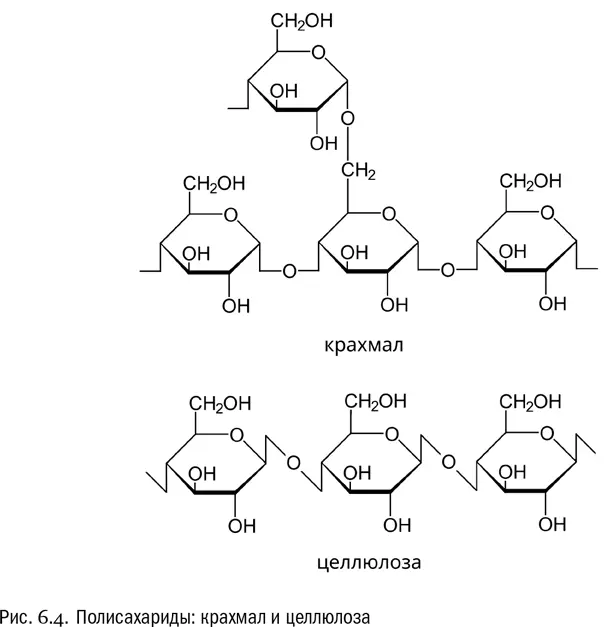

Вспомним, что в ходе нашего разговора мы уже встречались с полимерами (см. главу 3). Это были белки. Мономеры белков — аминокислоты — соединены друг с другом пептидными связями. А мономеры полисахаридов — моносахариды — соединены друг с другом гликозидными связями. Серьезное различие здесь в том, что белки не ветвятся. А вот полисахариды вполне могут. «По умолчанию» гликозидная связь образуется между гидроксилами первого и четвертого атомов углерода глюкозы (1–4-гликозидная связь). Тогда из остатков глюкозы получается простая линейная цепочка. Но в глюкозе есть и другие гидроксилы, между которыми образование гликозидной связи тоже возможно. Например, на 1–6-гликозидной связи полимерная цепочка обычно разветвляется (см. рис. 6.4). В гликогене такое ветвление выражено сильнее, чем в крахмале, хотя оно есть и там и там.

Еще один полимер глюкозы — целлюлоза, или клетчатка. Это плотное волокнистое вещество, образующее основу древесины. В том или ином количестве целлюлоза есть в любой части любого растения. С химической точки зрения целлюлоза принципиально отличается от крахмала тем, что состоит не из альфа-глюкозы, а из бета-глюкозы. При этом возникают так называемые бета-гликозидные связи, отличающиеся от присутствующих в крахмале и гликогене альфа-гликозидных (последние выглядят на схеме молекулы прямыми, а бета-гликозидные — зигзагообразными). Кроме того, молекулы целлюлозы не ветвятся (см. рис. 6.4).

Бета-гликозидные связи гораздо прочнее альфа-гликозидных. Они расщепляются только очень немногими ферментами. Например, почти никто из животных, питающихся растениями, не может самостоятельно переваривать целлюлозу. Тем, кто берется ее усваивать, приходится заводить для этой цели микроскопических кишечных сожителей, у которых есть нужный фермент — целлюлаза. В теле человека таких микроорганизмов нет, и он не может переваривать целлюлозу вообще. Правда, она все равно приносит некоторую пользу, придавая пище подходящую консистенцию и стимулируя сокращения кишечника. Но никакой питательной ценности целлюлоза для нас не имеет, в этом смысле она — бесполезный балласт.

Долгое время биологи были уверены, что самостоятельно производить целлюлазу неспособны абсолютно никакие животные. И только в 1998 году выяснилось, что у некоторых термитов все-таки есть целлюлаза «собственного производства», к синтезу которой не имеют отношения никакие микроорганизмы [46] Watanabe H. et al. A cellulase gene of termite origin // Nature , 1998, 330–331.

. А в дальнейшем подобные «встроенные» целлюлазы были найдены у нескольких питающихся древесиной тараканов, жуков, круглых червей и улиток [47] Tanimura A. et al. Animal cellulases with a focus on aquatic invertebrates // Fisheries Science , 2013, V. 79, № 1, 1–13.

. И по всей вероятности, этот список еще не полон. Отличная иллюстрация того, как рискованны в биологии категоричные утверждения! Слишком уж разнообразны объекты этой науки, сюрпризы исследователям они подбрасывают очень часто.

Клеточные стенки и судьба Земли

Совершенно особый интерес для биологов представляют те полисахариды, которые входят в состав клеточных стенок. Из предыдущей главы мы уже знакомы с клеточными мембранами. Так вот, клеточная стенка — это совсем не то. Клеточной стенкой называется самостоятельная оболочка, находящаяся снаружи от мембраны и заключающая в себе всю клетку целиком. Такое расположение означает, что это, строго говоря, внеклеточная структура — наподобие домика или раковины. Обычно она жесткая и придает клетке постоянные очертания. Клеточная стенка может состоять из полисахаридов (у растений, грибов), из сложных полимеров, в состав которых входят углеводы и аминокислоты (у бактерий) или из белков (у архей). У некоторых организмов, например у животных, клеточных стенок нет вообще. Это делает клетки менее прочными, зато позволяет им легко менять форму.

Клеточные стенки растений — целлюлозные. Растительная клеточная стенка часто бывает гораздо толще клеточной мембраны. Если растение многоклеточное, то между клетками обычно есть плазмодесмы — проходящие сквозь отверстия в клеточных стенках межклеточные «мостики» (см. рис. 6.5А). Через плазмодесмы растительные клетки общаются между собой и обмениваются разными веществами.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу