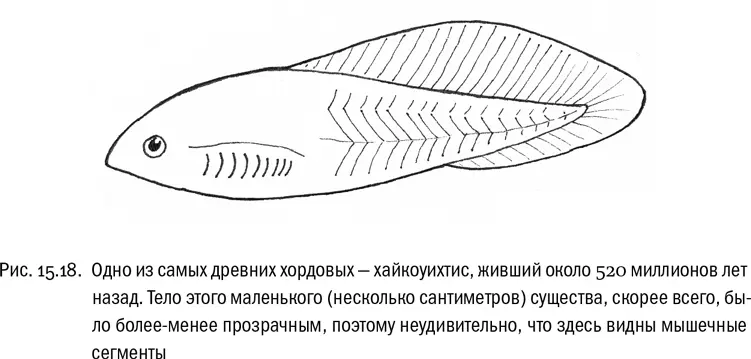

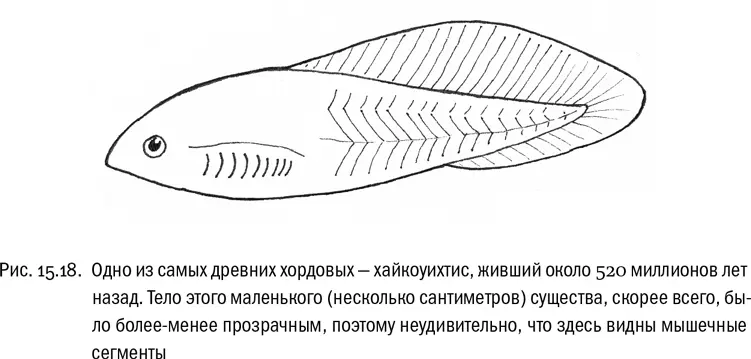

Именно с совершенством двигательной системы, скорее всего, связан эволюционный успех одной из самых разнообразных групп животных — типа хордовых (см. рис. 15.18). Этот тип не является самым многочисленным в животном царстве. Есть как минимум два типа, превосходящие его по числу видов: членистоногие и моллюски. Тем не менее разнообразие формы тела и образа жизни у хордовых огромно, а в экологических нишах, требующих крупного размера, они просто вне конкуренции. Почему? Тут стоит обратить внимание на тот самый признак, который дал типу хордовых название. Их «визитная карточка» — хорда, или спинная струна, тянущаяся вдоль большей части тела. Она связана с массивной сегментированной мускулатурой, которая позволяет животному двигаться, волнообразно изгибаясь (хорда при этих изгибах благодаря своей упругости не дает телу потерять форму). Получается очень эффективный двигательный аппарат, который иногда называют миохордальным комплексом. Никаких других уникальных преимуществ, кроме миохордального комплекса, у ранних хордовых, насколько можно судить, не было. Их эволюционный успех вызван необыкновенно удачной конструкцией опорно-двигательной системы, которая, с одной стороны, дала им возможность стать со временем лучшими в мире хищниками, увеличив размер и заняв самую вершину пищевой пирамиды, а с другой — создала потенциал для бурной эволюции на структурном уровне. Выражаясь современным языком, план строения хордовых имеет очень высокую эволюционируемость (evolvability). Но при этом даже на самых неожиданных эволюционных поворотах он не разрушается, а остается самим собой, сохраняя глубокое единство общей структуры — то, что великий сравнительный анатом XIX века Ричард Оуэн назвал архетипом позвоночных. Сочетание высокой эволюционируемости с фундаментальной устойчивостью плана строения проходит красной нитью сквозь всю эволюцию хордовых животных, начавшуюся свыше 500 миллионов лет назад со скромного, длиной в несколько сантиметров, плавающего фильтратора — «подвижного в подвижном». Как мы знаем, именно на этом эволюционном пути в конце концов возникли общество и разум.

И вновь, прорезав плотные туманы,

На теплые архейские моря,

Где отбивают тяжкий пульс вулканы,

Льет бледный свет пустынная заря.

И, размножая легких инфузорий,

Выращивая изумрудный сад,

Все радостней и золотистей зори

Из облачного пурпура сквозят.

Михаил Зенкевич. Темное родство

Зададимся следующим вопросом: можно ли рассматривать историю Вселенной как единый процесс, начавшийся Большим взрывом, охватывающий наше время и продолжающийся в неведомом космическом будущем? Средневекового книжника такой подход, вероятно, совсем не удивил бы. Написанная в XII веке хроника Оттона Фрейзингенского — «самая всеобщая из всех всеобщих историй», по выражению великого историка-медиевиста Марка Блока, — начинается с сотворения мира и заканчивается Страшным судом. В конце XX века такое отношение к вещам возродилось в учебной дисциплине, которая получила название «большой истории» (Big History). Курсы «большой истории» выстраивают в единую последовательность события любого рода — от зарождения первых звезд до промышленной революции. Все развитие мира там представлено единой шкалой, охватывающей 13,8 миллиарда лет: примерно столько времени, по расчетам, прошло от Большого взрыва до современности.

Ясно, что «большая история» ставит себе грандиозную задачу. Требуемый для нее объем сведений (еще и стремительно растущий) очень трудно уложить в сколько-нибудь компактный рассказ. В этом отношении Оттону Фрейзингенскому приходилось куда легче, чем авторам, работающим с современными научными данными. Поэтому важнейшим понятием в «большой истории» является порог (threshold) — момент качественного изменения системы, дающий историку точку отсчета. В любом историческом процессе число по-настоящему значительных порогов относительно невелико. А привязав к ним обзор, можно «с птичьего полета» увидеть важные вещи, которые иначе могли бы и ускользнуть от внимания.

Попробуем, не вдаваясь ни в какие вселенские обобщения, применить этот подход к биологическому и палеонтологическому материалу. Мы сразу увидим, что за несколько миллиардов лет земная жизнь не раз миновала качественные пороги, любой из которых можно было бы и не пройти. Причем иногда это выглядело весьма драматично, напоминая пропасть, через которую перекинут узкий мост. И после каждого такого порога не только жизнь на Земле, но и вся Земля как планета серьезно менялась. Пущенное в оборот австрийским геологом Эдуардом Зюссом выражение «лик Земли» как нельзя лучше характеризует объект этих изменений.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу