А вот гипотеза о существовании таксона Unikonta проверку выдержала. Молекулярно-генетические данные надежно подтверждают: супергруппы Opisthokonta и Amoebozoa в самом деле образуют единую эволюционную ветвь [357] Baldauf , 2008.

[358] Hampl V. et al. Phylogenomic analyses support the monophyly of Excavata and resolve relationships among eukaryotic «supergroups» // Proceedings of the National Academy of Sciences , 2009, V. 106, № 10, 3859–3864.

[359] He D. et al. An alternative root for the eukaryote tree of life // Current Biology , 2014, V. 24, № 4, 465–470.

[360] Adl et al. , 2012.

. Правда, большинство современных исследователей согласны с тем, что старое название этой ветви — одножгутиковые — не отражает исходное для нее состояние признаков [361] Cavalier-Smith T. Deep phylogeny, ancestral groups and the four ages of life // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B: Biological Sciences , 2010, V. 365, № 1537, 111–132.

. Но во-первых, это всего лишь название, а во-вторых, одножгутиковых существ среди униконтов и вправду очень много. Иногда униконтов даже считают одной супергруппой, а опистоконтов и амебозоев — подразделениями внутри нее (например, Евгений Кунин в книге «Логика случая» именно так описывает систему эукариот). Что ж, с точки зрения филогенетической систематики это по-своему резонно.

Томас Кавалье-Смит, всегда внимательно относящийся к новым фактам, вскоре согласился, что предки как униконтов, так и всех эукариот когда-то имели два жгутика [362] Cavalier-Smith T. Early evolution of eukaryote feeding modes, cell structural diversity, and classification of the protozoan phyla Loukozoa, Sulcozoa, and Choanozoa // European Journal of Protistology , 2013, V. 49, № 2, 115–178.

[363] Cavalier-Smith T. Symbiogenesis: mechanisms, evolutionary consequences, and systematic implications // Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics , 2013a, V. 44, 145–172.

[364] Cavalier-Smith T. et al. Multigene eukaryote phylogeny reveals the likely protozoan ancestors of opisthokonts (animals, fungi, choanozoans) and Amoebozoa // Molecular Phylogenetics and Evolution , 2014, V. 81, 71–85.

[365] Cavalier-Smith T. Origin of animal multicellularity: precursors, causes, consequences — the choanoflagellate / sponge transition, neurogenesis and the Cambrian explosion // Philosophical Transactions of the Royal Society, B: Biological Sciences , 2017, V. 372, 1713.

[366] Cavalier-Smith , 2009.

. Отсюда следует, что исчезновение второго жгутика у опистоконтов и у многих амебозоев — состояние производное. Тем не менее верным остается то, что адаптивная зона, которую выбрали униконты, — в самом деле придонная, не предполагающая (как правило) освоения водной толщи, зато связанная с поверхностью грунта. Именно поэтому униконты специализировались в основном к жизни в пресных водоемах или в почве [367] Cavalier-Smith T. The origins of plastids // Biological Journal of the Linnean Society , 1982, V. 17, № 3, 289–306.

. Вот из этой-то группы и вышли миксомицеты, грибы, животные.

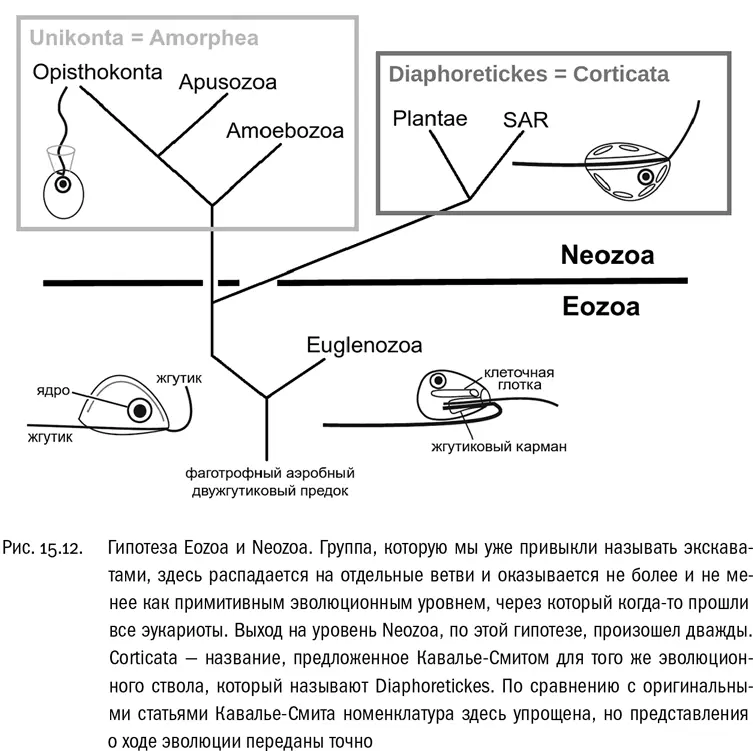

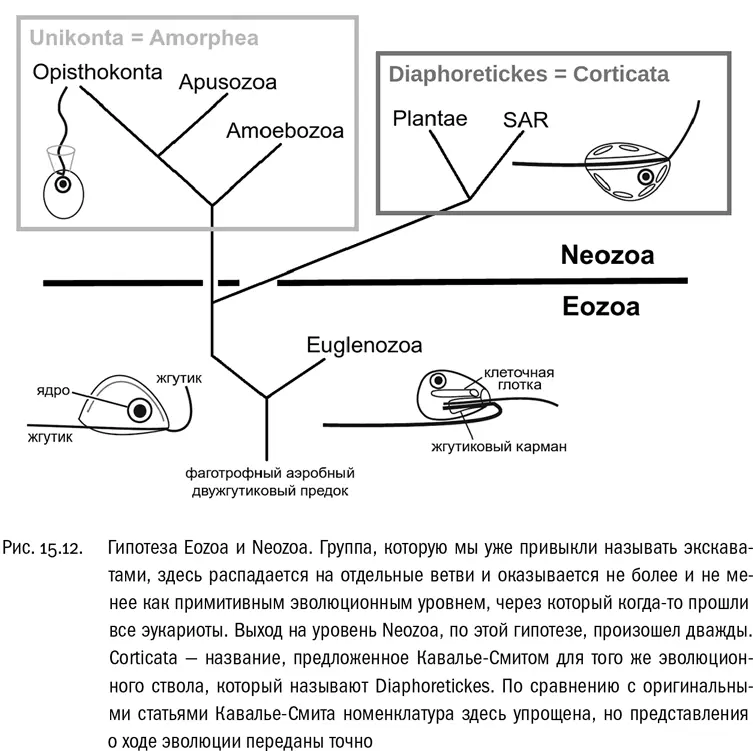

В серии относительно недавних работ Кавалье-Смит отказался от деления на Unikonta и Bikonta, зато разделил эукариот на два эволюционных уровня — Eozoa и Neozoa (см. рис. 15.12). Это решение имеет простой биологический смысл. Eozoa — это низшие эукариоты, которых раньше объединяли (а многие авторы объединяют и сейчас) в ветвь экскават. Однако, по мнению Кавалье-Смита, это на самом деле не ветвь, а эволюционный уровень, являющийся исходным для эукариот в целом. К нему принадлежат жгутиконосцы, имеющие два жгутика, — правда, один из них может редуцироваться (как у эвглены), или же, наоборот, их может становиться больше (как у гипермастигин). Кроме того, для примитивных жгутиконосцев-«эозоев» характерна внутренняя оболочка из микротрубочек — тоже как у эвглены. А вот передвижение с помощью ложноножек у них не развито.

Neozoa, по Кавалье-Смиту, — это высшие эукариоты, у которых возникли два расходящихся магистральных направления эволюции. Одни «неозои» освоили амебоидное движение, которое удобно при донном образе жизни и заодно способствует питанию путем фагоцитоза. Второй жгутик при этом стал не нужен, и во многих эволюционных линиях он исчез. По этому пути пошли униконты. Другие «неозои» сохранили два жгутика, а в придачу приобрели пелликулу и (или) клеточную стенку — структуры, придающие клетке жесткую обтекаемую постоянную форму. Это дало им возможность специализироваться к плаванию в толще воды и к фотосинтезу — последнее, конечно, с помощью захваченных симбионтов. По этому пути пошли SAR и растения, причем последние вообще потеряли способность к фагоцитозу из-за слишком прочной клеточной стенки.

Классификация «Eozoa/Neozoa» не получила большой популярности, потому что она противоречит принципам филогенетической систематики — та категорически запрещает выделение эволюционных уровней в качестве таксонов. Сейчас эта классификация интересна скорее как факт научной мысли, показывающий, что филогенетическая систематика — еще не окончательная истина.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу