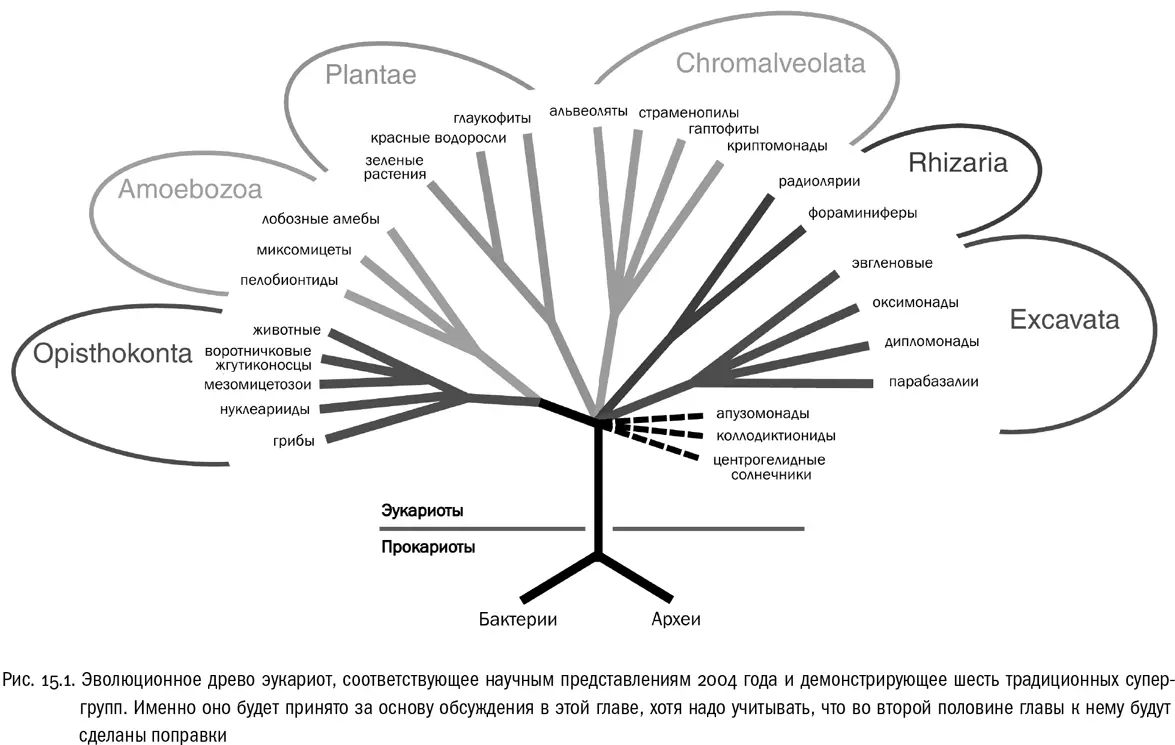

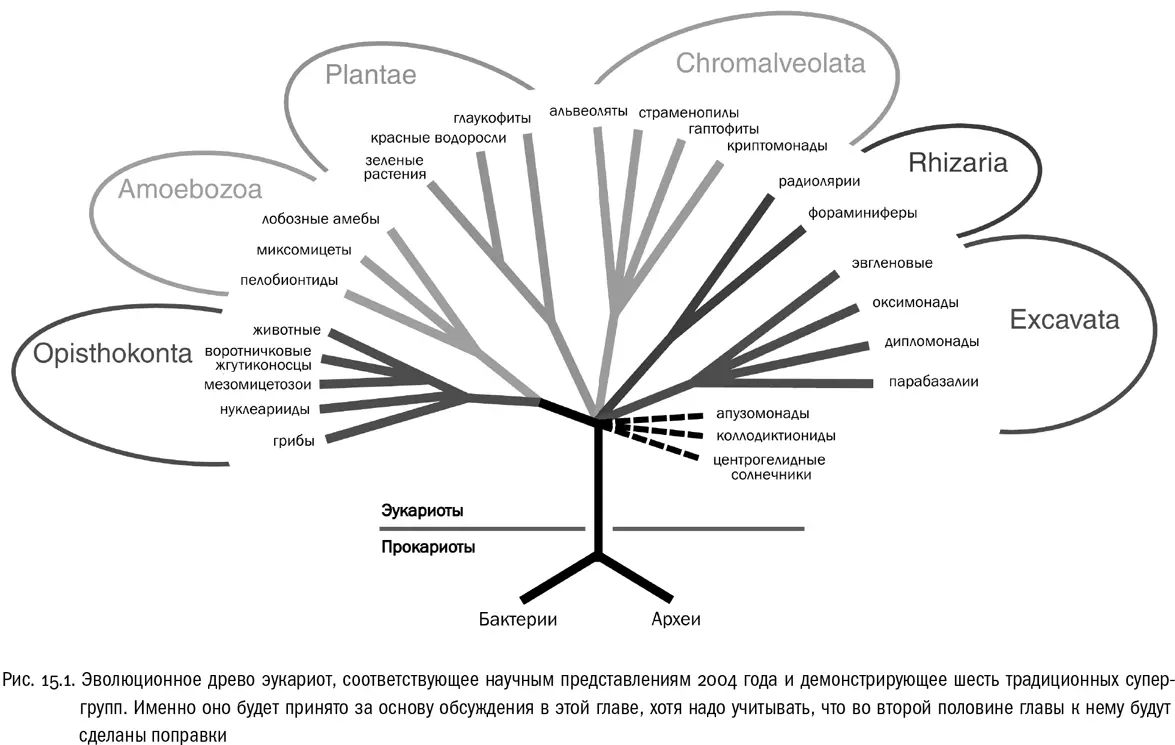

В качестве такой «хорошей системы» мы рассмотрим эволюционное древо, которое опубликовали в 2004 году биологи Аластер Симпсон и Эндрю Роджер [290] Simpson A. G. B., Roger A. J. The real ‘kingdoms’ of eukaryotes // Current Biology, 2004, V. 14, № 17, R693 — R696.

. Название их статьи — «Реальные „царства“ эукариот» (именно так, со словом «царства» в кавычках). Чаще всего эти «царства» называют просто супергруппами. Примем во внимание, что в этой системе кое-что успело заведомо устареть: например, одна из супергрупп Симпсона и Роджера на самом деле, скорее всего, является сборной, и подавляющее большинство современных систематиков ее уже не признает. Так что наш обзор этой системы будет относиться скорее к истории науки (пусть и совсем недавней), чем к ее нынешнему состоянию. Это сделано сознательно, потому что такой порядок изложения представляется здесь более удобным. До современного состояния мегасистематики мы еще доберемся.

Итак, Симпсон и Роджер в своем обзоре 2004 года выделили шесть супергрупп эукариот: Excavata, Rhizaria, Chromalveolata, Plantae, Amoebozoa и Opisthokonta (см. рис. 15.1). Поговорим о них по порядку.

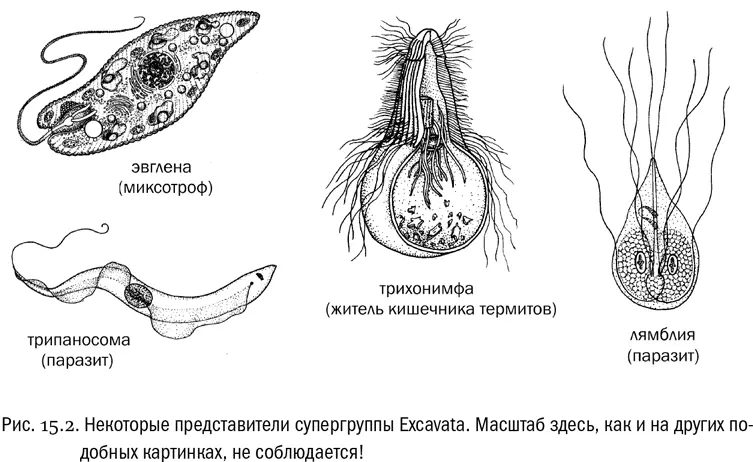

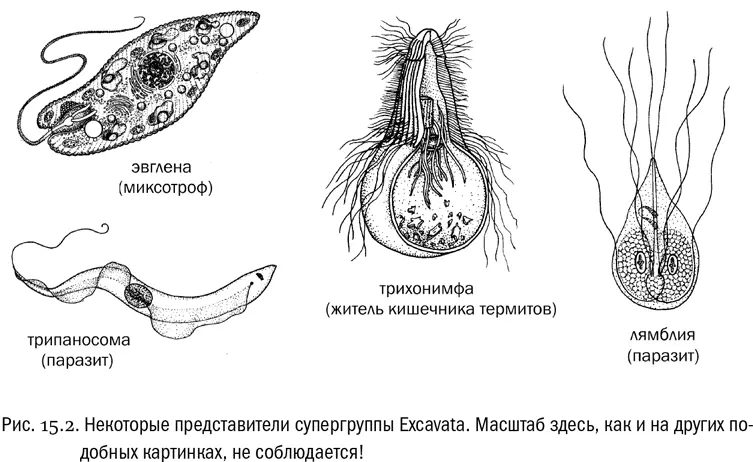

Эта супергруппа состоит в основном из жгутиконосцев — одноклеточных эукариот, у которых главным средством движения служат жгутики (см. рис. 15.2).

Название экскават связано с одной их структурной особенностью: на брюшной стороне клетки (то есть на той, которая обычно обращена к поверхности грунта) находится продольное углубление, со стороны цитоплазмы армированное микротрубочками. Это брюшная ротовая бороздка, через которую жгутиконосец заглатывает пищу (она продолжается в так называемый клеточный рот). Брюшная бороздка есть у многих экскават, но не у всех.

Широко известный представитель экскават — эвглена, попавшая во многие школьные учебники зоологии в роли типичного жгутиконосца. Жгутиков у нее два, но один из них очень короткий и в движении не участвует. Плазматическая мембрана у эвглены подостлана изнутри спиральным каркасом из лент специальных опорных белков, придающим клетке довольно устойчивую форму (в образовании этого каркаса участвуют микротрубочки и даже элементы эндоплазматической сети). Получается упругая оболочка, благодаря которой тело эвглены очень обтекаемо и она хорошо плавает. Но одновременно оболочка затрудняет выпускание ложноножек — и, соответственно, захват пищевых объектов. Поэтому фагоцитоз у эвглены не развит.

Эвглена — миксотрофный организм. Она прекрасно умеет питаться гетеротрофно, всасывая полезные вещества из раствора (когда эвглен разводят на корм малькам аквариумных рыб, их самих кормят, добавляя в воду мясной бульон). Но она может и фотосинтезировать, потому что у нее есть зеленые хлоропласты. Причем эти хлоропласты произошли от захваченных предком эвглены зеленых водорослей — одноклеточных эукариот из супергруппы Plantae [291] Keeling P. J. Diversity and evolutionary history of plastids and their hosts // American Journal of Botany , 2004, V. 91, № 10, 1481–1493.

. В свое время эвглену иногда ошибочно сближали с зелеными водорослями, на которые она похожа аппаратом фотосинтеза (и больше ничем). На самом же деле зеленые водоросли родственны не эвглене, а ее хлоропластам.

Близкий родственник эвглены — астазия, жгутиконосец, внешне очень похожий на нее, но бесцветный и питающийся только гетеротрофно. Самое интересное, что у астазии это состояние, скорее всего, вторично: в ее геноме обнаружены гены хлоропластного происхождения [292] Mullner A. N. et al. Phylogenetic analysis of phagotrophic, photomorphic and osmotrophic euglenoids by using the nuclear 18S rDNA sequence // International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology , 2001, V. 51, № 3, 783–791.

. Судя по всему, захват одноклеточной зеленой водоросли, которая стала предком хлоропластов, произошел один раз — у общего предка эвглены и ее родственников. Но с тех пор многие из этих родственников успели потерять хлоропласты и вновь стать гетеротрофными. Потеря хлоропластов произошла не меньше чем в пяти разных ветвях эвгленовых жгутиконосцев, в том числе и у астазии [293] Marin B. Origin and fate of chloroplasts in the euglenoida // Protist , 2004, V. 155, № 1, 13–14.

. Благо это несложно: даже у самой эвглены бывают бесхлоропластные популяции, нормально живущие на гетеротрофном питании [294] Pringsheim E. G., Hovasse R. The loss of chromatophores in Euglena gracilis // New Phytologist , 1948, V. 47, № 1, 52–87.

. Такой вот здесь получился эволюционный зигзаг.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу