До того как биологи признали эволюцию, фактор родства между организмами при построении систем не учитывался. Вернее, учитывался, но лишь в скрытой форме; то, что сходство организмов может отражать их самые настоящие родственные отношения, в додарвиновскую эпоху признавали очень немногие. Эта идея, для нас совершенно очевидная, тогда казалась слишком смелой и (как это ни странно) слишком упрощенной. Что касается естественных и искусственных систем, то о них стали рассуждать еще во времена Карла Линнея, но вот содержание этих понятий за прошедшие без малого 300 лет сильно поменялось. В XVIII веке естественной начали было считать систему, построенную по как можно большему числу признаков. Иногда оговаривалось, что признаки должны быть «существенными», но определить, что это такое, толком никто не мог. А в XIX веке возникла идея, что естественная группа организмов — это родственная группа. Именно этому подходу следовал знаменитый немец Эрнст Геккель, когда создавал свою систему из трех царств. Слово «филогенетика» придумал тоже он, и не случайно. Геккель был твердо убежден, что естественная система живых организмов — это система, описывающая ход эволюции.

В XIX веке этой геккелевской идеи было достаточно для продуктивной работы, но в XX веке она стала нуждаться в уточнениях. Поэтому в середине XX века немецкий биолог Вилли Хенниг создал новое научное направление, которое назвал филогенетической систематикой [241] Hennig W. Phylogenetic systematics // Annual Review of Entomology , 1965, V. 10, № 1, 97–116.

. Современную версию хенниговской филогенетической систематики чаще всего называют кладистикой — от слова «клада», придуманного на основе греческого корня и обозначающего эволюционную ветвь.

Главное требование филогенетической систематики состоит в том, что соответствие между эволюционным древом и иерархической системой организмов должно быть взаимно-однозначным. Иначе говоря, при правильно выбранном методе для данного эволюционного древа должно быть возможно построить только одну систему. Любой произвол в этом деле исключается.

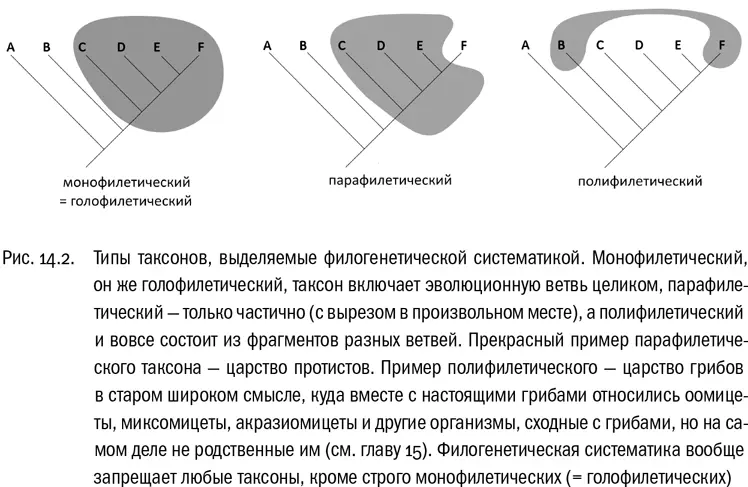

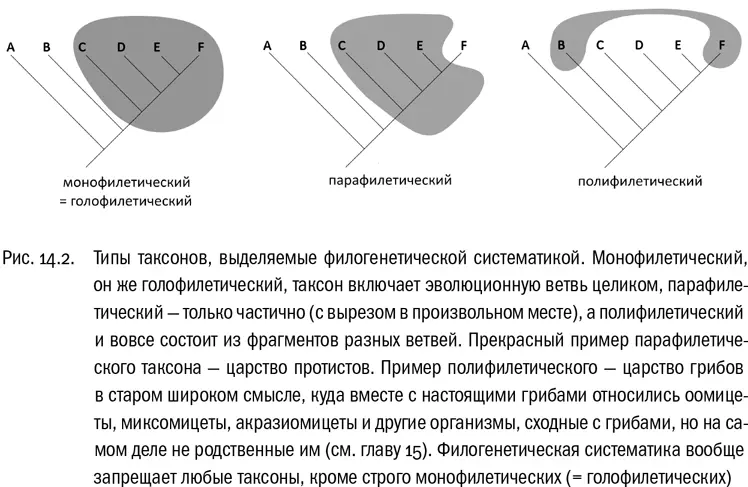

Чтобы это требование выполнялось, Хеннигу пришлось ввести строгое правило: любая систематическая группа должна включать в себя только одну эволюционную ветвь, причем обязательно целиком. Последняя оговорка, на неискушенный взгляд малозаметная, на самом деле тут важнее всего. Из нее следует, что граница любого таксона может пересекать эволюционное древо только один раз — на «входе» в этот таксон [242] Клюге Н. Ю. Современная систематика насекомых. Принципы систематики живых организмов и общая система насекомых с классификацией первичнобескрылых и древнекрылых. — СПб.: Лань, 2000.

. Вот в этом и состоит главный принцип хенниговской системы (см. рис. 14.2).

Нетрудно видеть, что царство протистов совершенно не соответствует этому условию. Растения, животные и грибы, без сомнения, произошли от разных одноклеточных эукариот. А все одноклеточные эукариоты по определению относятся к протистам. Получается, что граница царства протистов пересекает эволюционное древо как минимум четырежды: первый раз при происхождении протистов от прокариот и еще три раза — при происхождении животных, растений и грибов от протистов. Это типичный, прямо-таки образцовый пример таксона, запрещенного филогенетической систематикой.

А если попытаться классифицировать эукариот так, чтобы граница каждого царства пересекала эволюционное древо только один раз? Тогда система совершенно неминуемо окажется многоцарственной. Это показал в 1974 году английский ботаник Гордон Лидейл. Он честно попытался построить систему эукариот таким образом, чтобы каждое царство действительно заключало в себе ровно одну эволюционную ветвь (согласно тогдашним представлениям о родстве, конечно). В результате получилась система из 18 эукариотных царств, причем 11 из них состояли только из «протистов» [243] Leedale G. F. How many are the kingdoms of organisms? // Taxon , 1974, V. 23, № 2/3, 261–270.

.

Современники в целом не приняли систему Лидейла всерьез, сочтя ее своего рода интеллектуальным чудачеством. А зря. Она была хотя бы внутренне последовательной. И главное, в 1970-х годах ничего более надежного все равно никто не предложил.

Как раз тогда, когда эти проблемы начали осознаваться, классическая система живой природы получила мощный удар с совершенно неожиданной стороны. Его нанесла молекулярная филогенетика — недавно (на тот момент) возникшая наука, изучающая родственные связи организмов путем прямого чтения аминокислотных последовательностей белков и нуклеотидных последовательностей генов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу