В этой главе мы уже говорили о том, насколько разными способами живые существа получают энергию. Теперь нам осталось сузить эту проблему до предела и обсудить способы синтеза АТФ, которых насчитывается всего-то навсего два (причем чаще всего они наблюдаются одновременно у одних и тех же организмов).

Первый способ называется субстратным фосфорилированием . В этом случае по ходу предназначенного для поставки энергии биохимического пути создается некоторая молекула, включающая в себя фосфат с макроэргической связью (X~Ф). А потом этот фосфат переносится на АДФ. В результате получается молекула АТФ, содержащая новую макроэргическую связь и запасающая энергию в себе:

X~Ф + АДФ → X + АТФ

Именно так генерируется энергия в процессе гликолиза (веществом, которое мы обозначили как X~Ф, там служит фосфоенолпируват). Подобные реакции идут просто в растворе, никакая сложная структура среды с выделенными направлениями и границами для них не нужна. А это означает, что субстратное фосфорилирование вполне соответствует бухнеровскому представлению о клетке как простом мешке с растворенными ферментами.

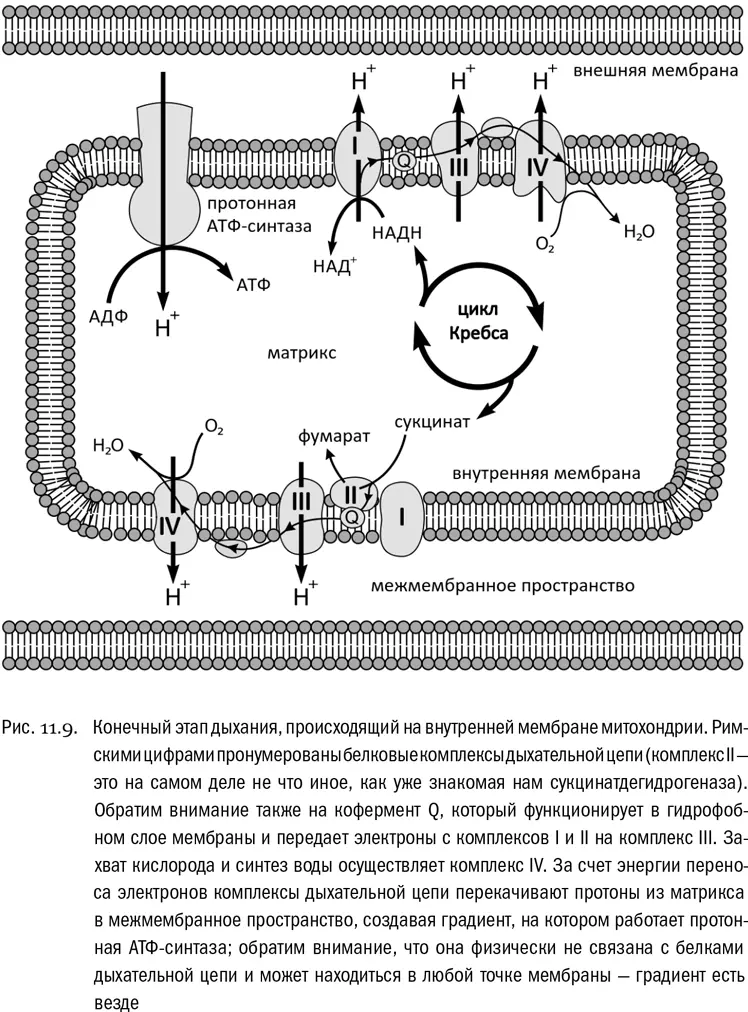

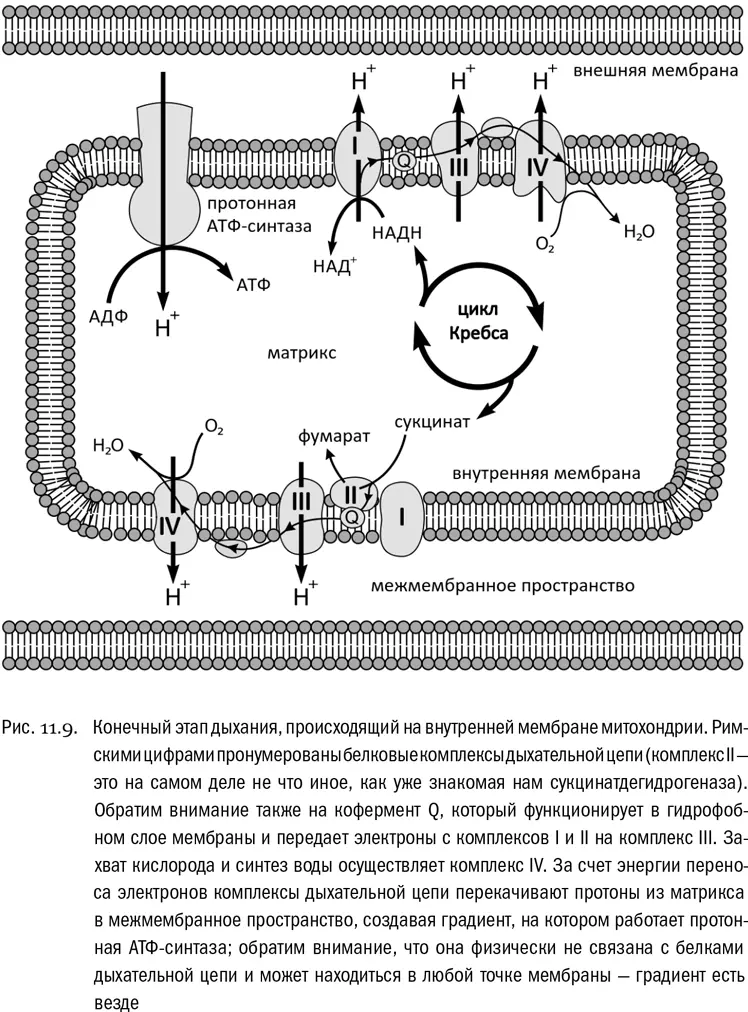

Второй способ — мембранное фосфорилирование — представляет собой уже хорошо знакомое нам обращение энергии протонного (или натриевого) потенциала в энергию АТФ с помощью соответствующей ионной АТФ-синтазы. Ясно, что для мембранного фосфорилирования необходима замкнутая мембрана, сквозь которую протоны (или ионы натрия) будут проходить только с помощью особых белков и только в одну сторону. Этот способ получения АТФ — основной и в дыхании, и в фотосинтезе. В ходу он и у обладателей многих других типов метаболизма. Например, метаногенные археи (которые живут за счет восстановления углекислого газа до метана) тоже пользуются мембранным фосфорилированием как главным источником энергии. Они создают на своей внешней мембране протонный потенциал, а потом конвертируют его в энергию связей АТФ.

А теперь зададимся вопросом, который наверняка покажется самым интересным во всей этой истории многим биологам независимо от того, связаны ли они с биохимией (хочется надеяться, что и многим небиологам тоже): какое фосфорилирование появилось раньше — субстратное или мембранное?

Сразу признаемся, что это вопрос исключительно сложный (даже сама возможность его поставить появилась считаные десятилетия назад) и никакого окончательного ответа на него нет. Как раз наоборот, на эту тему прямо сейчас идет активная полемика. И чтобы разобраться в ее предмете, нам придется обратиться к самым истокам жизни.

В 1929 году английский биолог Джон Холдейн опубликовал статью о происхождении жизни, в которой бегло, вовсе не претендуя на окончательную истину, попытался обрисовать свои тогдашние представления об этом процессе [106] Haldane J. B. S. The origin of life // Rationalist Annual , 1929.

. Холдейн всегда отличался ясностью и смелостью мыcли. Предложенный им сценарий происхождения жизни оказался невероятно убедительным — до такой степени, что вошел в школьные учебники и породил многочисленные мемы (вроде, например, изображений консервных банок с надписью «Haldane’s Primordial Soup» — «Первичный бульон Холдейна»). Сводится этот сценарий вот к чему. Изначально древняя Земля, разумеется, была совершенно безжизненной. Она имела водный океан и атмосферу, состоявшую в основном из углекислого газа (CO 2), аммиака (NH 3) и водяного пара. Свободного кислорода в атмосфере не было и озонового слоя, соответственно, тоже. Поэтому ультрафиолетовый компонент солнечных лучей свободно достигал поверхности воды. Ультрафиолетовые лучи несли вполне достаточно энергии, чтобы вызывать спонтанные превращения углекислого газа, аммиака и воды в органические молекулы, которыми постепенно заполнялся океан. Так и возник знаменитый «первичный бульон»: целый океан, представлявший собой теплый разбавленный раствор уже довольно разнообразной органики. Идеальная питательная среда для жизни, которой на тот момент еще не было. В этой-то среде и появились первые живые существа — очень простые, возможно (говорит Холдейн) похожие на вирусы: ведь те и по сей день проявляют активность, только оказавшись в богатой питательной среде, внутри чужой клетки. Во всяком случае, Холдейн был уверен, что первые на Земле живые организмы были гетеротрофами, и считал, что их способом питания, скорее всего, было брожение (тут он цитирует великого французского биолога Луи Пастера: «Брожение — это жизнь без кислорода»). Вот в таком виде гипотеза Холдейна и обрела огромную популярность, которой он, возможно, и сам не ожидал.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу