Многие другие виды могут давать бесплодное гибридное потомство. В их числе — различные земноводные (например — некоторые виды лягушек из рода Rana ) и млекопитающие (например, мул — гибрид от скрещивания лошади и осла — как правило бесплоден). Гибриды гребенчатого тритона и мраморного тритона бесплодны вследствие наличия непарных хромосом.

При скрещивании ряда других видов достигается оплодотворение, но позднее зародыш погибает. В качестве примера можно привести леопардовую лягушку ( Rana pipiens ) и лесную лягушку ( Rana sylvatica ) из рода настоящих лягушек. Аналогичная ситуация наблюдается у дрозофил и у некоторых растений, таких как хлопчатник обыкновенный ( Gossypium hirsutum ) и хлопчатник барбадосский ( Gossypium barbadense ).

Конкретным примером крупномасштабных эволюционных изменений является белый медведь( Ursus maritimus ), который, несмотря на родство с бурым медведем( Ursus arctos ), очевидное в силу того факта, что эти виды могут скрещиваться и давать плодовитое потомство, приобрел значительные физиологические различия с бурым медведем. Эти различия позволяют белому медведю комфортно жить в условиях, в которых бурый медведь бы не выжил. В частности, белый медведь способен проплыть десятки километров в ледяной воде, сливается со снегом и не замерзает в Арктике. Всё это возможно благодаря конкретным изменениям: белая окраска способствует маскировке хищника при охоте на тюленей; полые волоски увеличивают плавучесть и сохраняют тепло; слой подкожного жира, толщина которого к зиме доходит до 10 сантиметров, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию; удлиненная по сравнению с другими медведями шея позволяет легче держать голову над водой во время плавания; увеличенные лапы с перепонками действуют как весла; небольшие бугорки и полости-присоски на подошвах уменьшают опасность поскользнуться на льду, а плотная шерсть на подошвах защищает лапы от сильного холода и обеспечивает трение; уши меньше, чем у других медведей, и уменьшают потери тепла; веки действуют как солнечные очки; зубы острее, чем у других медведей, и больше подходят для полностью мясного рациона; увеличенный объем желудка позволяет голодному хищнику съесть сразу целого тюленя, кроме того белый медведь способен обходиться без пищи до девяти месяцев за счет переработки мочевины.

Генетические данные свидетельствуют о том, что белый медведь (вид Ursus maritimus ) отделился от североамериканских бурых медведей сравнительно недавно, всего около 150 тыс. лет назад, и очень быстро приспособился к своей новой среде обитания в Арктике. Этот вывод основан, в частности, на результатах анализа ДНК из челюсти ископаемого медведя, жившего 110–130 тыс. лет назад на Шпицбергене. Этот доисторический медведь по структуре своей ДНК оказался переходным между бурыми и белыми медведями ( Lindqvist et al ., 2009).

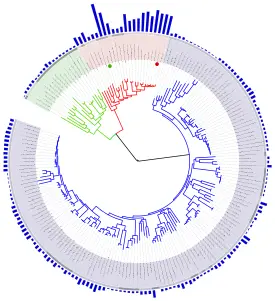

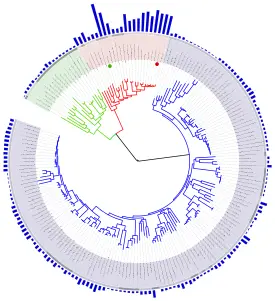

Филогенетическое дерево с указанием размера геномов.

Классификация живых организмов представляет собой многоуровневую иерархическую структуру: организмы делятся на царства, царства делятся на типы, типы — на классы, классы — на отряды, и так далее. В результате такого ветвления получается филогенетическое дерево. Наличие единственной (естественной) классификации означает, что существует объективная закономерность в основе этой классификации. Именно такой результат можно ожидать при эволюционном происхождении животных от общего предка. Ветвление филогенетического дерева соответствует делению популяций в процессе видообразования.

Несмотря на многочисленные разногласия между биологами по поводу отнесения тех или иных видов к конкретным группам (таксонам), эти противоречия имеют частный характер. Практика показывает, что биологические классификации, построенные на основе разных признаков (морфологических, эмбриологических, биохимических или генетических) в тенденции стремятся к одной и той же древовидной иерархической схеме — естественнойклассификации, отражающей последовательность расхождения эволюционных линий. Чем больше признаков учитывается в ходе классификации, тем выше сходство получаемых деревьев. Наличие естественной классификации было очевидно биологам еще в додарвиновские времена, и это изначально трактовалось как свидетельство иерархической организации замысла Творца. Однако в разнообразии других природных объектов, которые, в отличие от живых организмов, не происходят от общего предка, отсутствует единая древовидная иерархическая структура. Классификация таких объектов либо получается принципиально различной при использовании разных наборов признаков (например, минералы), либо имеет принципиально не «древесный» вид (например, химические элементы, звезды). Невозможно объективно построить иерархию элементарных частиц, химических элементов, планет Солнечной системы. Также не существует объективной иерархии таких сознательно созданных объектов, как книги в библиотеке, дома, мебель, машины и т. д… Можно при желании объединять эти объекты в произвольные иерархии, но нет единственной объективной иерархии, принципиально лучшей, чем все остальные.

Читать дальше