– Придется снизить мощность градиента, – сказал я.

– Насколько?

Я пожал плечами.

– Пока не перестанем получать предупреждения.

Достигнув безопасного предела, мы включили сканирование, на которое отводилось шесть часов. К вечеру снимки были готовы – и градиентные катушки целы. На то, чтобы загрузить все данные в лабораторный компьютер, требовался еще час, так что мы запустили загрузку и отправились домой.

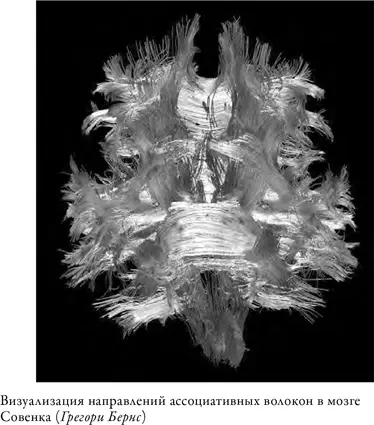

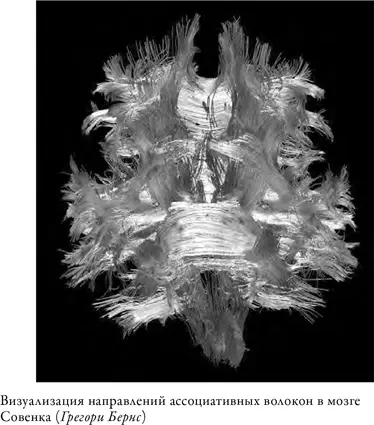

Ключевая часть анализа состояла в том, чтобы, сопоставив все пятьдесят два изображения ДТВ, высчитать расстояние, на которое просачиваются молекулы воды, и преимущественное направление движения. Такие расчеты проводились для каждого участка мозга, что в совокупности давало триста пятьдесят тысяч вокселей. Программу для этих расчетов Карла написала, но предупредила, что при отсутствии суперкомпьютера времени на обработку нужно закладывать много. Хотя суперкомпьютера у нас не было, лабораторный располагал достаточным объемом памяти (72 Гб) и шестнадцатью процессорами. При параллельном запуске каждый из них мог просчитывать отдельный участок мозга, позволяя вести расчеты одновременно. Тем не менее на обработку сканов мозга Совенка у нас ушло два дня.

Для наглядности мы обозначали преимущественные направления волокон в результатах ДТВ разными цветами: красным – идущие слева направо, зеленым – спереди назад (или, в научной терминологии, в ростро-каудальном направлении) и синим – сверху вниз (в дорсо-вентральном). Изображения получились роскошные и превзошли все наши с Питером ожидания. В центре мозга располагался пучок красных волокон, четко обозначая мозолистое тело, соединяющее левое и правое полушария. Сбоку виднелись тракты (проводящие пути), идущие через переднюю и заднюю часть мозга и переплетающиеся с волокнами, которые шли сверху вниз.

К 2015 году, когда мы занялись диффузионной МРТ, снова нагрянул Эль-Ниньо. Масштабы бедствия затмили даже 1998 год. На этот раз морские львы выбрасывались на сушу по всему побережью к югу от Сан-Диего, и из Центра реабилитации нам один за другим присылали образцы мозга тех, кого пришлось усыпить. У многих из погибших, но не у всех отмечались припадки. К концу лета у нас набралось восемь образцов, и мы принялись выяснять степень ущерба, вызванного воздействием домоевой кислоты.

При височной эпилепсии гиппокамп постепенно покрывается шрамами и усыхает. Но мозг пытается компенсировать ущерб. И чем больше страдает гиппокамп, тем большая нагрузка ложится на оставшиеся нейроны. Как ни парадоксально, выливается это в рост числа соединений [49] L. Bonilha, T. Nesland, G. U. Martz, J. E. Joseph, M. V. Spampinato, J. C. Edwards, and A. Tabesh, “Medial Temporal Lobe Epilepsy Is Associated with Neuronal Fibre Loss and Paradoxical Increase in Structural Connectivity of Limbic Structures,” Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 83, no. 9 (2012); V. Dinkelacker, R. Valabregue, L. Thivard, S. Lehéricy, M. Baulac, S. Samson, and S. Dupont, “Hippocampal‐Thalamic Wiring in Medial Temporal Lobe Epilepsy: Enhanced Connectivity Per Hippocampal Voxel,” Epilepsia 56 (2015): 1217–1226.

. Если воздействие домоевой кислоты проявляется главным образом в виде судорожных припадков, то, по всем расчетам, мы должны были увидеть в области гиппокампа те же парадоксальные последствия, что и в человеческом мозге при эпилепсии.

Хотя трехмерные реконструкции проводящих путей в белом веществе морских львов получились прекрасно, нам нужно было более точно определить, куда тянутся тракты от гиппокампа. В нейровизуализации человеческого мозга получила распространение технология под названием «вероятностная трактография». Метод ее заключается в следующем: на том или ином участке мозга помещается цифровая метка, и с учетом преимущественных направлений просачивания воды симулируется движение гипотетической водяной молекулы от этой метки. Затем, на новом участке, процедура повторяется, и так далее. Что-то вроде игры в классики на белом веществе. Поскольку преимущественные направления не абсолютны, предугадать со стопроцентной уверенностью, куда двинется гипотетическая молекула, невозможно. Таких симуляций проводились тысячи, затем высчитывался усредненный результат. Питер разместил цифровые метки в гиппокампе и запустил программу воспроизведения исходящих оттуда трактов.

Итог не заставил себя ждать. У морских львов, подвергшихся воздействию домоевой кислоты, количество проводящих путей к таламусу было выше – в точности как у людей, страдающих эпилепсией. Сходство в картине патологий мозга у морских львов и человека указывало на сходство ощущений. Следовательно, теперь мы знали, что испытывает морской лев при отравлении домоевой кислотой. То же самое, что и человек. Но может быть, найдутся и другие, более глубокие аналогии в ощущениях?

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Рона Цоллерн - Старший мальчик и другие рассказы из книги «Obscura reperta [Тёмные открытия]»](/books/442640/rona-collern-starshij-malchik-i-drugie-rasskazy-iz-thumb.webp)