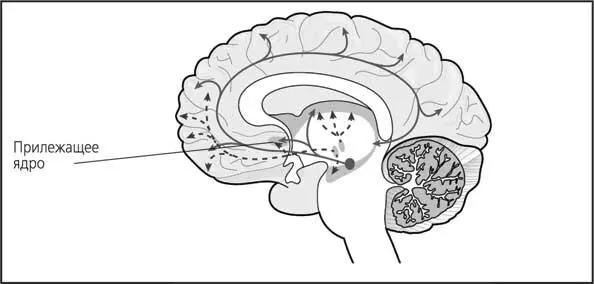

Рис. 24. Объединенная схема путей дофаминовой и серотониновой систем

Если электроды подключали к педали, с помощью которой крысы могли самостоятельно посылать импульсы в мозг, животные нажимали на нее без остановки. Некоторые – более тысячи раз за час! Стимуляция этого участка создавала у крыс иллюзию, что они вот-вот получат положительное подкрепление. Но главная печальная новость заключалась в том, что крысы так и не смогли испытать удовольствия. Почему?

Оказалось, что схожим образом можно воздействовать и на мозг человека. Многие ученые и журналисты назвали прилежащее ядро «центром удовольствия», но в действительности это не совсем так.

Рис. 25. Крыса нажимает на педаль и стимулирует прилежащее ядро

Выяснилось, что прилежащее ядро само по себе не является центром удовольствия: оно способно оценивать ожидаемое удовольствие. Сами Олдс и Милнер писали:

Вероятно, мы обнаружили в мозге зону, характерная функция которой – обеспечение положительного подкрепления поведения животного.

Таким образом, прилежащее ядро (являясь частью дофаминовой системы) участвует в создании состояния ожидания награды. А вот само ощущение удовольствия связано уже с работой гипоталамуса, который обеспечит выброс эндорфинов.

К слову, в лимбическую систему входят и такие структуры как стриатум (планирование сложного комплекса действий), мамиллярные тела (формирование памяти), обонятельный тракт (эмоции, связанные с запахами) и другие.

Понадобились миллионы лет эволюции для того, чтобы над эмоциональными структурами мозга сформировалась кора больших полушарий – рассудочная часть мозга. Поверх старой коры возникли новые слои – неокортекс.

Третий этаж («человеческий мозг»)

Мы узнали, что «рептильный мозг» вовсе не рептильный. Он такой уже и у рыб, и у жаб. Просто у рептилий многие структуры первого этажа наиболее развиты (в сравнении с более примитивными животными). Мы увидели, как срабатывают структуры «обезьяньего мозга» на втором этаже. И теперь давайте, наконец, обратимся к нам самим.

В коре больших полушарий мозга есть области, куда стекается информация от органов чувств (глаз, ушей, рецепторов кожи и так далее). У каждого органа чувств в коре есть несколько как бы подобластей анализа информации, называемых полями. Условно информация обрабатывается поэтапно (поэтому поля называют первичными, вторичными, третичными).

Первичные поля получают информацию, опосредованную через наименьшее количество переключений в зрительном бугре среднего мозга, или таламусе. На этих полях как бы спроецирована поверхность рецепторов органов чувств. Но в свете современных данных проекционные зоны нельзя рассматривать как устройства, воспринимающие раздражения «точка в точку».

Например, у нас в глазах 120 миллионов колбочек, отвечающих за черно-белое зрение, и 6–8 миллионов колбочек, реагирующих на цвета (красный, синий, зеленый). Каждая из палочек и колбочек как бы представляет собой точку восприятия. Информация на сетчатке складывается будто из точек-пикселей (как на экранах планшетов или смартфонов). Говоря языком цифровой техники, разрешающая способность нашего глаза 120–130 мегапикселей. Для сравнения, средние камеры современных телефонов имеют матрицы 12–16 мегапикселей. Получается, матрицы наших глаз в 8–10 раз чувствительнее. Но тут не все так просто.

Дело в том, что перед тем, как информация отправляется от колбочек и палочек в мозг, она попадает на так называемые ганглиозные клетки. Каждая из таких клеток собирает информацию приблизительно от 100 палочек и колбочек. То есть информация как бы суммируется и упрощается. Вдумайтесь: происходит потеря качества почти в 100 раз! И разрешение изображения, которое мы отправляем в мозг, составляет уже всего лишь 1,2 мегапикселя. Такие камеры были в телефонах в начале 2000-х годов.

А теперь вспомните еще про слепое пятно и ужаснитесь тому, насколько на самом деле искажена информация, которую получает наш мозг. И как сильно он вынужден ее подправлять, редактировать, «фотошопить»! Причем это так или иначе будет касаться всех видов чувствительности. Конечно, это несколько механистическое сравнение, но оно дает нам представление о том, что информация поступает в мозг в несколько искаженном виде или, по крайней мере, не совсем такой, какой ее регистрируют наши фотоаппараты и видеокамеры.

Читать дальше

![Илья Мартынов Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres] обложка книги](/books/405254/ilya-martynov-mozg-kak-on-ustroen-i-chto-s-nim-del-cover.webp)

![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать. Том 2 [СИ]](/books/390105/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij-thumb.webp)

![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать [СИ]](/books/390106/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij-thumb.webp)

![Илья Мартынов - Ретенция [publisher - SelfPub]](/books/397510/ilya-martynov-retenciya-publisher-selfpub-thumb.webp)