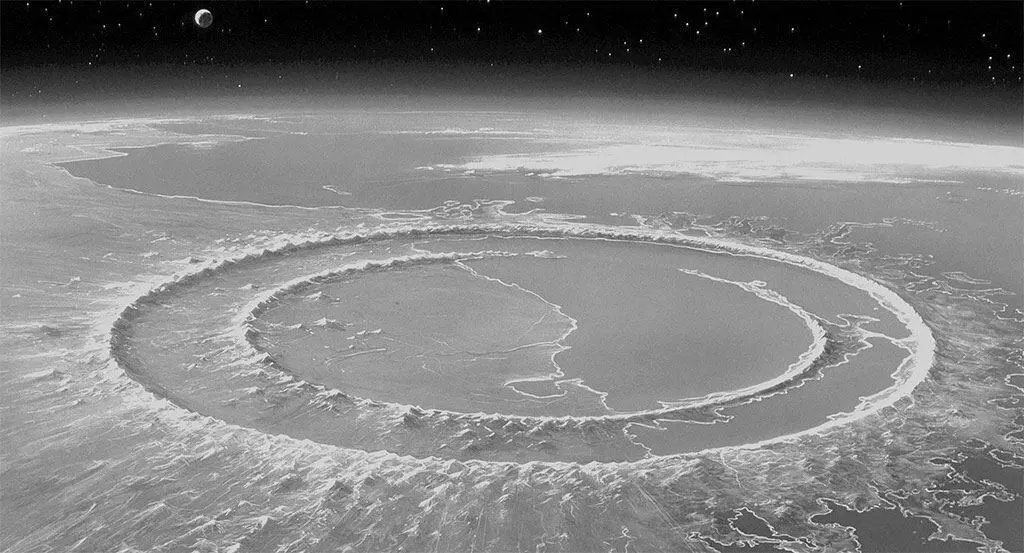

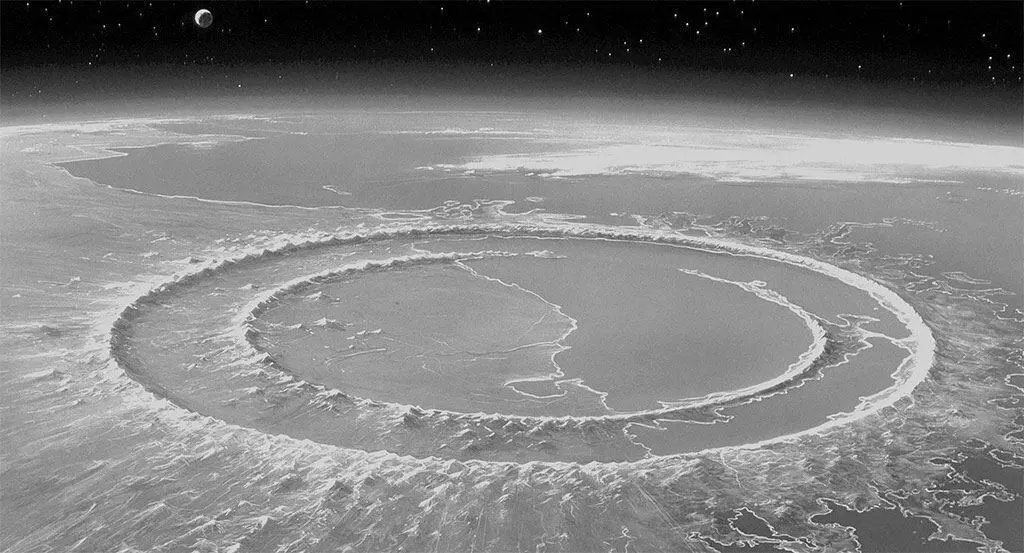

Удар, вследствие которого образовался кратер Чиксулуб, по некоторым оценкам, был в миллиард раз сильнее взрыва атомных бомб, сброшенных на Нагасаки и Хиросиму. Поднявшиеся облака пыли, вероятно, заслонили Солнце на многие месяцы.

Сколько бы видов ни затронуло мел-палеогеновое вымирание, оно было не самым крупным. Около 250 млн лет назад, в конце пермского периода, когда большинство живых существ Земли обитали в океане, погибли, по некоторым оценкам, около 96 % всех морских видов. Кроме того, вымерли 70 % видов наземных животных и растений. О биологическом разнообразии больше не было речи, и потребовались миллионы лет, чтобы жизнь вновь заявила о себе. В числе возможных причин – столкновение с астероидом, сильная вулканическая активность, сформировавшая Сибирские траппы, катастрофический выброс метана с морского дна, смещение океанических течений или сочетание всех упомянутых факторов.

Третье по охвату массовое вымирание произошло в конце ордовикского периода, 455–430 млн лет назад. Считается, что в результате резкого похолодания площадь ледников выросла, а уровень моря упал. Подобные изменения повлияли бы на сухопутные организмы, но еще сильнее – на морские. Больше других пострадали трилобиты, плеченогие и граптолиты. Противоречия вызывает исчезновение из палеонтологической летописи многих видов в конце девонского периода, то есть 375–360 млн лет назад. Возможно, это результат серии вымираний, а не одного массового вымирания. Катастрофически пострадали живые существа в мелких морях, а кораллам потребовались многие миллионы лет, чтобы восстановить разнообразие и численность. Морские обитатели, в том чиле брюхоногие, плеченогие, двустворчатые моллюски и головоногие, исчезли в конце триасового периода, около 200 млн лет назад. Вымерли многие земные позвоночные, а их место заняли динозавры.

КИСЛОРОДНАЯ КАТАСТРОФА

Цианобактерии в океане, вероятно, были первыми организмами, которые произвели кислород при помощи фотосинтеза. Миллионы лет выделяемый ими кислород соединялся с растворенным в океане железом и формировал окиси этого металла. Это видно по железистым отложениям в древних породах. Около 2,4 млрд лет назад накопился избыточный объем кислорода, и он стал поступать в атмосферу, что имело глубокие последствия. Кислород не могли переносить анаэробные организмы (в основном крошечные, как бактерии). Они были чрезвычайно многочисленны в те времена, а потому, вероятно, случилось одно из величайших массовых вымираний.

Слои железистых отложений заметны в докембрийских породах, относящихся ко времени кислородной катастрофы, то есть сформировавшихся около 2,4 млрд лет назад.

Трилобиты, многочисленные водные беспозвоночные, подверглись трем массовым вымираниям и наконец исчезли в конце пермского периода, около 251 млн лет назад.

Полимеразная цепная реакция

Этот недорогой и надежный метод используется для восстановления сегментов ДНК. С его помощью генетики диагностируют и наблюдают течение наследственных заболеваний, а также проводят ДНК-типирование.

Полимеразы – это ферменты, которые копируют ДНК при делении клеток. Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), изобретенным Кэри Муллисом в 1983 г., обычно дублируют последовательности из 100–10 000 пар оснований ДНК. Так как часть реакции происходит при высоких температурах, ДНК-полимераза берется у термофильных, то есть теплолюбивых, бактерий. Сначала секция двойной спирали ДНК подогревается до 96 °C, чтобы разделить нити. Затем температуру снижают и размещают так называемые праймеры, отмечающие начало и конец последовательности для копирования. Наконец ДНК-полимераза воспроизводит недостающие основы в этой последовательности. Процесс многократно повторяется, и за четыре часа можно произвести миллиард копий.

Подготовка образцов ДНК для копирования в лаборатории ПЦР. Метод используется для диагностирования заболеваний, идентификации вирусов и бактерий, сопоставления образцов, найденных на месте преступления, и во многих других случаях.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу