Увы, для нашего центрального объекта — волос — подобных исследований никто не проводил. Казалось бы, волосы попроще, чем мозг. Но, видимо, мозг интересовал ученых больше, поэтому управляют ли нашим волосяным покровом «неотеничные» гены, мы не знаем.

В конце главы хочу добавить вот что. Есть любопытное животное, исследования которого могут пролить свет на человеческую неотению. Вы наверняка слышали про невероятных голых землекопов, социальных грызунов, которые начисто лишены шерсти и живут по 30 лет. Удивительная долговечность этих созданий (для сравнения: продолжительность жизни мыши — три года) привлекла к голым землекопам самое пристальное внимание биологов. Обратите внимание: шерсть отсутствует, увеличенная продолжительность жизни, позднее половое созревание, повышенная социальность… Да это же образцовая неотения! В 2017 году вышла статья российско-германского коллектива ученых — кстати, среди них известный палеонтолог Александр Марков — с замечательным названием «Неотения, продление юности: от голых землекопов к „голым обезьянам“» {18} . В списке 43 неотенических признаков уникальных грызунов, включенном в эту публикацию, «отсутствие волос» — на почетном втором месте, после сниженной массы тела. То, что и у людей, и у голых землекопов неотения сочетается с долгой жизнью и высокой социальностью, заставляет авторов искать связь между этими особенностями. Увы, интерес исследователей и в этом случае не касался механизма исчезновения волос. Впрочем, еще в 2012 году, когда был расшифрован геном голого землекопа, ученые указали на возможную причину гладкой кожи этих грызунов — мутации в гене HR (hairless), работу которого связывают с ростом волос {19} . Именно такая мутация приводит к безволосости у крыс. Нарушения функции гена HR -специалисты считают причиной врожденной алопеции и у людей — недаром ген назвали «безволосым» {20} .

Замечу, что в норме у людей ген HR функционален, и наши волосы на теле поредели по иным причинам, нежели у голых землекопов. Что касается последних, то у меня возникли сомнения: можно ли считать неотенией признак, связанный с поломкой гена? Оставим этот вопрос философам биологии.

Глава 8. Восхождение гидропитека

Гипотезу, которую мы рассмотрим в этой главе, смело можно назвать одной из самых популярных «в народе». Про нее писали книги. Снимали фильмы. Даже международные конференции собирали в ее честь. Шляпы долой, входит… точнее, вплывает Ее величество Водная Обезьяна.

К сожалению, «ортодоксальные» антропологи водного примата не жалуют. Не сказать, чтобы совсем не упоминали. Редкая статья на тему утраты шерсти обходится без уважительного параграфа про «AAH — aquatic ape hypothesis». Но, упомянув в числе других и намекнув: «Сами понимаете, что тут обсуждать?», авторы движутся дальше. А гипотеза в самом деле любопытная, и ее история поучительна с разных точек зрения. Но что это я умничаю? Давайте вспомним, с чего все началось.

Идею «водного предка» впервые высказал немецкий патолог Макс Вестенхофер в 1926 году. Подробно ученый изложил свою концепцию в 1942 году в книге «Уникальный путь человека» {1} . Это была очень самобытная теория: Вестенхофер считал двуногость исходным типом передвижения для зверей; отрицал происхождение человека от обезьяны; полагал, что предками людей были какие-то очень древние примитивные животные, отделившиеся от других млекопитающих еще до появления приматов.

Независимо от него британский морской биолог Алистер Харди выдвинул свою концепцию, чьи положения лежали в более традиционном русле дарвинизма. Как пишет сам Харди, эту идею он вынашивал с 1930-х годов, «ожидая, пока появятся ископаемые свидетельства в ее пользу», но решился высказать лишь в 1960 году. Будучи уже уважаемым специалистом по морским животным, Харди выступил с лекцией в британском «Суб-Аква Клубе». Многие газеты перепечатали его идеи под заголовками типа «Оксфордский профессор утверждает, что человек — это морская обезьяна!» Вскоре сам ученый изложил свои мысли в статье, опубликованной в New Scientist .

Харди вспоминал, что впервые призадумался о происхождении человека, вернувшись из антарктической экспедиции 1929 года, где ему пришлось препарировать китов, тюленей и пингвинов. Он обратил тогда внимание, что под кожей у всех морских животных имеется толстый слой сала, и — какое совпадение — в это же время в книге Вуда Джонса «Место человека среди млекопитающих» прочел о том, что человек отличается от шимпанзе наличием заметного количества подкожного жира. Улавливаете? Возможно, задумался Харди, человек произошел от неких водных животных.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

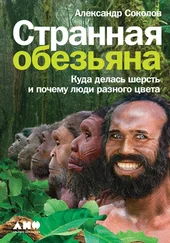

![Александр Соколов Странная обезьяна [Куда делась шерсть и почему люди разного цвета] обложка книги](/books/396704/aleksandr-sokolov-strannaya-obezyana-kuda-delas-sh-cover.webp)