Медсестра 80/81 была в контакте с 68 младенцами: с 37 сразу после их рождения, и с 31 спустя 24 часа после рождения, на второй день их жизни. Из первой группы новорожденных, прошедших через ее руки, четверть оказалась инфицированной 80/81. При этом никто из младенцев, за которыми она ухаживала спустя сутки после рождения, не был заражен. В их носовой полости обитали другие разновидности бактерий, включая безвредные штаммы золотистого стафилококка. Организмы детей и выпавший им жребий таили какую-то загадку. Почему те, с кем контактировала эта медсестра в первый день их жизни, заражались 80/81, а младенцы старше всего на одни сутки — уже нет? В ходе сравнения этих двух групп детей у Айхенвальда и Шайнфилда возникла интуитивная догадка о том, что могло произойти. Интуиция может положить начало успешной научной карьере, а может и уничтожить ее [288].

У исследователей было два возможных объяснения. Первое, и более тривиальное, состояло в том, что это возраст обеспечивает ребенку своего рода иммунологическую «зрелость», помогая новорожденному защищаться от инфекции. Дети чуть старше просто справлялись с 80/81. Их организм убивал патоген раньше, чем тот успевал обосноваться в нем. Назовем это предположение «гипотезой крепкого младенца». Вообще ученые не слишком склонны рассматривать собственные гипотезы как скучные и неудачные, но иногда такое бывает. Именно так Айхенвальд и Шайнфилд отнеслись к первому объяснению. Оно показалось им скучным.

Вторая гипотеза выглядела странной и даже диковатой, но в то же время она была интереснее. Исследователи предположили, что дети постарше могли успеть обзавестись другими микробами, включая «хорошие» штаммы стафилококка. Последние могли образовать своего рода «силовое поле», отталкивающее вновь прибывающие патогены (такие как 80/81). Эту гипотезу Шайнфилд назвал «гипотезой бактериальной интерференции». В случае ее правомерности открывалась перспектива совершенно нового мира, в котором полезные бактерии будут специально насаждаться в организме человека, а также на поверхностях в больницах и домах.

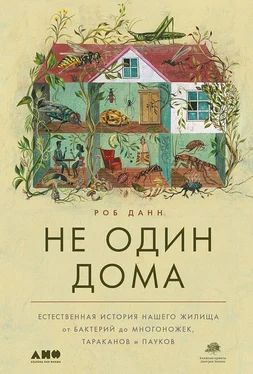

Развивая эти идеи, двое ученых знали, что, как они напишут позже, «образование колоний Staphylococcus aureus у новорожденного — совершенно нормальное явление», которое «рано или поздно обязательно произойдет» [289]. Это был общепризнанный факт. К тому времени многие исследования продемонстрировали, что кожа здорового взрослого человека покрыта настоящим ковром из микробов. В носовой полости, внутри пупка и в некоторых других точках тела в составе микробного сообщества этого «ковра» почти всегда присутствуют золотистые стафилококки, образующие плотные биопленки. На иных участках кожи, например на предплечье или на спине, доминируют другие виды рода Staphylococcus , наряду с представителями родов Corynebacterium, Micrococcus и прочими узурпаторами нашей плоти [290]. Для млекопитающих вообще характерен плотный слой бактерий на поверхности тела, хотя теперь мы знаем, что видовой состав этого слоя зависит от особенностей млекопитающего. Даже нагие мы укрыты, то же касается любых поверхностей в наших домах. Также нам известно, что на коже плода в утробе матери никаких бактерий нет, как нет их в его легких и кишечнике, организм новорожденного заселяется микроорганизмами при рождении.

Зная все это, Айхенвальд и Шайнфилд предположили, что новоприобретенный микробный покров, установившийся у младенца одного дня отроду, особенно в носу и в пупке, служит помехой для других бактерий, которые уже не могут проникнуть в организм и обосноваться в нем. Точнее, ученые подумали, что полезные штаммы золотистого стафилококка могут переиграть патогены, лишая их пространства и пищи и не позволяя тем закрепиться в организме [291]. На языке экологов это называется «эксплуатационной конкуренцией». Также вполне возможно, что, помимо защиты от патогенов путем эксплуатационной конкуренции, бактерии, опередившие других, могут производить особые антибиотики — «бактериоцины», которые отталкивают или даже убивают бактерий «второго эшелона» [292]. Экологи именуют такое явление «интерференционной конкуренцией» [293]. Оба эти вида конкуренции распространены в природе и хорошо описаны. Они наблюдаются у растений в полях и у муравьев в тропических лесах, но мысль, что то же самое происходит и среди бактерий, живущих на человеке или в его жилище, в те годы выглядела радикальной. Хотя подобные прецеденты уже были известны, предложенная концепция была маргинальной — не столько безумной, сколько еретической.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Путешествие на «Василиске» [litres]](/books/420782/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)

![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)