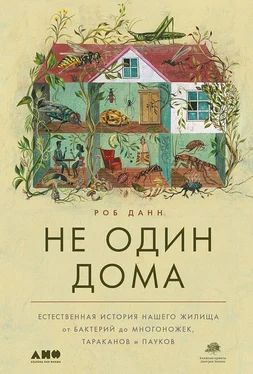

Когда Сноу высказал догадку о том, что из фекалий, попавших в воду, распространяется нечто, вызывающее холеру, он не понимал, что же это именно. Точно так же Хански, Хаахтела и фон Хертцен не знали наверняка, какой конкретно утраченный аспект биологического разнообразия способствует заболеваниям, но у них были кое-какие догадки о том, как потеря биоразнообразия может быть связана с человеческими недугами. Сама идея, что две эти вещи как-то взаимосвязаны, обсуждалась уже несколько десятков лет, причем не только в отношении иммунитета, но и в более широком контексте. В своей гипотезе биофилии Эдвард Уилсон доказывал, что нам, людям, присуща любовь к живому во всем его разнообразии, поэтому изолированность от природы ухудшает наше эмоциональное самочувствие [72]. По мнению Роджера Ульриха, контакт с живой природой снижает стресс, а Стивен Каплан утверждает, что в обстановке природного многообразия улучшается наше внимание [73]. Синдром «дефицита природы» заставляет задуматься о том, каким образом разнообразие жизни и окружающая среда в целом могут способствовать обучению и психологическому благополучию детей [74]. Все указанные теории предполагают, что уничтожение флоры и фауны вызывает у нас эмоциональные, психические и интеллектуальные расстройства. Хански и Хаахтела были с этим вполне согласны, но считали, что это далеко не всё. Потеря биоразнообразия воздействует на иммунную систему людей, нарушая ее нормальную работу. Отправной точкой в рассуждениях финских ученых стали исследования, показавшие, что хронические аутоиммунные заболевания связаны с жизнью в особо чистой, «сверхгигиеничной» среде. Впервые эту «гигиеническую» гипотезу высказал еще в 1989 г. эпидемиолог Дэвид Стрэчан из Университета Святого Георгия в Лондоне. По его мнению, сегодняшние стандарты чистоты лишили нас контакта с некоторыми необходимыми для нас видами [75]. Хански и Хаахтела видели суть проблемы в том, что современные люди в принципе изолированы от живой природы во всем ее многообразии.

Подобно малым правительствам, иммунная система человека состоит из большого числа подразделений, когда одни отдают команды, а другие их выполняют. За их согласованную работу отвечает система управления, которая порой дает сбои. В случае хронических воспалительных заболеваний возможны два варианта развития событий. Первый, насколько мы понимаем, состоит в том, что, если вещество (антиген), будь то белок пылевого клеща или смертельный патоген, обнаруживается иммунными клетками на коже, в кишечнике или в легких, это вызывает цепь сигналов, определяющих, атаковать ли антиген немедленно (с помощью белых кровяных клеток, таких как эозинофилы) или в будущем. Если решено начать атаку, то от одного типа клеток к другим направляется целый каскад сигналов, поднимающих «по тревоге» армию различных лейкоцитов, а также (хотя и не во всех случаях) запускающих производство специфических иммуноглобулиновых E (IgE) антител. Эти антитела способны запоминать антиген и в случае, если он объявится снова, смогут заблокировать его. Суть в том, что иммунная система обнаруживает антигены и принимает решения о борьбе с ними. Если все делается правильно, то она оперативно отвечает на угрозы. Если происходит сбой, то иммунные клетки набрасываются на ложные цели, и так развиваются аллергии, астма и другие хронические заболевания. Второй вариант действий направлен на сбалансирование иммунного ответа, чтобы не допустить образования излишка лейкоцитов, таких как эозинофилы, и в то же время предотвратить реакцию антител IgE на какой-либо обнаруженный антиген. Это совершенно особый механизм, в котором задействованы специфические клетки-рецепторы, особые регуляторные соединения и сигнальные молекулы. Он поддерживает мир и спокойствие, блокируя иммунные атаки, поскольку реальная нужда в них случается редко. Большинство антигенов неопасны, особенно те, что встречаются часто и связаны с обычным воздействием внешнего мира или с микробами, живущими на коже, в легких или кишечнике; задача второго механизма состоит в том, чтобы постоянно напоминать организму об этом. Стрэчан и его единомышленники полагали, что этот умиротворяющий механизм, «здравый смысл» нашей иммунной системы, дает сбои, потому что в повседневной жизни получает недостаточно внешних стимулов. Но они не могли объяснить, чего же именно не достает детям, растущим в «сверхчистой» городской среде, какие воздействия необходимы для нормальной регуляции иммунной системы. Хански, Хаахтела и фон Хертцен предположили, что нужен постоянный и полноценный контакт с разнообразными формами жизни, как в домашней обстановке, так и вне дома. Если этого нет, то иммунная система начинает вырабатывать IgE антитела в ответ на совершенно безобидные антигены, такие как продукты жизнедеятельности пылевых клещей, тараканов-прусаков, на грибы и даже на клетки собственного организма. Итак, если дети лишены полноценного контакта с «дикими» видами, регуляторный механизм их иммунной системы не может полноценно работать. Так возникают аллергии и астма, не говоря уже о многих других проблемах. В этом и состояла новая захватывающая гипотеза, которую, впрочем, еще только предстояло проверить на практике.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Путешествие на «Василиске» [litres]](/books/420782/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)

![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)