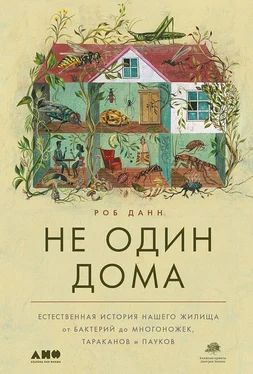

Двадцать тысяч лет тому назад в разных уголках мира стали появляться настоящие дома. Почти во всех известных случаях эти жилища имели круглую форму и сводчатую крышу. Их конструкция была очень простой и напоминала гнездовую камеру термитника, которую строят для себя самцы и самки («царица» и «царь» термитов). В некоторых местностях дома строили из ветвей, в других из глины. В более северных районах — даже из мамонтовых костей. Некоторые из этих построек были временными, их использовали всего несколько дней или недель. Но я думаю, что даже в таких домах уже формировалось сообщество микробов, немного отличающееся от естественного. Прекрасное доказательство тому дали исследования построек современных людей, очень напоминающих первобытные жилища. Например, в Бразилии изучались традиционные дома племени ачуар, не имеющие стен и покрытые сверху пальмовыми листьями. В них преобладают бактерии, попадающие из окружающей среды [57]. А вот в постройках племени химба из северной Намибии, исследованных Меган Томмс, хотя они представляют собой самые простые круглые дома, микробное население той части дома, где люди проводят ночь, отличалось от микробов в той части, где готовится пища. Даже в самых примитивных жилищах формируется сообщество микробов, связанных с человеческим телом. Оно существует в домах химба и ачуар, но, как и в гнездах шимпанзе, в этих жилищах бактерии из внешней среды представлены не меньшим числом видов, чем в окружающем их воздухе. В постройках этих племен эти две группы микробов сосуществуют. Конечно, дома химба и ачуар нельзя считать полными аналогами древнейших человеческих построек, но я считаю вполне резонным предполагать, что обитатели хижин в Терра-Амата во Франции жили в таком же окружении из бактерий из внешней среды, как и наши современники ачуар и химба.

Итак, было время, когда люди умели строить только круглые дома. Примерно 12 000 лет назад появились квадратные конструкции. Хотя по сравнению с круглыми домами в них меньше полезного пространства, квадратные удобны тем, что их элементы легче комбинировать, например ставить бок о бок или даже один модуль на другой. Практически везде, где люди освоили земледелие и плотность населения выросла, произошел переход от круглых сооружений к квадратным. Когда это случилось, жилище стало еще более изолированным от внешнего мира. Пространство еще определеннее разделилось на «внутри» и «снаружи». Впрочем, постройки старого типа не исчезли, они продолжали существовать наряду с квадратными домами.

А теперь перенесемся на 12 000 лет вперед. Сегодня большая часть человечества проживает в городах, и эта тенденция постоянно усиливается. Основная масса городского населения живет в квартирах. Расстояние, которое необходимо преодолеть микробам из внешнего мира, чтобы попасть в них, все увеличивается. Если держать окна квартиры закрытыми, то бактериям нужно каким-то образом подняться по лестнице, миновать холл, пройти через несколько дверей и только потом юркнуть внутрь. Мы воображаем, что способны создать стерильный мир. Но вместо этого в квартирах, где окна постоянно закрыты, а путь до парка неблизок, создается собственный мир, состоящий в основном из микробов, питающихся частичками, осыпающимися с нас самих, с нашей пищи, со стен, потолков и т. д. Когда-то мы жили в убежищах-гнездах в окружении бактерий из внешней среды, и микробный след, оставляемый человеком в том месте, где он сидел или лежал, был почти незаметен. Тут мы подходим к ключевому моменту. Результаты нашего исследования показали, что микробная жизнь в квартирах почти так же разнообразна, как и внутри особняков. Некоторые человеческие постройки очень надежно изолированы от внешнего мира, другие, например жилища современных ачуар и химба, практически открыты. Мы сами выбираем, насколько богатой будет природная жизнь в нашем доме.

ПО ОПЫТУ МНЕ ИЗВЕСТНО, что люди, узнав о том, что их в собственном доме окружают тысячи разнообразных бактерий — экстремофильных, детритоядных или тех, что пришли из лесов и почв, реагируют по-разному. Профессиональным микробиологам, с которыми я часто общаюсь, наши результаты кажутся впечатляющими, но не ошеломительными. «Восемьдесят тысяч видов? Я бы подумал, больше… Зимой тоже брали пробы? А на собаках смотрели?» Микробиологи, которые ежедневно сталкиваются с «блеском и нищетой» невидимого мира, становятся невосприимчивыми к его чудесам. Давайте пока не будем обращать на них внимание.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Путешествие на «Василиске» [litres]](/books/420782/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)

![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)