Из 14 видов африканских хохлатых дукеров, своеобразных лесных антилоп, 12 предпочитают жить во влажных тропических лесах. Их слегка загнутые назад рожки лишь немного поднимаются над высоким хохлом густой шерсти, растущей между ними. У антилопы-малютки рога не больше 10 сантиметров, а у совсем миниатюрной карликовой антилопы, едва достигающей четверти метра в холке, и рожки совсем малюсенькие – всего 1,5—2 сантиметра.

Среди немногих исключений винторогие антилопы. У бушбоков винтообразно извитые рога могут достигать в длину 55 сантиметров, а у более крупного бонго – метра. Но они направлены назад и не мешают продираться сквозь заросли. Тем более что на бегу антилопы закидывают голову назад. О том, как часто это приходится делать бонго, свидетельствуют протертые рогами плешины на спине за лопатками.

Большинство копытных густого тропического леса – пигмеи по сравнению со своими родственниками из других областей планеты. Для джунглей характерны олени и антилопы ростом с маленькую собачку. Малый канчиль, житель островных джунглей Суматры, Калимантана и Явы, ростом с кролика и бегает на тоненьких, как карандаш, ножках, а весит 2—2,5 килограмма. Он ведет ночной образ жизни и кажется робким и беззащитным. При малейшей опасности оленек растворяется в густых зарослях, но если хищник его настигнет, отчаянно кусается, нанося врагу серьезные раны. Карликовость – это приспособление к густым зарослям. Она свойственна быкам, медведям и другим животным.

Красный подвид африканского буйвола, обитающий в джунглях, вполне сойдет за теленка своего огромного черного собрата, живущего в саванне. Высота малыша 100—130 сантиметров, и весит он в четыре раза меньше. Еще меньше карликовый буйвол аноа из лесов острова Сулавеси. Его рост 60—100 сантиметров. У этих бычков короткие, загибающиеся назад рожки, тогда как у черного африканского буйвола они образуют на голове животного замысловатую восьмерку, а расстояние между их кончиками может достигать метра. Одинаковые условия существования вызвали однонаправленные адаптации: сходным образом отразились на внешнем облике большинства джунглевых копытных и потребовали их миниатюризации, которая коснулась не только тела, но и рогов.

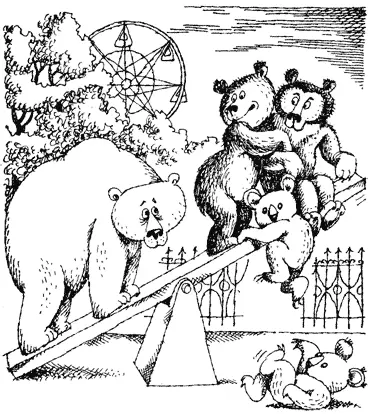

То же самое относится к медведям. Если сравнить размеры зверей, обитающих па открытых равнинах и в различных лесах, нетрудно заметить, что они постепенно мельчают по мере того, как леса становятся гуще. Полярный белый медведь весит до тонны. Почти так же велик подвид бурого сухопутного медведя с острова Кадьяк, лежащего у берегов Аляски. В лесах нашей страны бурые мишки редко достигают веса 750 килограммов, чаще они значительно меньше. Гималайский медведь, более тесно связанный с деревом, не бывает тяжелее 140—150 килограммов. Североамериканский барибал, южноазиатский губач и южноамериканский очковый медведи немного меньше. А самый маленький малайский медведь, или бируанг, – совсем крошка, весом до 65 килограммов! Он обитает в тропических дождевых лесах и большую часть дня проводит на деревьях. Там спит или кормится листьями, плодами и всякой живностью.

Среди копытных дождевого тропического леса наиболее своеобразны тапиры. Эти крупные существа до 300 килограммов весом, своим обликом напоминают свиней, идеально приспособленных для жизни в зарослях. У них относительно короткие ноги и вытянутое в длину туловище, так что звери в холке не превышают 1 метра. Вытянутая морда и узколобая голова позволяют тапирам легко вписываться в любые пространства между ветвями. Торпедообразное туловище с узким плечевым поясом, слегка расширяющимся к тазовой области, которое одето в толстую кожу, покрытую короткой гладкой шерстью, позволяет протискиваться сквозь чащобу. Как и слоны, тапиры тяготеют к открытым прогалинам, главным образом к берегам водоемов. Жаркое время животные любят проводить в воде. На занятой тапирами территории создается система троп и лазов, которыми животные ежедневно пользуются. Однако если хозяин участка подвергается нападению ягуара, единственного хищника, опасного для взрослого животного, тапир сворачивает с нахоженной тропы и ныряет в чащу. Здесь миролюбивый зверь получает некоторые преимущества, и это часто спасает ему жизнь.

Гораздо труднее живется в джунглях окапи. Младший брат длинношеего жирафа лишен возможности растворяться в зарослях, как тапиры и мелкие олени. Окапи чрезвычайно привязаны к зарослям, а широкими проселками и открытыми полянами предпочитают не пользоваться. Чтобы прокладывать в дебрях дорогу, у них есть только одно приспособление – массивная грудь, немного нависающая над передними ногами. Это позволяет зверю обрушивать на преграду всю тяжесть своего тела, а высоко поднятая и выдвинутая вперед голова дает возможность заглянуть за препятствие и оценить, насколько оно преодолимо.

Читать дальше