Остается еще один пункт: в каком соотношении находятся уже многочисленные, приведенные выше факты с фактами психологическими, что чему соответствует и когда и кому этими соотношениями заниматься? Как ни интересно это соотношение может быть и сейчас, однако надо признать, что физиология пока не имеет серьезного повода к этой работе. Ее ближайшая задача — собирать, систематизировать и анализировать представляющийся бесконечный объективный материал. Но ясно, что это будущее физиологическое достояние и составит в значительной степени истинное решение тех мучительных задач, которые испокон века занимают и терзают человеческое существо. Неисчислимые выгоды и чрезвычайное могущество получит над собой человек, когда естествоиспытатель другого человека подвергнет такому же внешнему анализу, как должен он это делать со всяким объектом природы, когда человеческий ум посмотрит на себя не изнутри, а снаружи.

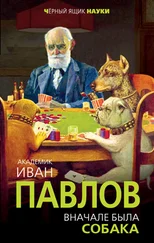

Я очень рад, что памяти великого естествоиспытателя, который понимал физиологию как «Masdiinenlerire des leben-den Meschanismus», я имею случай посвятить мысли и факты, Определение взято из автобиографии Т. Гексли.

освещающие с этой единственно плодотворной точки зрения самый верх, самый сложный отдел этого механизма.

Я тем более смело высказываю мою уверенность в окончательном торжестве нового пути исследования, что в Томасе Гексли мы все имеем образец редко мужественного борца за права естественнонаучной мысли.

Должен ли я особо говорить об отношении всего сказанного к медицине? Понимаемые в глубоком смысле физиология и медицина неотделимы. Если врач в действительности, и тем более в идеале, есть механик человеческого организма, то всякое новое физиологическое приобретение рано или поздно непременным образом увеличивает власть врача над его чрезвычайным механизмом, власть — сохранять и чинить этот механизм.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И МОЗГ [ 19 ] Речь на общем собрании XII съезда естествоиспытателей и врачей в Москве 28 декабря 1909 г.

Можно с полным правом сказать, что неудержимый со времен Галилея ход естествознания впервые заметно приостанавливается перед высшим отделом мозга, или, общее говоря, перед органом сложнейших отношений животных к внешнему миру. И казалось, что это — недаром, что здесь — действительно критический момент естествознания, так как мозг, который в высшей его формации — человеческого мозга — создавал и создает естествознание, сам становится объектом этого естествознания. Но подойдем к делу ближе. Уже давно физиолог неуклонно и систематически, по строгим правилам естественнонаучного мышления, изучает животный организм. Он наблюдает происходящие перед ним во времени и в пространстве жизненные явления и старается посредством эксперимента определить постоянные и элементарные условия их существования и их течения. Его предвидение, его власть над жизненными явлениями так же постоянно увеличивается, как растет на глазах всех могущество естествознания над мертвой природой. Когда физиолог имеет дело с основными функциями нервной системы: с процессом нервного раздражения и проведения — пусть эти явления до сих пор продолжают быть темными в их натуре, — физиолог остается естествоиспытателем, исследуя последовательно разнообразные внешние влияния на эти общие нервные процессы. Больше того. Когда физиолог занимается низшим отделом центральной нервной системы, спинным мозгом, когда он исследует, как организм, через посредство этого отдела, отвечает на те или другие внешние влияния, т. е. изучает закономерные изменения живого вещества под влиянием тех или других внешних агентов, он остается все тем же естествоиспытателем. Эту закономерную реакцию животного организма на внешний мир, осуществляющуюся при посредстве низшего отдела центральной нервной системы, физиолог зовет рефлексом. Этот рефлекс, как и надо ожидать, с естественнонаучной точки зрения строго специфичен: известное внешнее явление обусловливает только определенные изменения в организме.

Но вот физиолог поднимается до высших отделов центральной нервной системы, и характер его деятельности сразу и резко меняется. Он перестает сосредоточивать внимание на связи внешних явлений с реакциями на них животного и вместо этих фактических отношений начинает строить догадки о внутренних состояниях животных по образцу своих субъективных состояний. До этих пор он пользовался общими естественнонаучными понятиями. Теперь же он обратился к совершенно чуждым ему понятиям, не стоящим ни в каком отношении к его прежним понятиям — к психологическим понятиям, короче — он перескочил из протяженного мира в непротяженный. Шаг, очевидно, чрезвычайной важности. Чем вызван он? Какие глубокие основания понудили к нему физиолога? Какая борьба мнений предшествовала ему? На все эти вопросы приходится дать совершенно неожиданный ответ: перед этим чрезвычайным шагом в научном мире решительно ничего не происходило. Естествознание, в лице физиолога, изучающего высшие отделы центральной нервной системы, можно сказать, бессознательно, незаметно для себя, подчинилось ходячей манере — думать о сложной деятельности животных по сравнению с собой, принимая для их действия те же внутренние причины, которые мы чувствуем и признаем в себе. Итак, физиолог в данном пункте оставил твердую естественнонаучную позицию. И что он приобрел вместо нее? Он взял понятия из того отдела человеческого умственного интереса, который, несмотря на свою наибольшую давность, по заявлению самих его деятелей, не получил еще до сих пор права называться наукой. Психология, как познание внутреннего мира человека, до сих пор сама ищет свои истинные методы. А физиолог взял на себя неблагодарную задачу гадать о внутреннем мире животных.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу