Достойным украшением и отличительным признаком трицератопсов был красивый широкий «воротник», находившйся позади головы и представлявшие собой костный щит, снаружи обтянутый прочной ороговевшей кожей. На голове ящера располагались также три (два больших – над глазами и один маленький – на носу) рога.

Впервые останки скелета трицератопса были найдены в 1887 году на территории Америки. А нашел его известный американский палеонтолог О. Ч. Марш.

По рассказам ученого, обнаруженный рог динозавра он принял было за рог буйвола. И только спустя некоторое время он понял, что ему посчастливилось стать обладателем уникальной находки – рога трицератопса. Современные ученые говорят о существовании в меловой период около 15 различных видов трицератопса. И все его представители носили «воротник». До сих пор натуралисты не могут ответить на вопрос о предназначении этого костного щита.

Ученые считают, что организм динозавров был значительно совершеннее и функциональнее организма современных рептилий. Так, «воротники» и рога трицератопсов выполняли не только роль теплообменников, нои функцию средства защиты, а также служили украшением.

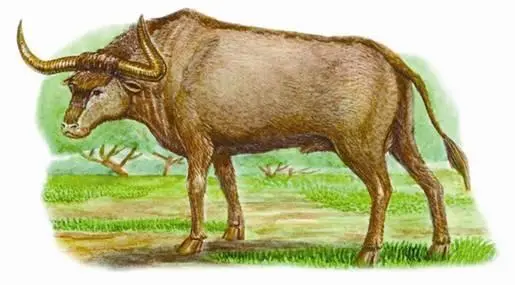

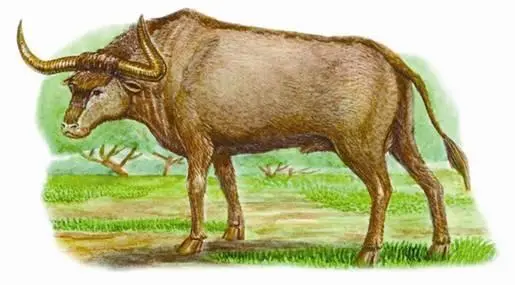

Еще несколько веков назад туров, считавшихся прямыми предками европейского домашнего скота, можно было видеть в различных районах Европы. А на территории Литвы их когда-то было значительно больше, чем зубров. Численность популяции стала сокращаться после XVI столетия, когда на животных началась массовая охота. Именно истребление туров человеком стало причиной гибели вида.

Типичной особенностью туров были массивные красивые рога, направленные вперед и в сторону. Длина такого украшения дикого быка нередко превышала 2 м. Все тело животных было покрыто короткой шерстью, у самцов окрашенной в густо-черный цвет, а у самок – в светло-коричневый. Длина тела взрослой особи достигала более 3,5 м, а высота в холке составляла не менее 2 м.

В первой половине XX столетия учеными были предприняты мероприятия по восстановлению вида. С этими целями они попытались скрестить примитивные породы домашнего крупного рогатого скота, наиболее близко с точки зрения генеалогии стоявшие к дикому предку. Подобные эксперименты, к сожалению, не принесли положительных результатов.

Последним пристанищем туров стали степи Польши. Там до 1599 года насчитывалось около 24 особей. Последнее животное погибло в 1627 году.

Наиболее разнообразной считается группа жвачных животных, предками которых были небольшие по размерам, чаще всего величиной с современную домашнюю кошку, зверьки – археомериксы, обитавшие на Земле в раннетретичный период на территории Азии.

Уинтатерий – довольно крупное и мощное животное величиной с известного ныне носорога. Отличительными признаками вида являлись своеобразная форма черепа, сужавшегося к морде, и наличие трех пар костных, покрытых сверху прочной кожей рогов.

Судя по данным палеонтологов, уинтатерии были растительноядными животными. Они имели зубы особой формы, приспособленные для измельчения сочной и мягкой растительной пищи. Уинтатерии, подобно другим диноцератам, имели хорошо развитые, располагавшиеся в верхней челюсти клыки. Самцы, в отличие от самок, обладали более крупными рогами и клыками.

Уинтатерии были типичными представителями отряда ископаемых травоядных млекопитающих, получивших в современных науке название «диноцераты». Первые его представители жили еще в палеоцене и эоцене на территории современной Азии и Северной Америки. Эти животные отличались маленьким мозгом, большими размерами тела и наличием трех пар рогообразных выростов. По мнению натуралистов, причинами исчезновения рода стали неразвитый мозг и несовершенное строение зубов. Популяция уинтатериев прекратила свое существование примерно 35 млн. лет назад.

Носороги являются сородичами лошадей. Необходимо заметить, что не все древние носороги обладали рогом. Например, безрогими были хилотерии, обитавшие на Земле третичный период и имевшие длинные резцы, необходимые для выкапывания корешков.

Утконосые динозавры зауролофы обитали на Земле в юрский период, примерно 190 млн. лет назад. Эти гигантские животные представляли многочисленную группу растительноядных ящеров и питались в основном различными водорослями. Это были вполне безобидные существа, вовсе не боявшиеся хищников, поскольку могли Утконосый зауролоф укрыться от них в воде. Судя по останкам, утконосые зауролофы, имевшие между пальцами передних конечностей перепонки, умели превосходно плавать. По мнению натуралистов, задние конечности зауролофов заканчивались широкими копытообразными фалангами.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу