Понятно, что столь приглянувшийся человеку материал растение «изготовляет» не только ради непрошеных потребителей. У него есть и своя забота, вызванная необходимостью оставить потомство. С этой целью и образует растение споровые колоски. Вознесенные на тонких стебельках над землей, они в конце лета высыпают желтоватые созревшие споры. А уж дело ветра и воды унести их подальше от растения. К тому же они должны попасть в подходящую почву. Только тогда из мельчайших спор медленно развиваются крохотные, едва заметные невооруженным глазом заростки, клубочки. В них-то и развиваются женские и мужские половые органы, в свою очередь образующие яйцеклетки и сперматозоиды. Происходит оплодотворение, и заросток дает свой первый подземный стебель.

На все эти «хлопоты» (со времени осыпания спор и до появления первого стебелька) уходит ни много ни мало… от 10 до 12 лет. Столько же, а иногда и больше времени затрачивает проросший над землей стебелек на образование вполне зрелой плети, которая может быть использована как украшение. В этом возрасте красивая плеть плауна уже приносит первые радости и охотникам за ликоподием.

Иногда она растягивается по земле на 1–3 метра. Характерно, что, постепенно нарастая с одной стороны, она медленно отмирает с другой. Оригинальный стебель плауна булавовидного дает короткие восходящие веточки. На одной, двух, а иногда и четырех таких веточках среди лета появляются спороносные колоски.

Плаун булавовидный не одинок в своем роду. В нашей стране ботаникам известно еще 12 видов плаунов. Среди них весьма часто встречаются плаун годичный и плаун сплюснутый, которые находят такое же применение, как и их собрат. Правда, урожай спор у них почти всегда бывает более скромным…

В роли поставщиков ликоподия эти три вида плаунов зарекомендовали себя с давних пор, а вот один из ранее малоизвестных его видов недавно дебютировал в роли исцелителя… алкоголиков.

А началось все с изучения химического состава плауна баранца, как называют этот вид растения ботаники. О нем знали только, что он ядовит.

Возможно, что именно поэтому ученые долго его обходили, но, когда все же решились исследовать, были приятно удивлены и заинтригованы. Одних только микроэлементов в маленьком неказистом растеньице оказалось 23! Нашелся в нем и редкий алкалоид селягин, вызывающий повышенную рвотную возбудимость. Столь необычное свойство и навело ученых на мысль использовать его в качестве противоядия алкоголизму. С помощью селягина ведь можно вызвать у больного, а затем и закрепить отрицательную условнорефлекторную реакцию на алкоголь.

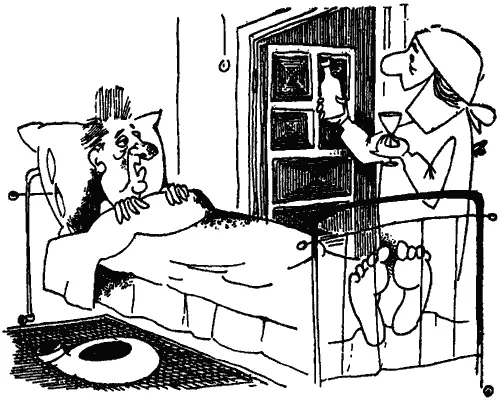

Уже первые клинические испытания были обнадеживающими. А в клинике Киевского психоневрологического диспансера и в наркотическом отделении Киевской психиатрической больницы имени И. П. Павлова результаты оказались совсем хорошими: из 20 больных, на которых иные лекарства не действовали, 17 в течение 5 месяцев полностью излечились. Лечебные препараты плауна баранца зарекомендовали себя не только более эффективными, но и более безвредными, чем все ранее известные антиалкогольные средства.

С тех пор и укрепилось за баранцом новое имя — трава-чудесница, которое ему дали сами счастливо исцеленные. Фармакологический комитет Министерства здравоохранения СССР узаконил новый препарат под именем «отвар баранца» как средство лечения хронического алкоголизма. При этом предусмотрено, что лечение должно проводиться только в специализированных учреждениях и в содружестве с психотерапией.

Так и пошла по всей стране добрая слава о траве-чудеснице, подчас вызывая весьма забавные истории. Недавно один знакомый ботаник из Полярного ботанического сада Академии наук СССР, что на Кольском полуострове, встретившись со мною в Москве, хитровато спросил:

— Что это твои земляки — киевляне забросали нас письмами с просьбой выслать им семена плауна баранца?

Что я мог сказать ему в ответ? Пришлось извиниться за своих земляков: ведь они должны были бы знать не только то, что приоритет открытия и проверки противоалкогольных свойств плауна баранца принадлежит Киеву, но еще и то, что он великолепно растет и у нас на Украине.

Род плаунов с легкой руки знаменитого Карла Линнея получил научное латинское имя ликоподиум, что означает в буквальном переводе «волчья нога». Оно, конечно, относится не к одноименному лекарственному порошку, названному так по растению, а, вероятно, к причудливо ползучим стеблям, очень напоминающим волчью лапу.

Читать дальше