Семена алоэ довольно неприхотливы (иначе не проросли бы в условиях пустыни). Но предусмотрительный пустынник хорошо размножается и вегетативно: боковыми побегами и черенками, ветками или даже листьями.

У нас, в комнатных условиях, алоэ цветет редко, а плодов и вовсе не образует. Отсюда и пошло его второе название — столетник, то есть сто лет растет, но не цветет и не плодоносит. Правда, при особенно благоприятных условиях давний переселенец иногда все же зацветает и в комнате.

Почти каждая семья не без пользы растит у себя два-три горшка «столетников». Во влажных субтропиках Кавказа (Аджария) алоэ можно встретить и в открытом грунте на плантациях лекарственных растений. По 5–15 тонн, свежего целебного листа ежегодно собирают здесь с каждого гектара.

Тысячелетия используется алоэ в медицине и тем не менее недавно во Всесоюзном научно-исследовательском институте лекарственных и ароматических растений из алоэ получено новое лечебное средство — эмульсия алоэ. Она хорошо помогает при ряде заболеваний и в первую очередь при профилактике и терапии лучевых повреждений кожи. Препарат полностью снимает боль с участков кожи, подвергавшейся чрезмерному рентгеновскому и другому облучению. И кто знает, сколько еще не открытых лекарств прячется в мясистых стеблях и листьях этого выходца из далекой пустыни?..

О лечебных свойствах алоэ на родине ничего не было известно. Практическое применение находила красная ароматическая древесина, которая использовалась в столярном деле и… для курения. Высушенный сок алойного дерева, как тут и теперь обычно называют алоэ, издавна шел на пропитку древесины и как краситель. Из листьев получали пеньку, из которой изготовляли прочные канаты, очень стойкие к сырости.

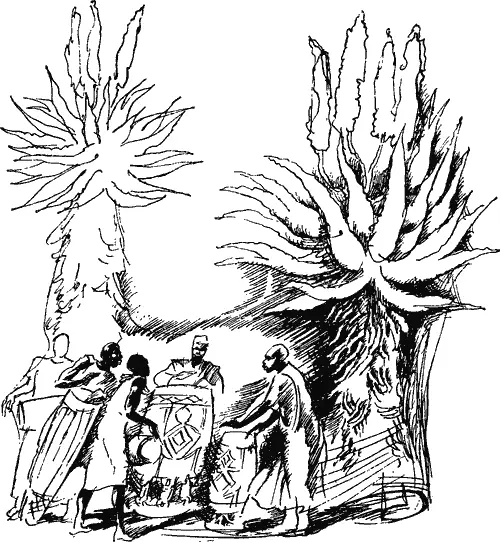

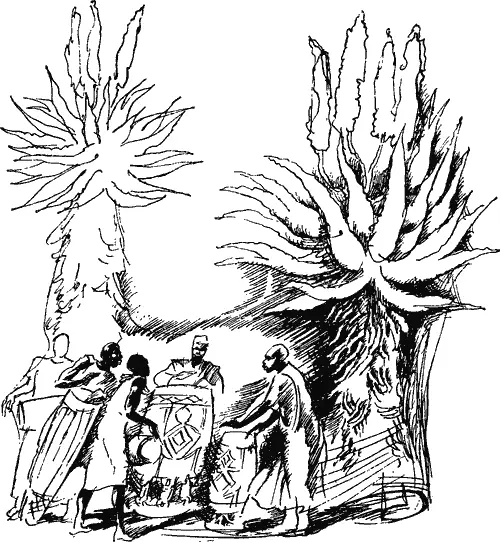

Род алоэ насчитывает около 350 видов. Наиболее богато представлен в Капской области, где разные виды этого большого и широкоизвестного рода растут от приморской полосы до высоты 2500 метров. Во многих местах Капа они образуют суккулентные пустыни и полупустыни, являясь единственными ландшафтными растениями. Среди них преобладают многолетние травы, нередко встречаются древовидные и кустарниковые формы, а иногда и лианы.

Листья алоэ обычно суккулентные, толстые, мясистые, очень сочные. Редко встречаются жесткие или кожистые. Располагаются розетками: у обычных форм прикорневыми и у древовидных верхушечными. У разных видов листья бывают самые разнообразные: мечевидные, дельтовидные, ланцетные, линейные. Из пазух листьев растут цветоносы, нередко достигающие 2–3 метров высоты.

Крупные цветки алоэ (до 5 сантиметров в диаметре) обычно опыляются птицами — нектарницами, более мелкие — пчелами, а совсем маленькие — дневными, а то и ночными бабочками.

Самым крупным и высоким из древовидных форм в Капском флористическом царстве считается алоэ Байнеса, произрастающее в густых кустарниковых зарослях или невысоких лесах по склонам гор и холмов. Его «деревья» достигают 10–18 метров высоты при толщине ствола у почвы до 2–3 метров в диаметре. Стволы у них гладкие, разветвленные. На верхушках ветвей образуются розетки листьев длиной до 60–90 сантиметров. В розетках ежегодно появляются плотные кисти розовых цветков. Растение очень декоративно, его часто разводят в парках.

Самые низкорослые алоэ не превышают 20–40 сантиметров. Они и самые многочисленные в роде. Это, по существу, многолетние травы с прикорневой розеткой. Их называют еще злаковидными алоэ. Наиболее типичное из них: алоэ колючелистное. В необычных трудных местообитаниях Капа распространено злаковидное алоэ облачное, образующее сплошные дерновины на влажных замшелых скалах вблизи водопадов.

Словом, вездесущее алоэ юга Африки своим богатством разнообразных видов и удивляет и радует. Нет сомнения, что интересный род суккулетных растений продолжит славу своего первого и давнего представителя в Европе — столетника.

Благодаря активной деятельности человека география растений претерпела немало изменений.

Наглядным тому примером может быть и судьба эвкалиптов.

Еще на карте Клавдия Птолемея, жившего во II веке, на юг от тропика Козерога значилась обширная «Неведомая Южная Земля». Около семи веков понадобилось, чтобы загадочный эпитет «неведомая» был утрачен, а территория, слишком щедро отведенная древним географом, обрела реальные контуры материка.

Читать дальше