По обе стороны непрерывно расширяющейся реки тянулась глухая тайга. Издали, казалось, что лес чисто хвойный, но при более тщательном наблюдении в нем можно было заметить также осину, березу и ольху. Из хвойных пород здесь чаще всего встречается лиственница, потом сосна и, изредка, кедр.

К вечеру впереди нас, посредине реки, показался остров. Высокие стройные кедры тесно стояли на нем друг около друга. На западе за лесом заходило солнце и золотило верхушки деревьев и вершины гор на востоке.

Вдоль левого, низменного берега реки лежали луга, где виднелись стога сена — признак того, что мы скоро увидим человеческое жилье. Действительно, к восьми часам мы прибыли в Дубровскую, где сменились наши гребцы и рулевой.

Дорога от реки к селу и здесь, как и в Чигалове, проходила по настоящим „навозным горам”, так как навоз из года в год свозится на берег. Здесь он и лежит, покуда река не унесет его во время половодья.

Хотя мы отправились дальше только в девять часов вечера, рулевому не трудно было держаться правильного пути, так как в это время года здесь почти что не темнеет.

Небо было совершенно безоблачно. На юго-востоке виднелся убывающий серп луны.

На другом берегу, у опушки леса, виднеется одинокий огонек и силуэт движущегося вокруг него человека. Должно быть, охотник готовил себе пищу. Такие мелькающие в ночи огоньки обладают в лесной глуши какой-то особой притягательной силой.

На рассвете мы с трудом достучались к уснувшему станционному смотрителю. Деревенские псы, возбужденные нашим появлением, производили адский шум, но, тем не менее, двери почтовой станции нам не отпирались. Наконец, появилась какая-то женщина, и вскоре мы сидели за самоваром, с наслаждением прихлебывая горячий чай.

Около полудня нам повстречалась лодка, которую тащили на бичеве вверх по течению шесть собак. У руля сидел человек; другой, идя по берегу, криками и ударами погонял выбивающихся из сил животных. Тяжело нагруженная лодка довольно быстро подвигалась вперед и вскоре исчезла из наших глаз.

У одного из поворотов реки мы заметили в мелком месте крупное животное. В бинокль я разобрал, что это была самка лося. Это была первая крупная дичь, встретившаяся нам во время поездки. Завидев нашу лодку, животное быстро исчезло в прибрежном кустарнике. За исключением нескольких глухарей да уток, этот лось был единственной дичью, которую встретили мы за все время путешествия по Лене.

К полудню следующего дня мы прибыли в Устькутское. Услыхав, что сегодня же в Якутск отходит принадлежащий частному пароходству пароходик „Витим”, мы тотчас же отправились на пристань. Оказалось, что семидневная поездка на этом судне обойдется столько же, сколько стоила бы такая же поездка по тракту. Однако ожидание почтового парохода задержало бы нас на два дня, и мы решили тотчас же перебраться на „Витим”.

Столовая „Витима", носившая гордое название „салона", была настолько мала, что за единственным ее столом едва-едва могло поместиться шесть человек. Хорошо приготовленный обед быстро заставил нас позабыть о всех недостатках парохода: с тех пор как мы выехали из Иркутска, это была наша первая горячая пища.

Если с утра наш капитан был скуповат на слова, то вечером его уж никак нельзя было бы обвинить в излишней молчаливости. Мы очень скоро установили, что это было ежедневно повторявшееся явление. Очевидно, желудок его только к вечеру наполнялся необходимым для хорошего расположения духа количеством водки.

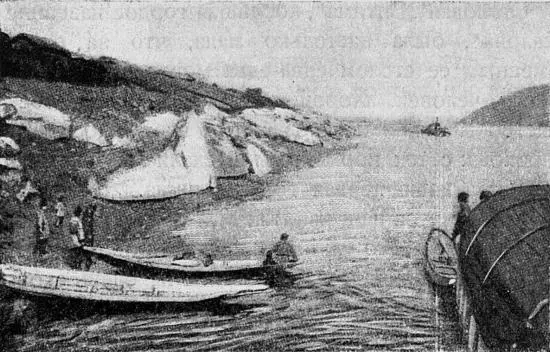

На следующее утро „Витим” сделал продолжительную остановку в селе Мачуряренске, где грузился хлеб для Якутска. Еще до Мачуряренска на нашем пути попадались другие небольшие селения. Тайга была здесь повсюду выкорчевана и плодородная, состоящая, главным образом, из наносной земли, почва распахана.

На Лене сеют, по преимуществу, яровую пшеницу, имеющую больше всего шансов на вызревание в этих областях, доходящих до 62 ° северной широты. Нам передавали, что количество необходимых здесь для посева семян равно 100 килограммам на десятину (1,1 гектара). В среднем с десятины получают тысячу двести килограмм урожая. В особенно урожайные года сбор доходил до двух тысяч килограмм с десятины.

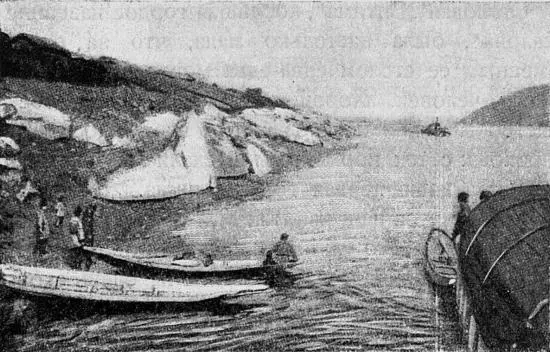

Рис. 7. Лена у Мачуряренска.

Вновь прибывающим поселенцам приходится, первым делом, заняться выкорчевыванием тайги, так как вся свободная земля уже бывает распределена.

Читать дальше