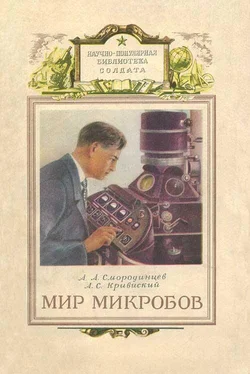

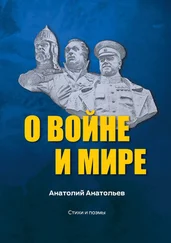

Рис. 15. Сравнительная величина нитей актиномицета и плесневого грибка:

а — актиномицета; б — плесневой грибок (увеличение — 500 ×)

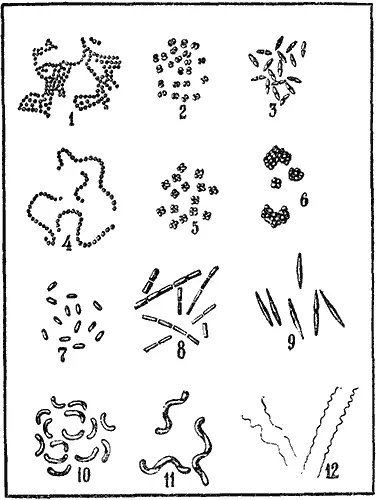

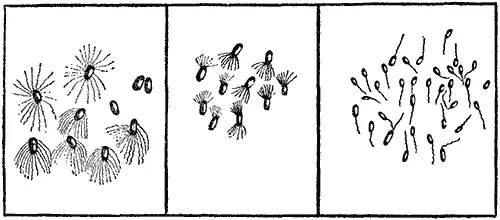

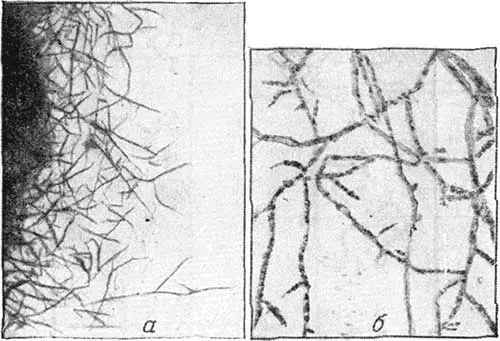

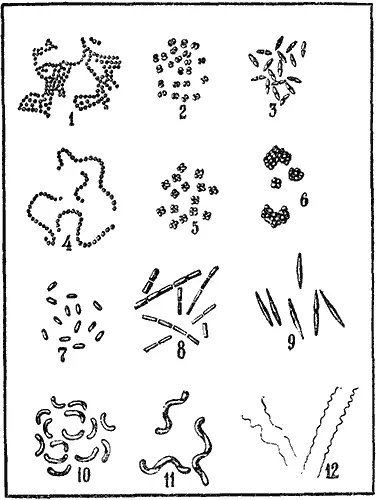

Еще проще строение бактерий (рис. 16). Большинство бактерий — одноклеточные организмы величиной от 1 до 5 микрон. По форме своего тела бактерии различаются мало. Известны только три основные формы: шарообразная, палочковидная и извитая. Бактерии, имеющие шарообразную форму, называются кокками, палочковидную — бактериями и бациллами, а извитую — вибрионами и спириллами. Некоторые виды бактерий имеют жгутики, с помощью которых они передвигаются (рис. 17).

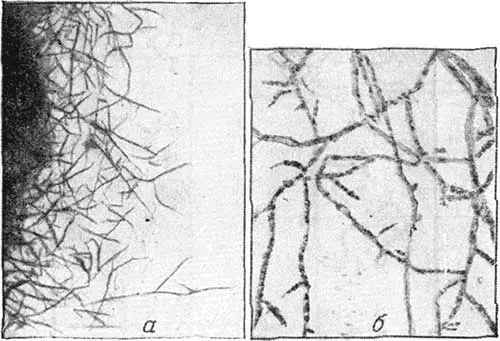

Рис. 16. Бактерии:

1–6 — различные виды шарообразных бактерий; 7–9 — палочковидные бактерии; 10–12 — извитые формы бактерий

Рис. 17. Органы движения бактерий — жгутики

При относительном однообразии своей формы бактерии чрезвычайно разнообразны по своим жизненным проявлениям. Многие из них являются возбудителями ряда заразных заболеваний человека — чумы, холеры, брюшного тифа, дизентерии и др. Многие вызывают заразные заболевания животных и растений. Размножаются бактерии поперечным делением на две части. Почти все известные бактерии можно выращивать на искусственных питательных средах.

Следующая группа — риккетсии — является как бы переходной между бактериями и вирусами. По некоторым своим свойствам риккетсии походят на бактерии, а по некоторым — на вирусы. Так же, как бактерии, они имеют клеточное строение, но размеры их клеток чрезвычайно малы — значительно меньше 1 микрона. Они едва видны при рассматривании в микроскоп с увеличением в 1500–2000 раз, но не проходят через фильтры, пропускающие вирусы, чем и отличаются от вирусов.

Главное отличие риккетсий от бактерий, сближающее риккетсии с вирусами, это то, что они не растут на искусственных питательных средах. Для своего развития они требуют живых или в крайнем случае так называемых переживающих тканей животного; они поддерживают свою жизнедеятельность, проникая внутрь клеток и размножаясь в них. Риккетсии являются, таким образом, абсолютными внутриклеточными паразитами и могут жить только используя живые клетки организма-хозяина. К риккетсиям относятся возбудители сыпного тифа и ряда других заболеваний, передающихся кровососущими насекомыми.

Внутриклеточный паразитизм — свойство, присущее также и вирусам. Так же, как и риккетсии, вирусы способны размножаться только в живых клетках. Но, как мы уже говорили, вирусы не имеют даже подобия клеточного строения. Все тело вирусов — это крошечный белковый комочек, в основном состоящий из сложного белка — нуклеопротеида (соединение белка с нуклеиновой кислотой). Некоторые вирусы, поражающие растения, способны даже к кристаллизации. По некоторым своим свойствам вирусы приближаются к неживой материи. Вирус, извлечённый из живой клетки, в которой он паразитирует, не проявляет свойств живой материи: в нём нельзя найти даже следов обмена веществ, многие вирусы в таком состоянии можно осаждать, растворять, кристаллизовать, т. е. обращаться с ними не как с живым существом, а как с химическим веществом. Но стоит вирусу после всех этих манипуляций попасть в восприимчивую к нему живую клетку, как он снова начинает интенсивно размножаться, образуя новые, подобные себе частицы. Следовательно, вирус обладает наследственностью. При изменении условий существования вирус изменяется и передает при размножении эти изменения своим потомкам. Следовательно, наследственность вируса может быть изменена под влиянием условий жизни. Некоторые вирусы обладают очень тонкими и целесообразными приспособлениями, обеспечивающими их распространение в природе. Ясно, что такие приспособления возникли в процессе долгой эволюции вирусов.

Все эти свойства — размножение, наследственность, изменчивость, способность к приспособлению и эволюции — присущи только живой материи. Поэтому мы и считаем вирусы живыми.

Итак, мы кратко познакомились со строением основных групп микробов. Оказалось, что в этом мире мельчайших живых тел наблюдается не меньшее разнообразие строения, чем среди видимых невооружённым глазом многоклеточных животных и растений — от нескольких молекул вирусного белка, стоящего на грани неживой материи, но все же обладающего всеми важнейшими свойствами живого, до сложнейшей клетки инфузории.

Читать дальше