Кремнистые осадки образуются в биосфере в результате концентрационной функции живого вещества. И в современную геологическую эпоху, и в геологическом прошлом (начиная с кембрия) накопление биогенного кремнезема происходило главным образом в морских экосистемах. При этом если первоначально оно осуществлялось донной пленкой жизни (кремневые губки) и зоопланктоном (радиолярии), то начиная с конца мезозоя основная роль в кремненакоплении переходит к фитопланктону (диатомеям). Озерное кремненакопление началось только в эоцене с появлением пресноводных форм диатомей и губок и имеет подчиненное значение.

Рассказ о кремнистых породах закончим словами Вернадского: «Хотя в истории кремния роль организмов не так ярка, как в истории кальция, но и здесь без нее история данного химического элемента не может быть нами понята» [70] Вернадский В. И. Живое вещество. М., Наука, 1978, с. 60.

.

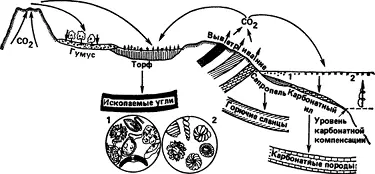

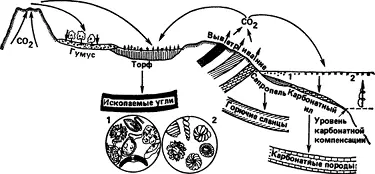

Каустобиолиты — третья группа осадочных пород, характеризующаяся значительными концентрациями биогенного вещества. Термин «каустобиолиты» образован от трех греческих слов: «каустос» — горючий, «биос» — жизнь и «литос» — камень. Каустобиолитами являются торфы, сапропели, угли, горючие сланцы и нефть — современные осадки и горные породы, сложенные главным образом биогенным органическим веществом. «Органическое вещество, проникающее все вещество доступной изучению земной коры, все — биогенного происхождения… Медленными геологическими процессами эти органические вещества, остатки тел и метаболизма организмов из биосферы попадают в стратисферу, в метаморфическую оболочку», — писал Вернадский [71] Вернадский В. И. Соч., т. 4, кн. 2, с. 93.

. Наиболее интенсивное накопление органического вещества в современной биосфере происходит в болотах и некоторых озерах. Особняком стоит аккумуляция необиогенной органики в океанах.

Обыденные понятия не всегда легко поддаются определению. Так, непросто определить, что такое болото. Существует и такое определение: «Болото можно охарактеризовать или как озеро, но со связанной водой, или как сушу, содержащую обычно 90% воды и лишь 10% сухого вещества». Действительно, одна часть сухого торфа способна удержать 15—25 частей воды! Оптимальными для торфонакопления условиями характеризуются громадные пространства территории нашей страны с умеренным гумидным климатом. Советскому Союзу принадлежит 60% мировых запасов торфа.

Климатические условия являются для болотообразования «пусковым механизмом». В процессе развития торфяника роль климатических факторов уменьшается. Болото постепенно становится экосистемой, в значительной мере развивающейся по своим внутренним законам и сравнительно мало зависящей от внешней среды. Подчеркивая специфичность условий образования каустобиолитов, известный советский геолог К. Г. Войновский-Кригер (1894—1979) писал: «Накопление растительной массы, очевидно, подчинено не таким закономерностям, как накопление песка и алеврита: кроме геоморфологического фактора, здесь участвует и, может быть, играет основную роль биологический фактор». А наибольшие шансы перейти в ископаемое состояние имеют приморские и прибрежно-озерные торфяники в зонах прогибания земной коры.

Другим типом экосистем, где происходит накопление необиогенного органического вещества, являются континентальные водоемы. Здесь в противоположность торфяникам накапливаются главным образом не остатки высших растений, а «сапропель» (по-гречески это значит «гнилой ил»): скопление остатков фито‑ и зоопланктона, донных и свободноплавающих организмов и экскрементов животных.

Наконец, биогенное органическое вещество накапливается и в морских экосистемах, главным образом в мелководных лагунах. Основным фактором, который контролирует накопление необиогенного вещества в Мировом океане, является циркумконтинентальная зональность. По данным известного советского геохимика, лауреата премии им. В. И. Вернадского Евгения Александровича Романкевича, в периферических районах океана накапливается 87% всего органического вещества океана, в краевой части ложа — 10%, а в центральных областях — только 3%.

Рис. 14. Схема формирования каустобиолитов и карбонатных пород в биосфере: 1 — организмы — сапропелеобразователи; 2 — карбонатные организмы

Читать дальше