Итак, по горизонтали биосфера делится на экосистемы, по вертикали — на экогоризонты. Действие закона всемирного тяготения приводит к тому, что взаимозависимость между двумя соседними экогоризонтами обычно больше, чем между соседними экосистемами.

Все экосистемы биосферы Земли по ландшафтному принципу можно разделить на три основные группы: а) морские экосистемы; б) экосистемы суши; в) экосистемы континентальных водоемов. Только морские экосистемы объединены в единую грандиозную экосистему — Мировой океан. Другие типы экосистем имеют дисперсное распространение: экосистемы наземных водоемов окружены сушей, а суша, в свою очередь, океаном. В современную эпоху они занимают следующие площади: Мировой океан — 361,2 млн. км², суша — 145,7 млн. км², континентальные водоемы — лишь 3,2 млн. км². Рассмотрим, как распределено живое вещество в этих основных типах экосистем биосферы и какие следы оставляют они в геологических отложениях.

«Биогенные соли в глубине и наличие света у поверхности» — так в афористической форме выразил советский океанолог Ю. Ю. Марти основную проблему морских экосистем. Мировой океан включает в себя водную толщу (океанологи ее называют пелагиалью) и дно (бенталь). Пелагиаль в пределах фотобиосферы в океанологии называют эвфотической зоной; нижняя часть пелагиали именуется афотической зоной. По существу, это три самостоятельных экогоризонта океана (сверху вниз: эвфотическая зона, афотическая зона и бенталь), каждый из которых характеризуется своим специфическим живым веществом и условиями среды. В некоторых полузамкнутых бассейнах с затрудненной циркуляцией вод (типа Черного моря) обнаруживается другой своеобразный слабо заселенный экогоризонт — зона сероводородного заражения, где прозябают только несколько видов анаэробных бактерий.

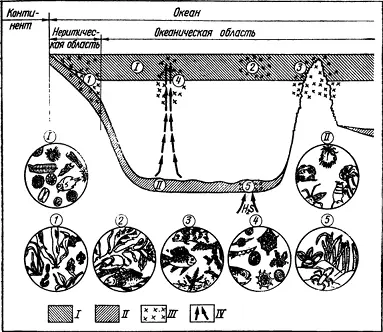

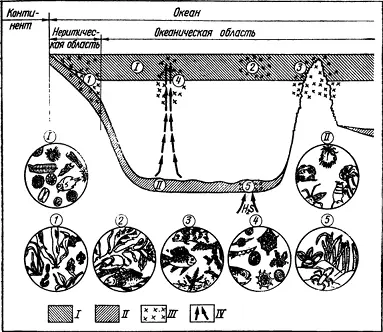

В. И. Вернадский выделил в океане две жизненные пленки ( планктонную и донную ). Обе они приурочены к границам раздела фаз: планктонная — газообразной и жидкой, донная — жидкой и твердой (рис. 2).

Рис. 2. Экогоризонты, концентрации и разрежения жизни Мирового океана: I — планктонная пленка жизни; II — донная пленка жизни; III — сгущения жизни; 1 — прибрежное; 2 — саргассовое; 3 — рифовое; 4 — апвеллинговое; 5 — абиссальное рифтовое; IV — подъем глубинных вод; А — разрежение жизни

Планктонная пленка жизни В. И. Вернадского в основном соответствует эвфотической зоне океана. По составу живого вещества она резко отличается от наземных экосистем: доминируют здесь организмы, взвешенные в воде и неспособные противостоять течениям (сообщество этих организмов и есть планктон — от греческого корня «планктос» — парящий, блуждающий). Совокупность фотоавтотрофных планктонных организмов называют фитопланктоном, гетеротрофных — зоопланктоном. Специфичность планктона как особого сообщества водных организмов впервые была показана знаменитым немецким биологом Иоганном Петером Мюллером (1801—1858).

До последнего времени считалось, что по первичной продукции лидером среди организмов планктона являются одноклеточные водоросли (главным образом диатомовые, измеряемые десятками и сотнями микронов), однако недавние исследования показали, что от 30 до 80% первичной продукции океана дают значительно более мелкие (0,4—1 мкм) фотосинтезирующие организмы, которые раньше ускользали от внимания исследователей из-за ничтожности своих размеров и несовершенства лабораторного оборудования. Эти организмы назвали пикопланктоном (от исп. «pico» — малая величина). Первыми идентифицированными представителями пикопланктона оказались цианобактерии. Результаты совместного советско-французского исследования, проведенного в 1983 г., позволили выявить в составе пикопланктона и эукариоты, но определить их пока не удалось. Оказалось, что максимум распределения пикопланктона приурочен к акваториям тропических и субтропических морей. А поскольку в его составе преобладают цианобактерии, не приходится удивляться, что пикопланктон весьма нетребователен к содержанию азота в воде — ведь цианобактерии могут поглощать его и из воздуха! И еще одна специфическая особенность: вклад пикопланктона в первичную продукцию возрастает с глубиной, поскольку организмы пикопланктона, по-видимому, способны осуществлять фотосинтез при очень низкой интенсивности солнечного света [42] См.: Крупаткина Д. К., Берлан Б., Маэстрини С. Лидер первичной продукции — океан, а не суша. — Природа, 1985, №4, с. 56—62.

.

Читать дальше