А ведь как широко расселились в свое время эти вымершие теперь организмы! Их остатки были найдены и в Европе, и в Индии, и в Северной Америке, и в Африке, и в Австралии, и даже в Арктике.

Климат в те времена во всех этих местах был почти одинаковый и притом мягкий и теплый, полутропический. И можно думать, что именно перемена климата была первым сильным ударом, приведшим к их вымиранию. Появление других морских животных, оспаривавших у них добычу, было другой причиной гибели. Исчезновению ихтиозавров способствовало, конечно, и вымирание самой добычи — некоторых беспозвоночных животных и хрящевых рыб.

В это время происходило усиленное вымирание еще двух больших групп животных: вымирали аммониты и белемниты — беспозвоночные животные, принадлежащие к мягкотелым, или моллюскам. Обе эти группы были очень многочисленны начиная с первой половины палеозоя и водились в морях во множестве пород. Бесчисленные раковины их, сохранившиеся в разных пластах Земли, прежде всего привлекают внимание геолога, изучающего ископаемый мир.

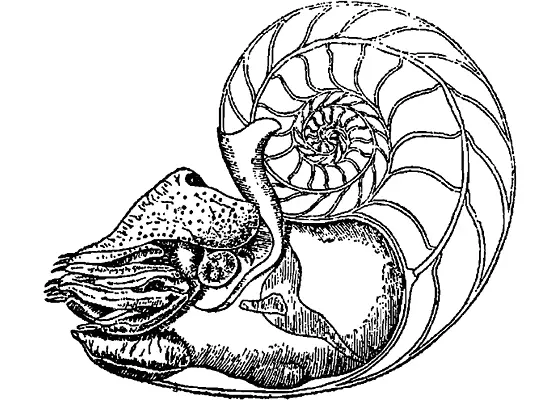

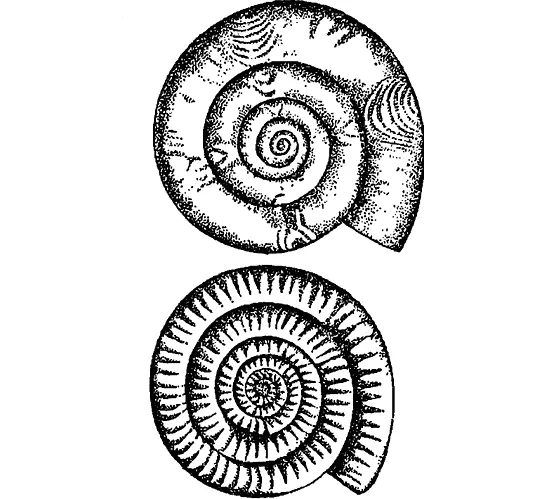

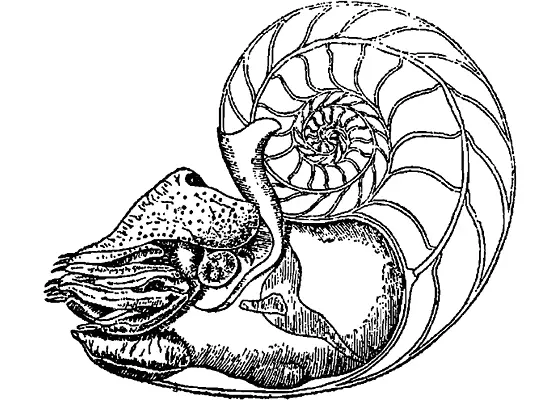

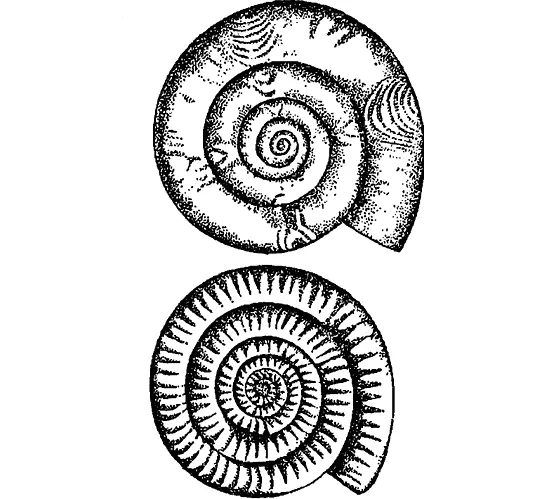

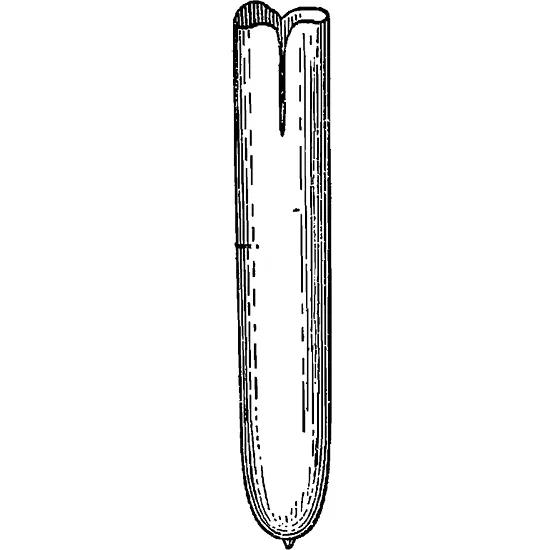

Обыкновенно эти раковины служат лучшими руководителями при определении древности того или другого пласта земной коры. Каждому пласту, каждому его подразделению — слою, или ярусу, — свойственны свои породы аммонитов со своими особенностями в устройстве раковины, особенностями, которые легко заметить и удобно описать. И аммониты и белемниты принадлежат к тому классу мягкотелых животных, который называется «головоногими». Это — исключительно морские животные. В современных морях и океанах живет не много головоногих моллюсков: осьминоги, каракатицы да кораблики с красиво закрученной раковиной. Кораблик (рис. 38) — очень древнее животное, сохранившееся почти без изменений с палеозойской эры. Его и считают близким родственником аммонитов и белемнитов. У большей части аммонитов, как и у кораблика, раковина была закручена спирально в одной плоскости и делилась внутри многими перегородками на ряд следующих одна за другой камер. Сам моллюск сидит в ближайшем от входа в раковину помещении, в так называемой жилой камере, тогда как все остальные камеры, лежащие позади жилой, наполнены газом и называются поэтому «воздушными камерами». Проходя через середину перегородок тянется вдоль всей раковины особый орган — сифон, в котором находятся кровеносные сосуды. Моллюск имеет сложную организацию, обладая хорошо развитыми органами чувств, нервной системой, жабрами и мускулистой ногой. Предполагают, что аммониты (рис. 39) были хищными животными, одни — хорошо плававшими, другие — ползавшими по морскому дну. Белемниты имели внутреннюю раковину с длинным пальцевидным клювом, который обычно лишь и сохраняется. Это — так называемый «чортов палец» (рис. 40).

Рис. 38. Кораблик, раковина которого изображена вскрытой

Рис. 39. Окаменелые раковины двух аммонитов

Рис. 40. Сохранившаяся часть раковины белемнита

Завоевание воды и воздуха пресмыкающимися

Рыбоящер, описанный нами, не был единственным пресмыкающимся, приспособившимся к жизни в морях. Мы должны сказать несколько слов и относительно других морских хищников, оспаривавших у рыбоящеров добычу. Первое место среди них принадлежит змееобразным плезиозаврам .

Взглянув на изображение плезиозавра (рис. 41), мы поймем, почему прежние ученые сравнивали его с черепахой, через которую продета змея. Длинная, подвижная шея и сравнительно небольшая голова первыми бросаются в глаза. Плавники плезиозавра сильно отличаются от плавников ихтиозавра. Плезиозавр имеет конечности в виде ластов, в которых сохраняются пять пальцев, тогда как у ихтиозавра число пальцев значительно увеличилось. Стало-быть, плезиозавр успел меньше измениться, приспособляясь к водной жизни.

Особенно велика разница между ним и рыбоящером в устройстве черепа. Голова ихтиозавра сидела на туловище без всякой шеи, у плезиозавра же шея — самая длинная часть тела, а голова маленькая, с длинными челюстями. В челюстях были многочисленные ячейки, в которых сидели зубы, как у крокодилов (у других пресмыкающихся зубы сидят просто приросшими к челюстям, без всяких ячеек). Те плезиозавры, которые жили в юрском периоде, были невелики, доходя в длину до двух с небольшим метров; потомки их в меловом периоде стали гораздо крупнее — иногда в пять метров длиной и больше.

Читать дальше