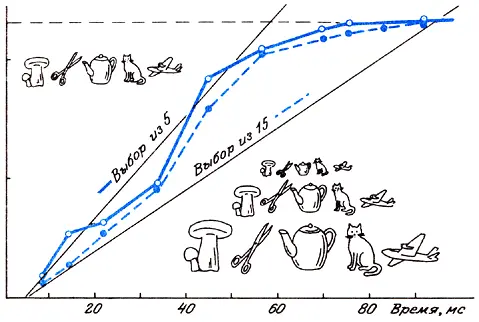

Формула, согласно которой действует механизм «поиска по дереву», очень проста: X = 15lоg 2 Y , где X – время опознания в миллисекундах, а Y – число картинок, среди которых надо сделать выбор.

Лингвистам известно, что слов, которым соответствуют простенькие рисунки, обиходных слов-понятий типа «птица», «чайник», «дом», «очки» и им подобных, в русском языке около тысячи. Поэтому когда испытуемому не говорили, какой набор картинок будет показан, он был вправе ожидать любую из тысячи. Вряд ли, конечно, он мог назвать эту цифру, но мозг его на основании жизненного опыта уже был настроен именно на такой порядок величины.

Нетренированный человек, стало быть, все равно подготовлен. Только набор образов у него гораздо шире, чем у тех, кто точно знает; сегодня будут показывать вот эти привычные восемь картинок. Подставив число 1000 в формулу, получаем время надежного опознания, близкое к пятнадцати миллисекундам, каким оно и бывает на практике.

Когда я собирал материал для первого издания этой книги, у меня произошел такой диалог с Невской:

– Предварительная установка на решение какой-то задачи заставляет мозг перестраиваться, чтобы возможно скорее произвести сравнение. Мак-Каллок, например, полагает, что для более легкого опознания мозг строит предположительный обобщенный образ предмета до того, как изображение появилось на сетчатке. Возможно, так оно и есть: удачливые грибники утверждают, что в лесу они стараются поотчетливее представить себе грибы, которые ищут... – сказала Александра Александровна.

– Почему же тогда признаки не путаются, когда я вижу несколько вещей? Вот сейчас у меня перед глазами этот хитроумый аппарат, стул, стол, вся остальная обстановка, – спросил я.

Преобразование Меллина замечательно тем, что после него нет препятствий для проективных преобразований. То есть вы можете реально поворачивать фигурку Деда-Мороза в пространстве, смотреть с разных расстояний так, что на сетчатке будет каждый раз несколько иная картинка (и так ее воспримет правое полушарие), однако в левом полушарии после преобразования Меллина будет все время один и тот же ответ: Дед-Мороз.

Говоря иначе, благодаря этому преобразованию (вот только как природа до него додумалась?) зрительный аппарат человека и высших животных приобретает способность к инвариантному восприятию, при котором и большой гриб, и маленький, и средний (понятно, одной и той же формы) выглядят обобщенным образом данного гриба.

Рис. 62.Благодаря преобразованию Маллина наш (и по крайней мере высших животных) зрительный аппарат воспринимает предметы инвариантно, то есть вещь опознается как «та самая», хотя проекции ее на сетчатке будут разной величины в зависимости от расстояния, на котором она находится. Эти результаты получены А.А. Невской в лаборатории В.Д. Глезера

Жизненный же опыт как раз и состоит в том, чтобы выучиться правильно оценивать варианты. Узнавать без ошибок, когда гриб видится маленьким потому, что размер его таков, а когда – потому, что он далеко. Скорее всего, в этой оценке играют роль текстуры, различаемые на поверхности предмета, а также соотношения предметов между собою. Бесспорно, вносит свой вклад и врожденный механизм определения дальности с помощью нейронов диспаратности (о них – чуть позже).

Взять в руки вазу и вертеть, чтобы увидеть со всех сторон... Неукротимая потребность эта заложена с детства, когда мы вертели игрушки, чтобы дать зрительному аппарату левого полушария возможность увидеть их в разных ракурсах и сформировать признаки, обеспечивающие инвариантность восприятия. Дело это долгое и трудное. Лишь к 13 годам левое полушарие ребенка демонстрирует такие характеристики опознавания, которые свойственны взрослому.

Но когда в левой нижневисочной коре, куда поступают сложные признаки формы изображений, сформировалась зрительная абстракция предмета, мы даже при кратковременном предъявлении опознаем объект, под каким бы углом он для нас ни находился: лошадь выглядит лошадью что сбоку, что спереди, что сзади.

Однако лошадь стоящая и лошадь бегущая – для зрительного аппарата абстрагирования уже разные образы. Они не инвариантны между собой. Точно так же не сливаются воедино зрительные абстракции «пятерня» и «кулак», «чайник для заварки» и «чайник для кипятка», хотя в сознании нашем они объединены словами «лошадь», «рука» и «чайник». Зрительные абстракции, как видим, дают пищу для абстракций более высокого ранга. И что все они находятся в одном и том же левом полушарии, да еще в височной области коры (которая, как известно, прямо связана с речью), выглядит уже не совпадением, а чем-то гораздо большим. Впрочем, это настолько серьезная тема, что ей отведена заключительная глава, так что подождем...

Читать дальше

![Вячеслав Демидов Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] обложка книги](/books/122443/vyacheslav-demidov-kak-my-vidim-to-chto-vidim-izdanie-3-e-pererab-i-dop-cover.webp)

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/388554/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe-thumb.webp)