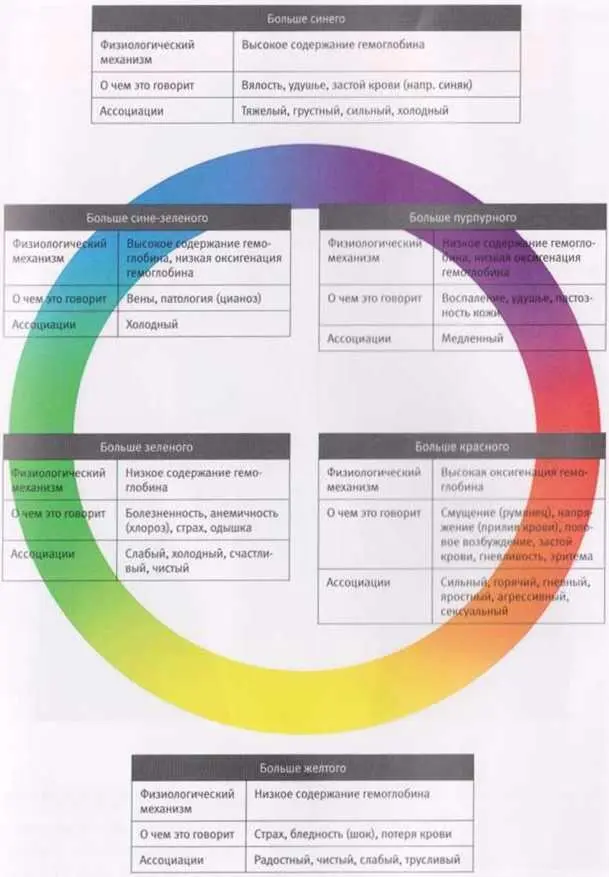

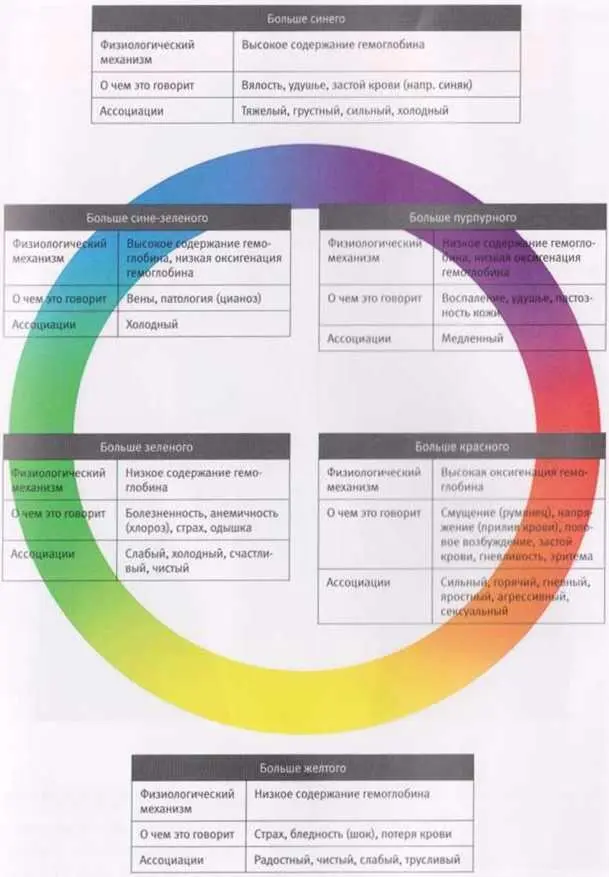

Рис. 7.

Цветовые изменения, которые претерпевает кожа в зависимости от параметров крови, информация, которую могут нести эти цвета, и распространенные ассоциации, связанные с ними.

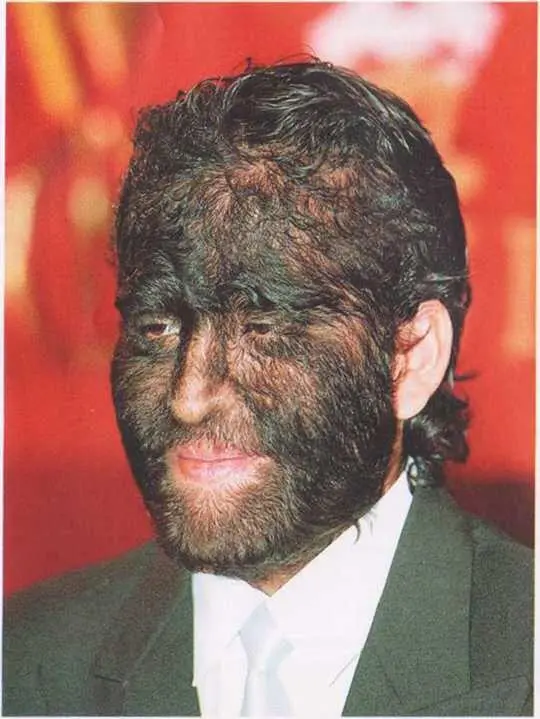

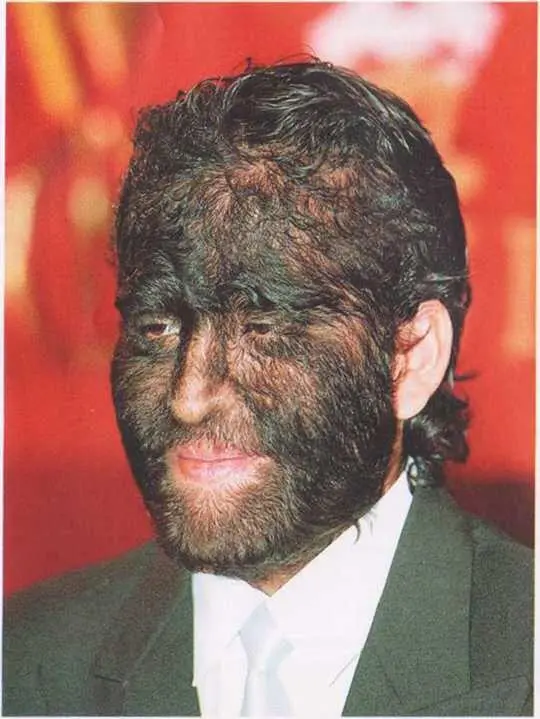

Рис. 8.

Гипертрихоз — патология, при которой волосы растут на тех участках кожи, которые в норме лишены растительности.

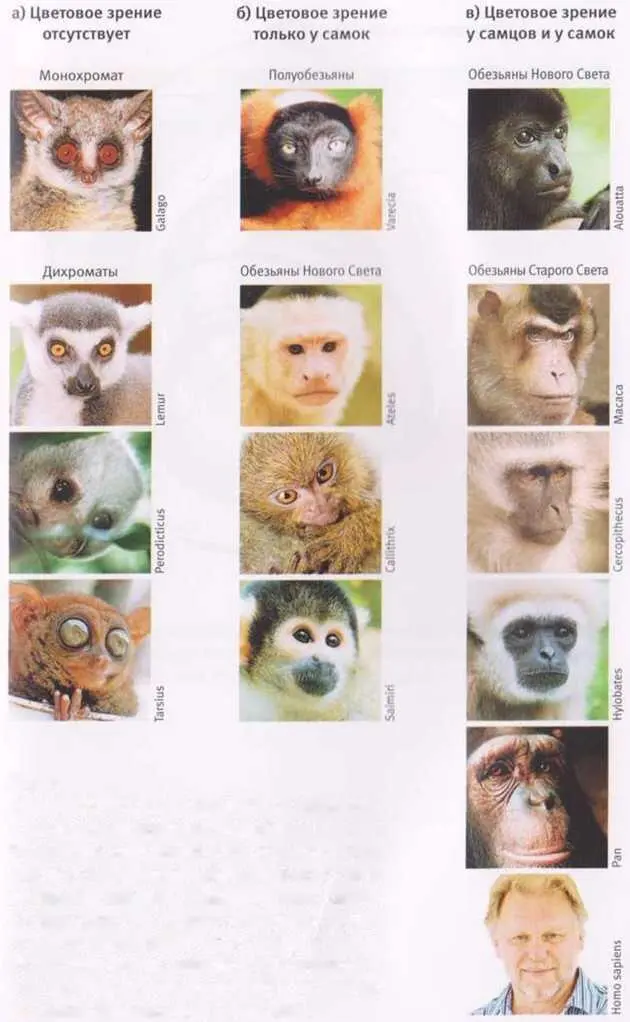

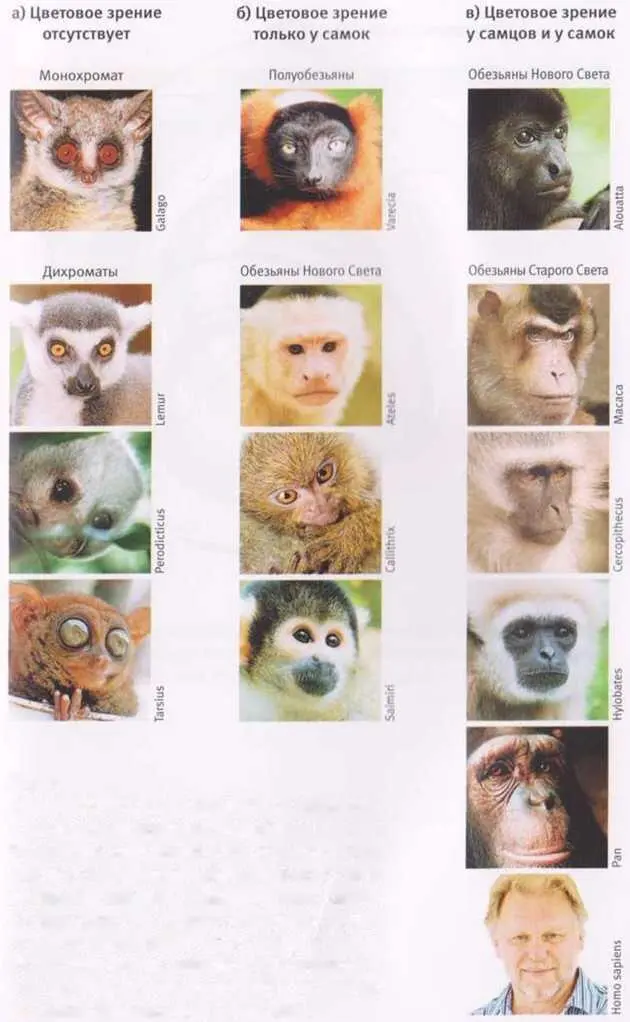

Рис. 9.

а) Представители приматов, не обладающих цветовым зрением, подобным нашему. Видно, что они полностью покрыты шерстью. б) У большинства обезьян Нового Света цветовым зрением обладают лишь самки, в) Среди обезьян Старого Света (и у нас) цветовым зрением обладают и самцы, и самки. На рисунке можно заметить, что представители последних двух групп, (б) и (в), имеют на голове безволосые участки кожи.

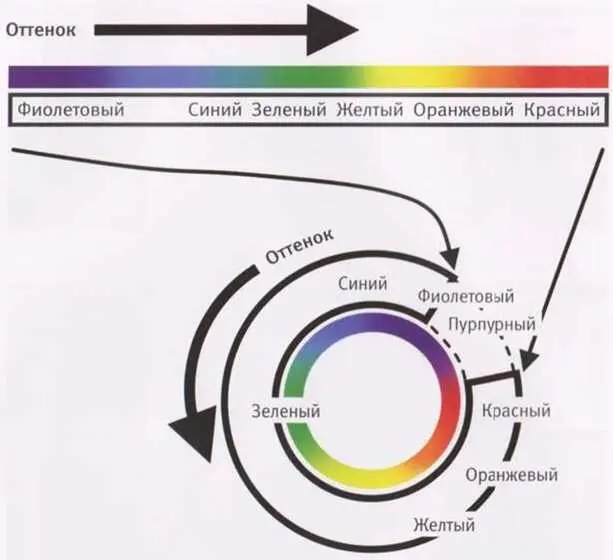

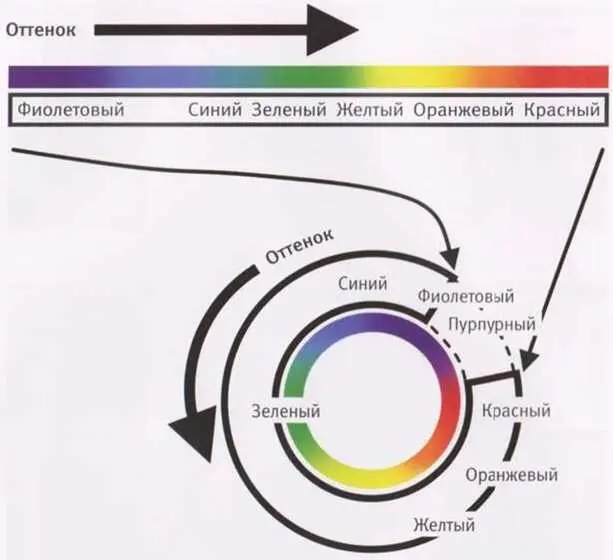

Рис. 10.

Радуга — не самый удачный способ изображения оттенков. На ней отсутствуют пурпурные тона, и она не отражает тот факт, что цветовые переходы образуют кольцо: красный плавно перетекает в фиолетовый через пурпурный.

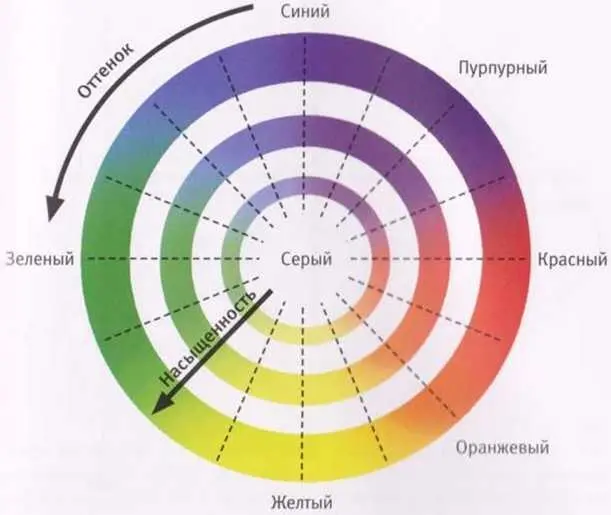

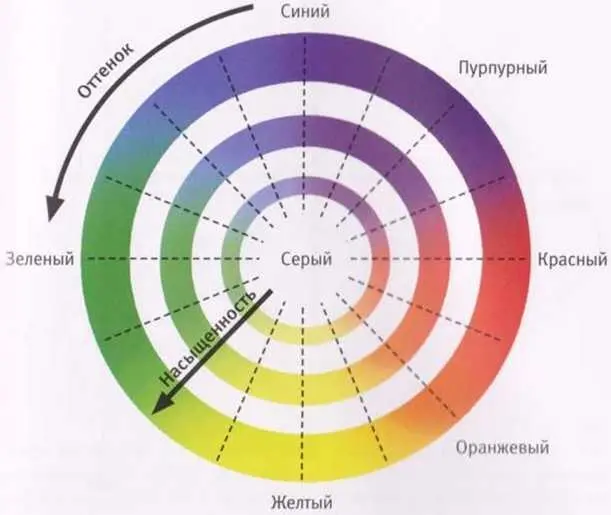

Рис. 11.

Оттенок и насыщенность (два цветовых измерения помимо яркости) вместе образуют плоский диск, где оттенок — координата на окружности, а насыщенность — расстояние от центра.

Рис. 12.

Этот плоский диск аналогичен тому, который мы видели на предыдущем рисунке, с той лишь разницей, что теперь он показывает не местоположение на окружности (оттенок) и не расстояние от центра (насыщенность). Вместо этого на нем изображены две координатные прямые: желто-синяя (вертикальная) и красно-зеленая (горизонтальная). Они иллюстрируют свойственный нашему цветовосприятию цветовой антагонизм: на противоположных сторонах круга находятся оттенки, которые воспринимаются нами как антиподы. Наш мозг ощущает переход от красного к зеленому благодаря сопоставлению сигналов, получаемых от колбочек, чувствительных к длинноволновому (i-колбочки) и средневолновому (М-колбочки) свету: чем выше активность L-колбочек по сравнению с M-колбочками, тем краснее видимый нами оттенок, а чем выше активность M-колбочек по сравнению с L-колбочками, тем больше мы видим зеленого. Что же касается различий на сине-желтой оси, то их мозг воспринимает, сопоставляя сигналы от колбочек, чувствительных к коротковолновому свету, то есть S-колбочек, и усредненным значением сигнала от колбочек двух других типов: чем выше активность S-колбочек по сравнению со всеми остальными, тем больше мы видим синего, а чем она меньше, тем больше мы видим желтого.

Рис. 13.

Без дополнительного типа колбочек, имеющегося у трихроматов (справа), большинству млекопитающих недостает одного из цветовых измерений: красно-зеленой оси координат. У них есть всего два измерения: яркость и единственное собственно цветовое измерение — ось, идущая от желтого к синему через серый.

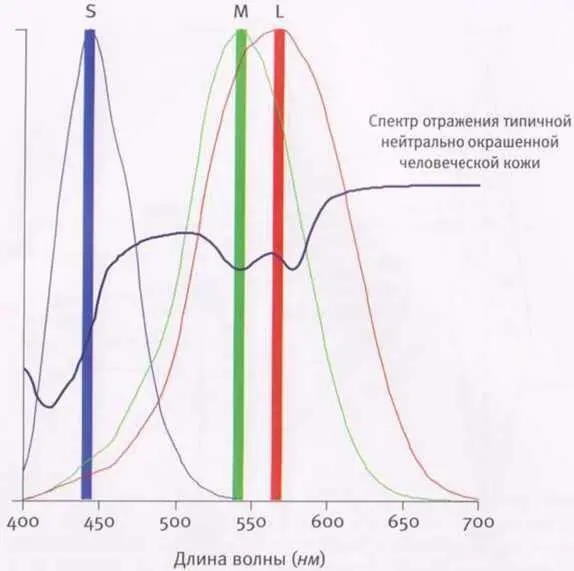

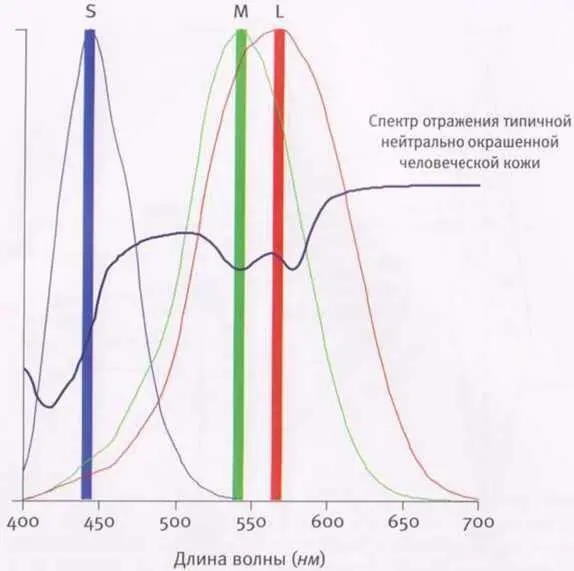

Рис. 14.

Чувствительность колбочек имеющихся у нас трех типов (S, М и L) к разным длинам волн. Можно видеть, что колбочки УМ и L обладают практически одинаковой чувствительностью (максимально возбудимы при длинах волн, равных соответственно 535 и 562 нм). Также показан типичный спектр отражения человеческой кожи. Его отличительной чертой является изгиб в виде буквы W, образуемый графиком на уровне, соответствующем приблизительно 550 нм. Обратите внимание на то, что левое нижнее колено и срединный пик этой W примерно совпадают со значениями максимально высокой чувствительности колбочек M и L, соответственно. Своей W-образной формой кривая обязана окисленному гемоглобину крови. Именно благодаря тому, что S- и L-колбочки наиболее чувствительны к этим, а не каким-то иным, длинам волн, мы способны с легкостью замечать даже незначительные изменения цвета кожи.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/156934/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-thumb.webp)