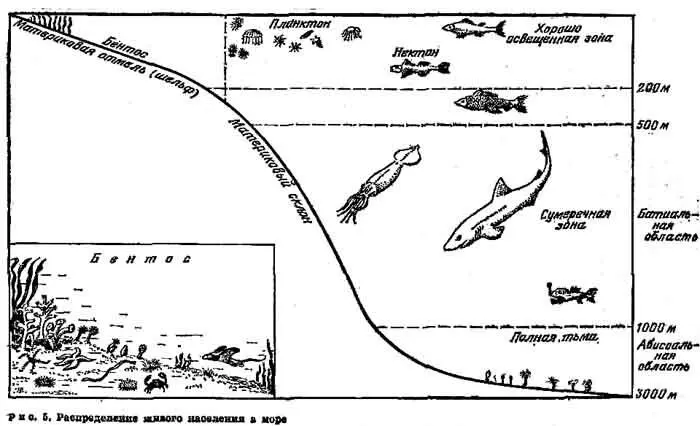

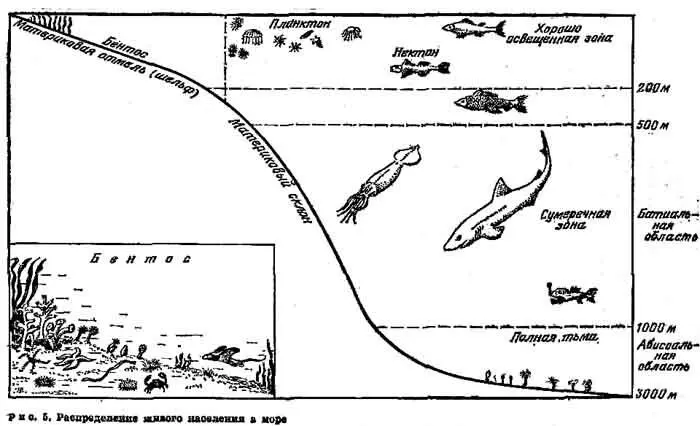

Свободноплавающие, взвешенные в воде мелкие организмы составляют планктон, который разделяется на фитопланктон, состоящий из растений, и зоопланктон — из мелких морских животных. Активно передвигающиеся в воде животные образуют нектон. Самые крупные животные нектона — это киты, дельфины, акулы. К нектону относятся и костистые рыбы, питающиеся обильным планктоном. Живые организмы, населяющие морское дно преимущественно в области сублиторальной зоны, составляют бентос, который разделяется на прикрепленный (водоросли, губки, кораллы) и подвижный (моллюски, ракообразные, иглокожие и др.). В абиссальной зоне темных глубин океана встречаются некоторые бактерии и несколько видов плесневых грибов. Животные этой зоны питаются за счет остатков организмов планктона, опускающихся из освещенной зоны. По современным данным, нет таких глубин, где не могла бы существовать жизнь. Даже в самой глубокой впадине — Марианской (глубина 11 022 м) — удалось обнаружить и сфотографировать ракообразных и других животных. Распределение населения в море представлено на рис. 5.

На поверхности континентов различные экологические системы не всегда четко разграничиваются, и часто одна из них накладывается на другую. Наиболее выразительно проявляется зональный — широтный характер распределения растительности. Эти зоны в принципе повторяются в горных системах, где от подошвы до горных вершин происходит изменение растительных поясов от теплолюбивых форм до хвойных лесов, альпийских лугов и вечных снегов. От общего широтного характера распределения растительности имеются многочисленные отклонения. Часто распределение растительности зависит от изменений климата, вызванных близостью теплых морских течений, от положения, высоты местности и других факторов. Размещение животных в общем связано с растительными зонами, но при этом наиболее широкие пространства обитания имеют птицы, совершающие сезонные массовые перелеты.

В результате трехвековой истории геологии можно утверждать, что нигде на нашей планете не встречены отложения, в которых жизнь отсутствовала бы, и нет таких даже косвенных данных, чтобы мы могли научно допустить ее отсутствие в данных геологических явлениях.

В. И. Вернадский

Древность жизни на нашей планете относится к числу весьма сложных проблем теории эволюции организмов и имеет непосредственное отношение к проблеме происхождения самой жизни.

Еще в 1861 г. один из выдающихся физиков XIX в. — англичанин В. Кельвин (Томсон) на основании теории теплопроводности подсчитал, что возраст Земли равен примерно 24 млн лет. По его мнению, за столь короткий промежуток времени не мог пройти процесс всей биологической эволюции путем естественного отбора. В. Кельвин выступил против теории Ч. Дарвина. Великий натуралист признавал, что расчеты физиков того времени относительно возраста Земли являлись серьезным препятствием для развития его эволюционных идей. Значительно позже, в связи с открытием радиоактивности и использованием этого явления для измерения геологического времени, оказалось, что расчеты В. Кельвина были несостоятельными, как и возражения его против принципов дарвинизма.

Данные радиологических методов резко увеличили длительность геологического времени, которое необходимо для полного проявления естественного отбора в процессе биологической эволюции. Оправдались слова Ж. Б. Ламарка, который еще в начале XIX в. писал: «Для природы время ничего не значит и никогда не представляет затруднений, она всегда его имеет в достаточном распоряжении, и для нее это средство не имеет границ, с помощью его она производит и самое великое, и самое малое».

Авторы различных гипотез о происхождении жизни на Земле допускали, что в течение огромного промежутка времени планета была безжизненной и на ее поверхности происходил медленный абиогенный синтез органических соединений, который привел к формированию живого вещества. Еще в 1924 г. в своей первой публикации, посвященной проблеме происхождения жизни, академик А. И. Опарин писал о длительном существовании безжизненной Земли, возникшей из раскаленного газа солнечного состава. В 1963 г. он повторил свой тезис, сказав, что тогда ей были свойственны лишь неорганические формы движения материи. При этом все совершавшиеся на ее поверхности явления всецело определялись законами физики и химии.

Читать дальше