Анализ рассмотренных типов наступательного оружия позволяет сделать некоторые выводы.

Мечи и кинжалы отдела I (типы I-III) появляются в степях Южного Урала только в конце VI - начале V вв. до н.э. в сложившемся виде. Это дает основание сделать вывод о том, что эволюция рассматриваемого оружия проходила вне исследуемого региона. Распространение мечей и кинжалов типов I-III следует связывать с освоением степной зоны Южного Урала носителями культуры кочевников с VI в. до н.э.

Мечи и кинжалы прохоровского времени распадаются на две хронологические группы - IV - рубежа IV-III вв. до н.э. и III-II вв. до н.э. Если для первой хронологической группы характерны мечи подтипа А типа III отдела I и типов I-III отдела II, то для второй только подтипа А типа III отдела II.

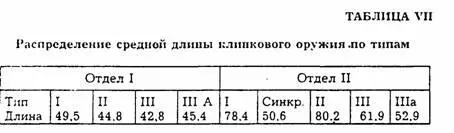

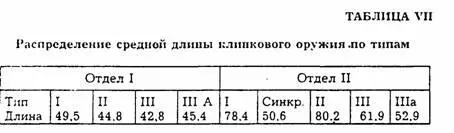

Любопытную картину, характеризующую развитие военного дела номадов региона, на примере клинкового оружия дают средние длины мечей. Так, например, средняя длина экземпляров I отдела колеблется между 40 и 50 см (см. табл. VII). Короткие мечи этого времени, по существу, являются колящим оружием, ориентированным на ближний бой. Синкретические образцы несколько увеличиваются в размерах, демонстрируя переход к массивным клинкам IV в. до н.э., средняя длина которых достигает 80 см. К концу IV - началу III в. до н.э. роль длинных мечей снижается, что хорошо показывает тип III. В последующее время, несмотря на то, что среди меченосцев все еще велик процент (27.5 «ус) воинов, оперирующих этим оружием с коня, все же происходит возвращение к старым размерам. Средняя длина клинка III-II вв. до н.э. равнялась 52.9 см, что свидетельствует о том, что позднепрохоровское воинство могло эффективно использовать короткий меч только в самой ближней схватке.

Как справедливо было замечено еще К.Ф.Смирновым, экземпляры типов I-XII отдела II являются местным, южноуральским изобретением, а попытки исследователей найти им конкретные прототипы в оружии предшествующего времени не стоят тех усилий, которые на это затрачиваются. Исходной формой раннепрохоровского меча в принципе могла стать любая из разновидностей акинаков с узким бабочковидным перекрестьем. В данном случае важен другой факт: мечи типа I-III почти не известны к западу от Волги, где развитие клинкового оружия продолжает местные традиции.

Появление рассматриваемых типов мечей и кинжалов стало настоящим революционным переворотом в военном деле ранних кочевников региона. Основным моментом, на который, прежде всего, следует обратить внимание, явилось увеличение тактического диапазона прохоровского меча. Широкое лезвие позволяло эффективно оперировать против хорошо защищенного противника, а длинный клинок значительно расширял радиус действия, позволяя рубить как конника, так и пехотинца.

'Южноуральские материалы также демонстрируют появление такой формы навершия, как Г-образное, которое могло развиться как от прямого, так и серповидного. Довольно высокий процент мечей и кинжалов с Г-образными навершиями заставляет думать, что первоначальная их форма была именно такой. Ссылка на плохую сохранность будет неубедительной, поскольку есть случаи, когда подобные образцы встречены в комплексе вместе с мечами с серповидными навершиями.

После оттока основной массы кочевников с территории региона, когда часть их оказалась в лесостепи, позднепрохоровские клинки, частично сохраняя значительные размеры, несколько изменили свою конфигурацию - приняв вид вытянутого треугольника, утратив параллельность и массивность лезвий. Это позволяет предположить, что мечи и кинжалы III-II вв. до н. э. меняют свою рубящую направленность, оставаясь преимущественно оружием колющего назначения.

Нельзя не вернуться к проблеме длинных мечей у кочевников рассматриваемого региона. Появившись еще в V в. до н.э… они все же остаются единичными находками, приобретая массовый характер лишь с IV в. до н.э. К.Ф.Смирнов, констатируя преимущество длинных сарматских мечей по сравнению со скифскими акинаками, несколько преувеличил их значение в процессе завоевания Скифии, тем более, как полагает С.В.Полин, последняя вовсе не была завоевана, а заселена сарматами без особого сопротивления поздних скифов [Полин, 1989. С.16]. Однако Е.В.Черненко, не совсем корректно подойдя к вопросу о соотношении длинных мечей скифов и сарматов, выразил сомнение в количественном превосходстве этой категории оружия у восточных кочевников [Черненко, 1971. С.36].

Читать дальше