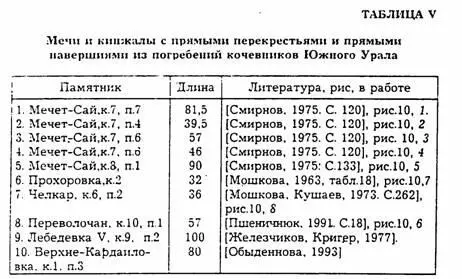

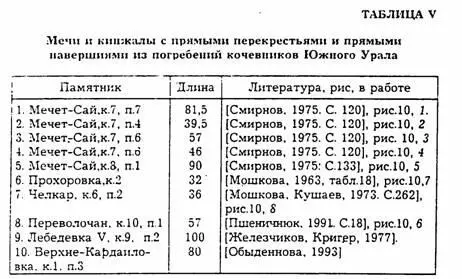

Рассматриваемая серия оружия какое-то время сосуществовала с мечами типов I и II. с одной стороны, и мечами классического прохоровского облика - с другой. Несмотря на сложившееся перекрестье, мечи типа III все же сохраняют архаичную форму прямого брусковидного навершия. хотя новое, серповидное, было создано еще до появления мечей этого типа (например, Бесоба. курган 1). Таким образом, являющимся связующим эволюционным звеном между мечами IV и III-II вв. до н.э. в отношении перекрестья мечи рассматриваемого типа не могли выработать серповидное навершие и стали тупиковой ветвыо развития прохоровского клинкового оружия.

Мечи и. кинжалы типа III недолго бытовали в арсенале ранних кочевников региона. Причина их непопулярности, очевидно, заключалась в неудобной форме навершия. При фехтовании, особенно в вертикальной плоскости, с коня, один из концов навершия упирался в запястье и создавал серьезное неудобство. Поиски выхода из этого положения начались еще в V в. до н.э. и продолжались в течение одного столетия, когда навершие стало серповидным, а перекрестье из тупоугольного и дуговидного стало прямым.

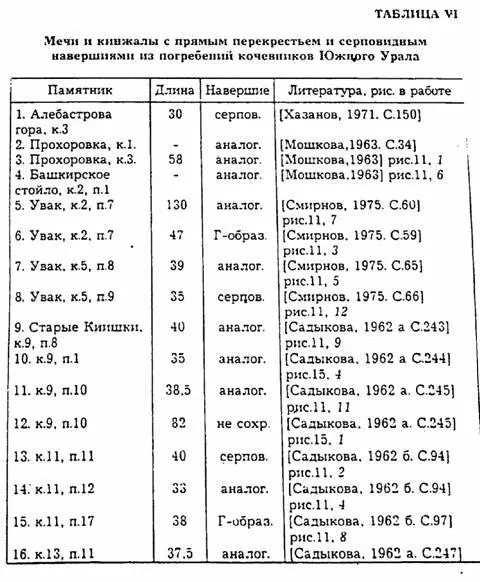

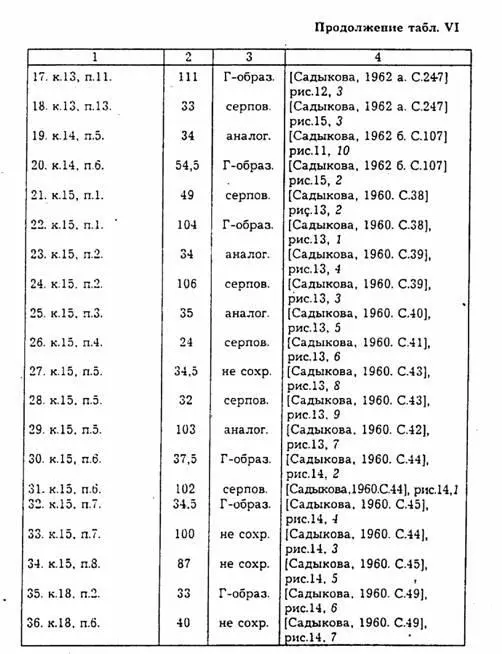

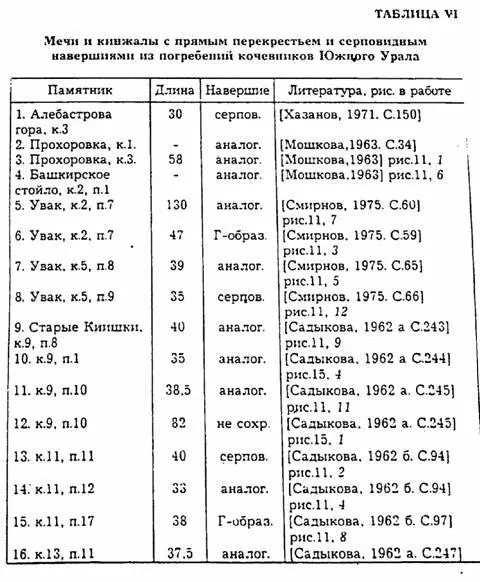

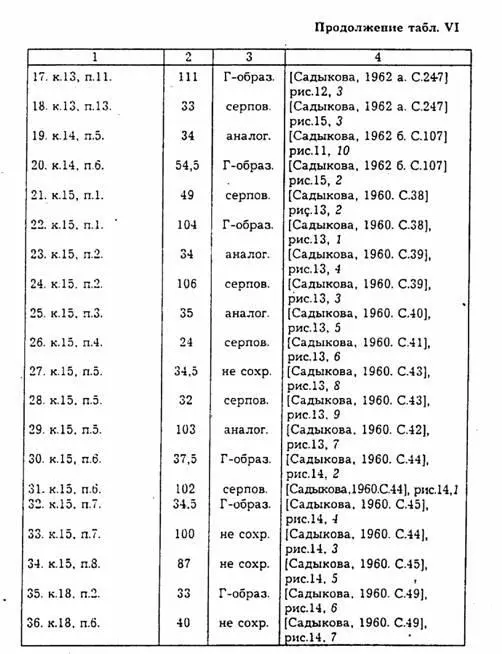

Тип III. Подтип А. Мечи и кинжалы с прямым перекрестьем и серповидным навершием (собственно прохоровский тип).

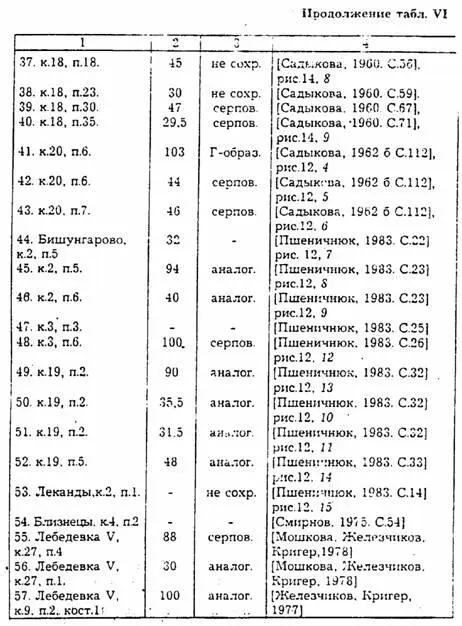

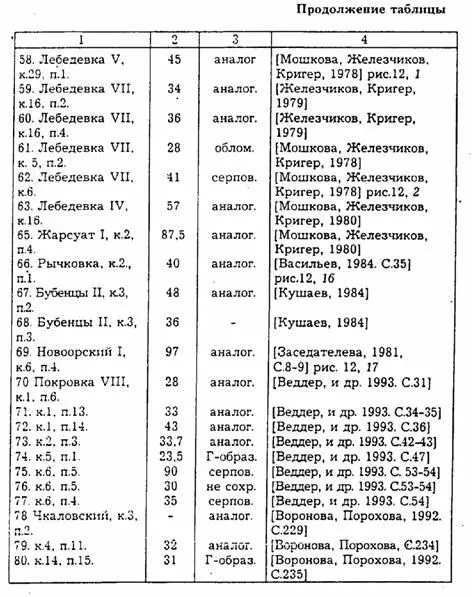

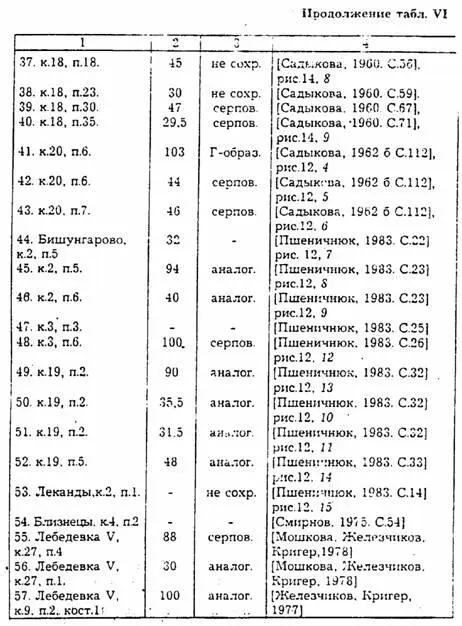

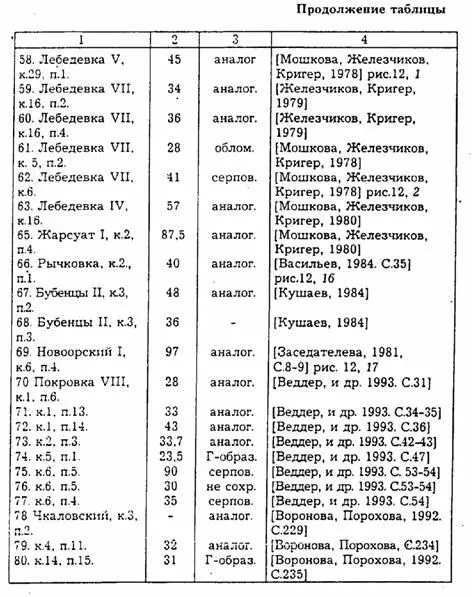

Это наиболее многочисленная серия наступательного оружия. В нашем распоряжении имеется 80 экземпляров (табл-VI). Почти все они тождественны, лишь иногда вместо серповидного навершия встречается рожковидное, являющееся дериватом первого, и Г-образное. На некоторых клинках хорошо фиксируются долы, а на рукоятях следы обмотки. Появление мечей и кинжалов подтипа А относится, безусловно, еще к IV в. до н.э. Так датируется кинжал из кургана 3 могильника Алебастрова гора [Смирнов, 1961. С.27]. Массовое же появление мечей и кинжалов рассматриваемого типа относится к III-II вв. до н.э. Почти все экземпляры за исключением тех, которые происходят из Прохоровки, датируются именно этим временем.

Мечи и кинжалы данного типа являются самой массовой группой прохоровского клинкового оружия. Нельзя не отметить того факта, что подавляющая их часть происходит из Башкирии и датируется III-II вв. до н.э. Это связано с тем, что к тому времени основная масса номадов уже покинула регион, а оравшаяся их часть продвинулась глубоко в лесостепь. Миграция кочевников в Демско-Бельское междуречье, вероятно, повлияла на изменение военной тактики, поскольку, расположившись на кромке леса и лесостепи, они вступили в непосредственное соприкосновение с немногочисленным населением финно-пермского круга. Археологически это подтверждается исчезновением защитного доспеха, копий, но в то же время резким увеличением удельного веса воинских комплексов с мечами и кинжалами на фоне общего количества погребений в Старых Киишках и Бишунгарово.

Тип IV. В него включены экземпляры, не составляющие устойчивые серии.

Два меча длиной 70 и около 105 см происходят из могильников Муракаево и Калмыково (курган 4, погребение 3 и курган 1, погребение 1) [Мажитов, Пшеничнюк. 1977. С.58-59; Мошкова. 1963. табл.19]. Оба экземпляра объединяет одна - навершием у них служили круглые бронзовые бляшки. Этот признак, как известно, более характерен для позднесарматского оружия (рис.15, 5,8.). Кстати, если автором раскопок кургана 4 в Муракаево Н.А.Мажитовым верно передана форма меча, то в этом случае мы имеем дело с древнейшим экземпляром и прототипом мечей позднесарматского типа на Южном Урале.

Муракаевский экземпляр вполне справедливо датирован авторами статьи IV в. до н.э. по найденным в том же комплексе мечу типа I отдела II и наконечникам стрел. Меч из Калмыково М.Г.Мошкова отнесла к группе III-II вв. до н.э., хотя А.С.Скрипкин склонен к его омоложению [Скрипкин. 1990. С.129].

Интересны два меча из могильника Старые Киишки. Первый, длиной более 80 см из погребения 3 кургана 20 уже рассматривался в литературе (рис.15, 6). М.Г.Мошкова связывает его с кельтскими мечами эпохи среднего латена [Мошкова, 1963. С.36]. На наш взгляд, описываемый экземпляр обнаруживает сходство с ксифосом - мечом греческого гоплита, распространенного не только в Греции, но встречающимся и в Причерноморье [Сокольский, 1954. С. 136]. Одна находка подобного рода известна нам и в Бактрии (Халчаян) [Пугаченкова, 1966. С.56].

Читать дальше