Речь – это способ объективировать (формировать и формулировать) мысли посредством изучаемого естественного языка. Поэтому речевую компетентность можно определить как способность учащегося объективировать мысли посредством изучаемого естественного языка. Но этого мало. Речь служит людям для общения, общение – процесс двусторонний, для успешности которого субъекту общения необходимо не только формулировать свои мысли, но и воспринимать мысли других субъектов общения, также сформулированные посредством языка и выраженные речью. В приведенном выше определении эта, вторая, сторона не отражена. Поэтому сформулируем новое определение: речевая компетентность – это способность учащегося порождать (формировать и формулировать) и воспринимать мысли на изучаемом естественном языке или, другими словами, способность выполнять речевые действия. Причем эти действия могут быть как внешне активными (говорение, письмо), так и внешнепассивными (чтение, слушание), но внутренняя активность субъекта речевой деятельности всегда имеет место. Для приобретения способности выполнять речевые действия учащемуся необходимо уметь использовать сведения о правилах речеобразования, о правилах функционирования единиц языка в речи, обладать определенными умениями и навыками в видах речевой деятельности, знать социально-обусловленные нормы, определяющие приемлемые формы и допустимое содержание речи. Совокупность этих сведений и умений на нашей схеме на рис. 14 зафиксирована, во-первых, в виде умений реализовать коммуникативные намерения в типичных коммуникативных ситуациях и в определенном круге актуальных для учащегося тем (интенции, ситуации, темы); во-вторых, в речевых умениях, то есть в умениях и навыках в видах речевой деятельности. Эта совокупность сведений и умений и составляет речевую компетенцию .

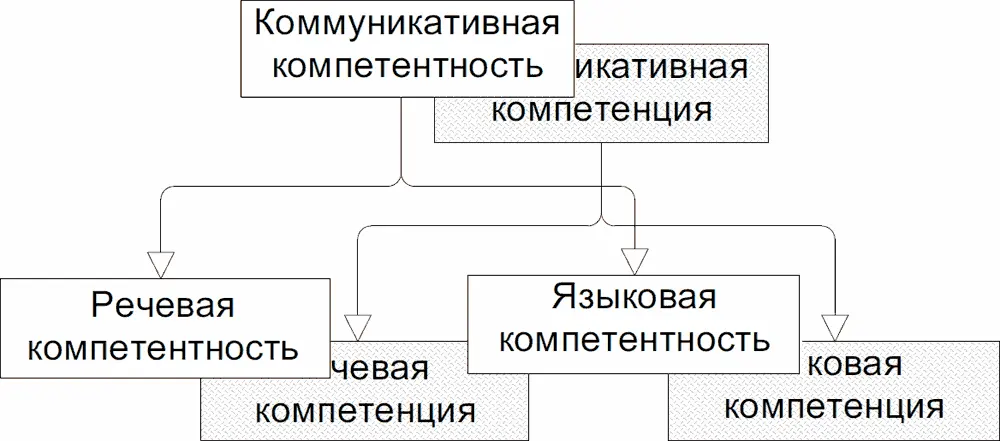

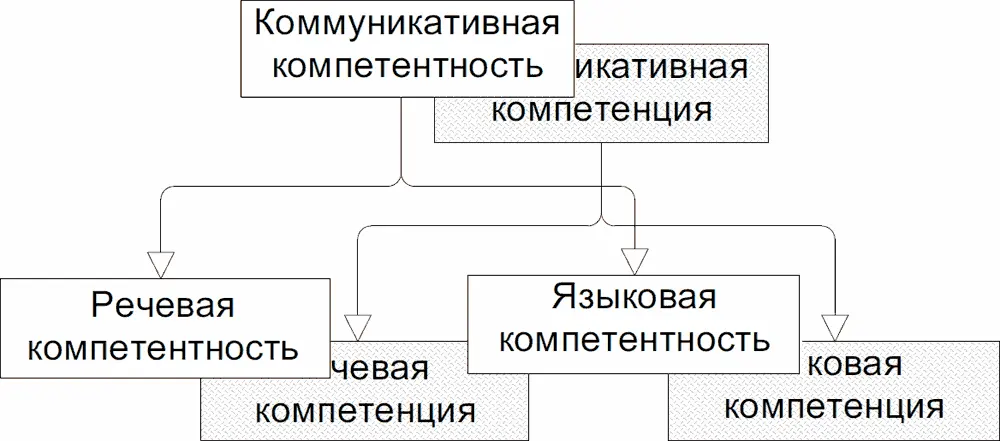

Рис. 15. Изоморфизм структур отношений между понятиями коммуникативной, речевой и языковой (лингвистической) компетентности и компетенции

Коммуникативная компетентность – следующая «ступень» в нашем построении – это способность учащегося осуществлять речевую деятельность. Для этого учащемуся необходимо уметь использовать язык, применяя на практике социальные, национально-культурные правила, оценки и ценности, которые определяют приемлемую форму и допустимое содержание речи, уметь реализовать свои коммуникативные намерения в типичных коммуникативных ситуациях в рамках актуальных для себя тем. Совокупность необходимых для этого сведений и умений, представляющая собой диалектическое единство языковой и речевой компетенций, и составляет коммуникативную компетенцию .

Итак, мы описали систему понятий, в которой все встает на свои места. Компетентностью именуется свойство личности учащегося, компетенцией – круг вопросов, в котором учащийся «обладает познаниями, опытом».

Результаты нашего анализа сведены в табл. 2, а структура отношений между компетентностями и компетенциями представлена на рис. 15.

Поскольку в настоящее время единственным нормативным документом в области терминологии методики преподавания русского языка как иностранного является словарь Б. А. Глухова и А. Н. Щукина (1993) [23], сопоставим результаты нашего анализа с приведенными там определениями. Сопоставление необходимо производить с учетом того, что, в отличие от авторов словаря, мы разграничиваем понятия „ компетенции “ и „ компетентности “.

Языковую компетенцию авторы словаря определяют как «владение системой сведений об изучаемом языке по его уровням: фонетика, лексика, состав слова и словообразование, морфология, синтаксис простого и сложного предложения, основы стилистики текста». При этом пояснено, что «учащийся обладает языковой компетенцией, если он имеет представление о системе изучаемого языка и может пользоваться этой системой на практике» (Глухов, Щукин, 1993, с. 348). Отметим, что, во-первых, в пояснении можно выделить две части: «имеет представление…» и «может пользоваться…»; во-вторых, «может пользоваться…» в собственно определение не входит. Если трактовать приведенное в словаре пояснение в наших терминах, то за словами «имеет представление…» можно усмотреть содержание компетентности (круг вопросов, которыми учащийся должен владеть), а за словами «может пользоваться…» – собственно компетентность (способность учащегося). Если понимать возможность пользоваться системой знаний о языке на практике по Н. Хомскому, то из определения и пояснения, данных в словаре, с очевидностью следуют наши определения (табл. 2).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу