В теории систем выявлена закономерность целеобразования в сложных целеустремленных системах [9](к которым относят педагогические системы), состоящая в возможности (и необходимости) «сведения задачи формулирования обобщающей (общей, глобальной) цели к задаче ее структуризации» (Волкова, Денисов, 1997, с. 68; Волкова, 1999, с. 69). При структуризации (декомпозиции) целей образуются иерархически упорядоченные системы частных целей, наиболее распространенным и наглядным способом представления которых являются древовидные иерархические структуры. Поэтому мы приходим к понятию иерархической структуры ( системы ) целей , которое также относим к базисным понятиям.

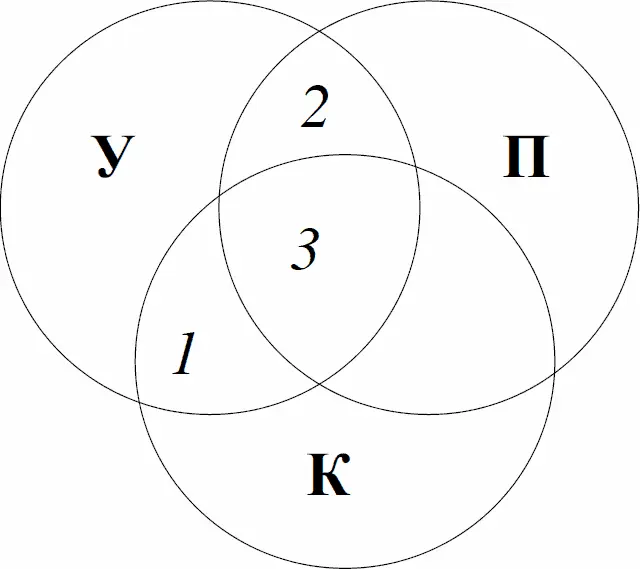

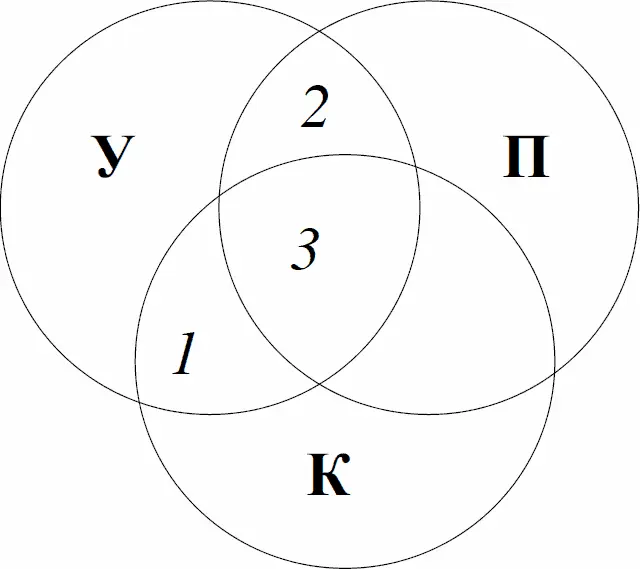

Люди мыслят моделями. Поэтому более полное раскрытие категории педагогическая система происходит в моделях различной степени детализации. Согласно простейшей модели, которую мы уже использовали выше, педагогическая система есть система взаимодействия трех элементов (рис. 4): учащегося (У), преподавателя (П) и культурного слоя (К), представляющего собой обобщенное содержание образования и включающего «материальные объекты (продукты человеческой деятельности, средства деятельности) и идеальные объекты (духовные ценности, методологические ресурсы обеспечения деятельности, знания, мировоззренческие установки, нормы и т. д.)» (Коротков, 1999, с. 210). Эта модель наглядно показывает систему основных функций образования: функцию самообразования ( 1 ); функцию воспитания ( 2 ); функцию обучения ( 3 ). Выше мы уже отмечали необходимость при определенных условиях, в частности при обучении иностранных студентов, учитывать в модели системы и влияние внешней среды .

Рис. 4. Простейшая модель педагогической системы

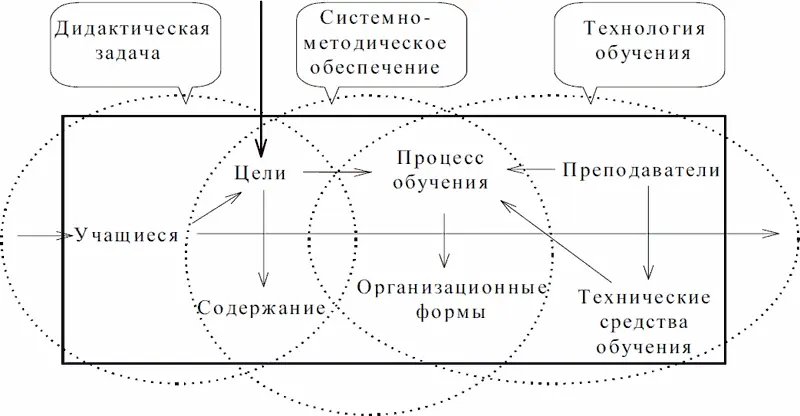

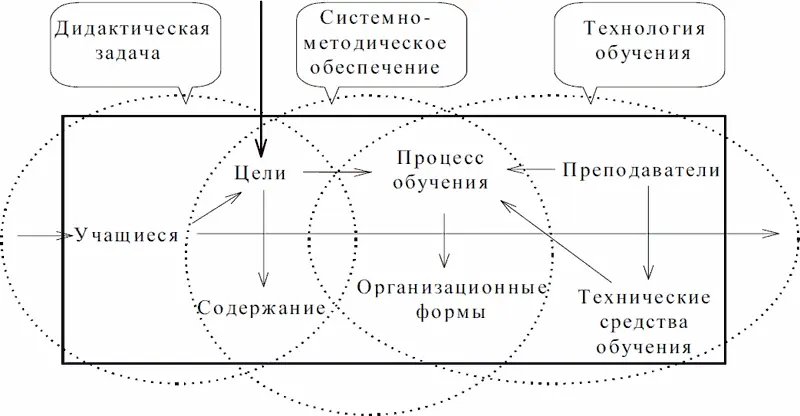

Основные элементы педагогической системы могут быть выделены иначе, и тогда образовательный процесс рассматривают как взаимодействие дидактической задачи, технологии обучения и системно-методического обеспечения (рис. 5). Эти три элемента также являются категориями дидактики, однако их тоже не всегда достаточно для продуктивного анализа.

Классическим считается определение педагогической системы как множества взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, подчиненных целям образования людей (Н. В. Кузьмина). Структурные элементы составляют основные базовые характеристики педагогических систем, а именно: цель, преподаватель, учебная информация (содержание образования), средства педагогической коммуникации, учащийся . К функциональным элементам относят проектировочную, конструктивную, коммуникативную, организаторскую и гностическую функции (Методы…, 1980, с. 10).

Похожую структуру имеет более детализированная и «схематизированная», чем приведенные выше, модель педагогической системы, описанная В. П. Беспалько (1977; Беспалько, Татур, 1989). Она представлена с некоторыми изменениями на рис. 5. Согласно этой модели в педагогической системе выделяют следующие структурные элементы [10]: учащиеся, преподаватели, цели и содержание обучения, процесс обучения и организационные формы обучения, технические средства обучения . Все эти понятия мы относим к базисным понятиям дидактики.

Рис. 5. Модель педагогической системы

Третья из названных выше основных категорий – процесс обучения . Как известно, в процессе обучения выделяют два неразрывно связанных процесса, две деятельности – деятельность учения и деятельность преподавания , которые в самом общем виде и составляют структуру процесса обучения.

Существуют более детальные модели. Например, процесс обучения трактуют как процесс управления (Якунин, 1986, 1998; Педагогика…, 1998). Основные функции процесса управления – планирование, организация, мотивация, контроль, коррекция (Мескон, Альберт, Хедоури) – находят отражение и в педагогических моделях структуры процесса обучения. Например, на рис. 6 и 7 представлены статическая и динамическая модели (схемы) процесса обучения по И. Я. Лернеру (Дидактика…, 1982; Теоретические…, 1983), в которых отчетливо прослеживаются функции процесса управления.

Составными элементами процесса обучения по Ю. К. Бабанскому (Педагогика, 1983) являются целевой, стимулирующе-мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, контрольно-регулировочный, оценочно-результативный элементы. Эффективное управление процессом обучения возможно при выполнении определенных функций: 1) формулирование целей обучения; 2) установление исходного уровня (состояния) управляемого процесса; 3) разработка программы действий, предусматривающей основные переходные состояния процесса обучения; 4) получение по определенным параметрам информации о состоянии процесса обучения (обратная связь); 5) переработка информации, полученной по каналу обратной связи, выработка и внесение в учебный процесс корректирующих воздействий (Педагогика…, 1998, с. 63). Названные функции также явно коррелируют с основными функциями процесса управления.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу