С точки зрения философии, НКМ дается определение «целостного образа предмета научного познания с его главными системными и структурными характеристиками, формирующегося посредством фундаментальных понятий, представлений и принципов науки на каждом этапе ее исторического развития» [Новая философская энциклопедия, http://www.iph.ras.ru/ elib/2017.html].

Соглашаясь с представленной формулировкой, мы все же хотели бы дополнить ее тем, что формирование НКМ, безусловно, базируется на фундаментальных образах деятельности, но при непосредственном участии обыденного (а также мифологического и художественного) сознания через ассимиляцию результатов познания, которые получены во всех сферах человеческой деятельности.

Подчеркнем, что ОКМ является для нас образом этноязыкового сознания, целостной системой представлений о закономерностях и свойствах мира, моделью интегрального знания о всех элементах системы наивных и обывательских представлений социума об окружающей действительности, возникающего посредством чувственного отражения этой действительности.

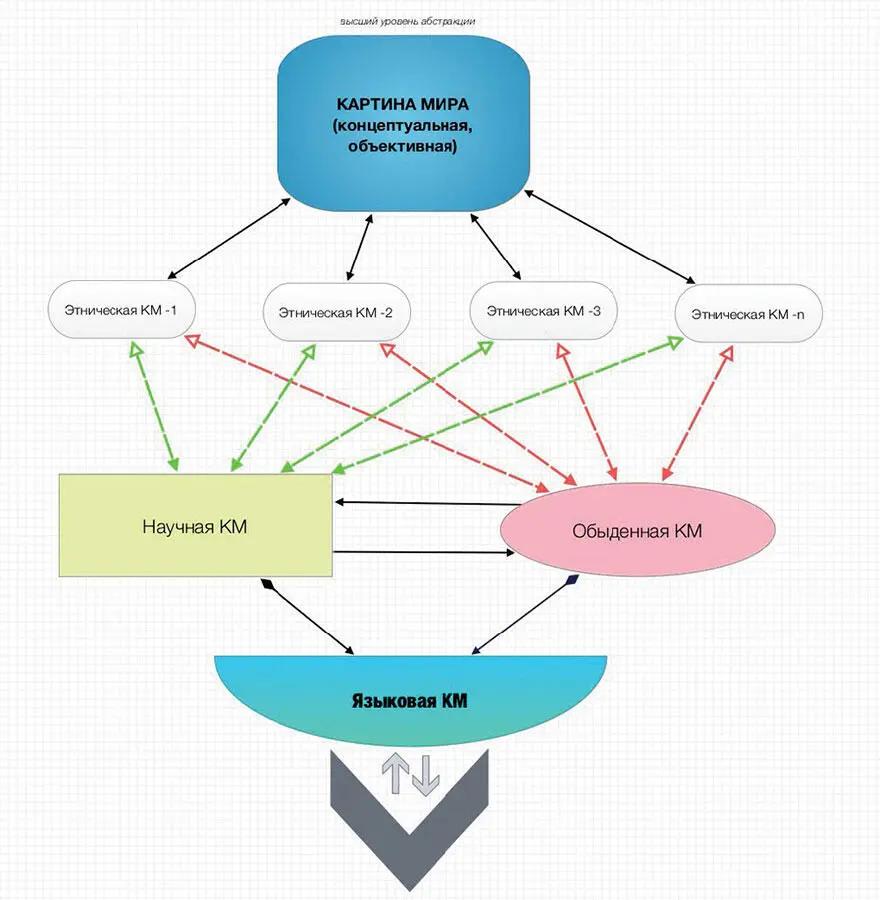

Так, прослеживается четкая связь НКМ и ОКМ, базирующаяся на том, что научное познание как таковое неотделимо от обыденного (наивного) восприятия действительности и не может существовать автономно, т. к. любое научное познание зарождается и «пускает корни» именно в глубинах познания обыденного как непосредственной основы человеческого мышления. Из несформулированной наивной картины мира вырастает эксплицитная научная картина. Это происходит благодаря спецификации и уточнениям тех же языковых моделей, являющихся источником имплицитной наивной картины мира [Солончак, Песина, 2014, с. 150]. Иными словами, можно утверждать, что основные различия НКМ и ОКМ прослеживаются в характере отражения действительности, т. е. ОКМ отражает обыденные, обиходные представления о мире, в то время как НКМ заключает в себе представления о мире, сформированные наукой через систему специальных понятий. Однако данный факт никак не мешает сближению обозначенных картин мира на современном этапе развития цивилизации; более того, подобному сближению способствуют такие экстралингвистические факторы как глобализация во всех ее проявлениях, использование новых коммуникационных и информационных технологий, а также связанные с этим интеграционные процессы; и, что самое главное для нашего исследования, влияние средств массовой информации на процесс популяризации НКМ. Тем не менее, такое сближение не представляет собой полного слияния, так как научная и обыденная картины мира в центральных областях образуют вполне жесткие отчетливо различные формально-языковые и концептуальные ядра [Солончак, Песина, 2014, с. 150].

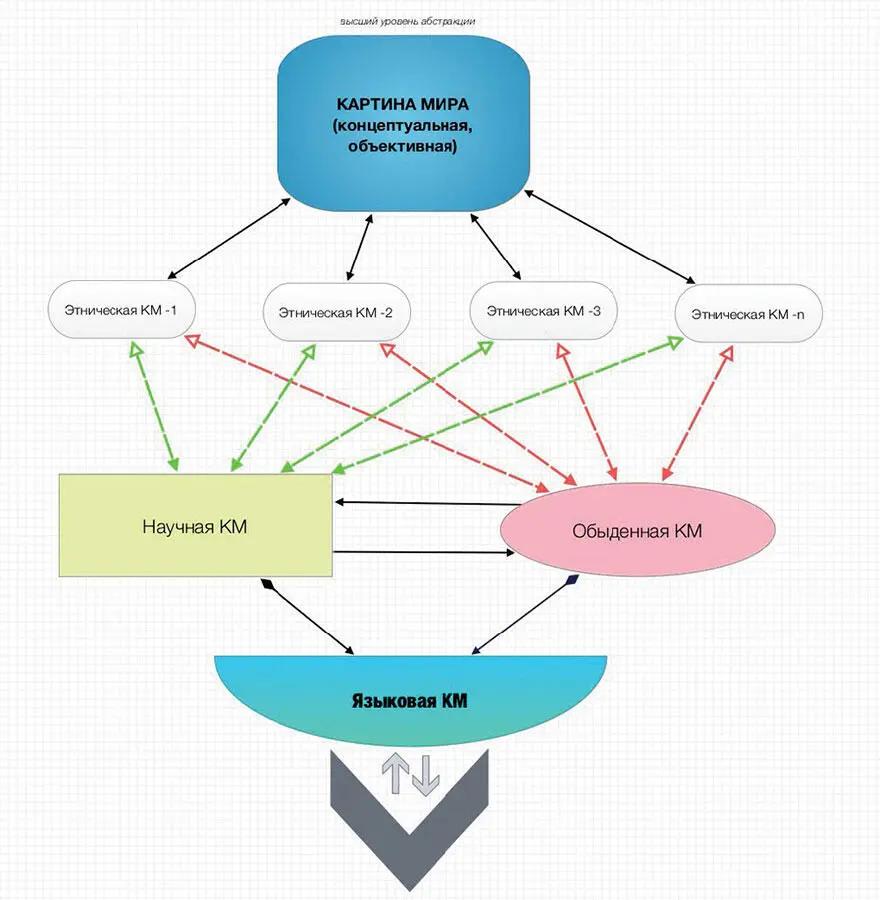

Схема 1

Итак, руководствуясь рассмотренными выше параметрами сближения и разграничения НКМ и ОКМ, а также рядом обозначенных нами базовых функций картин мира, мы можем утверждать, что ЯКМявляется исторически сформировавшейся в сознании определенного этноязыкового социума и отраженной в языке совокупностью обыденных (наивных) и научных представлений о внутреннем и внешнем мире индивида, формирующей уникальное ценностно-смысловое пространство, необходимое для адекватного восприятия, категоризации и концептуализации окружающей действительности.

Представленная схема убедительно доказывает важность и перспективность использования когнитивного подхода к изучению проблем языка, являющего средством доступа непосредственно к человеческому разуму. Обязательный учет когнитивной составляющей в лингвистике подчеркивает Е. С. Кубрякова, указывая на то, что он способствует доступу к многочисленным процессам и явлениям, которые возможно наблюдать только потому, что они «пропущены» через языковые формы и благодаря этому обладают объективным характером» [Кубрякова, 2004, с. 362].

Обозначив основные функции ЯКМ и характер ее взаимодействия с другими производными картины мира, мы можем утверждать, что паремиологическая картина мира (ПКМ) должна обладать тем же набором базовых характеристик (адаптации/защиты, фиксации и хранения знаний, этничности, ценностной доминанты). При этом данная картина мира явно выделяется и присущими только ей характеристиками, выявление которых необходимо для реализации задач нашего исследования.

Читать дальше