Отдельные оценки и высказывания, встречающиеся в его рецензиях и полемических статьях, могут показаться излишне эмоциональными и прямолинейными. Вполне вероятно, что с течением времени они утратили свою остроту и актуальность, изменились подходы и методология исследований. Однако они остаются живыми, бесценными свидетельствами истории науки, яркими примерами распространенных в советское время исследовательских подходов. Сохранив дух времени, они не утратили научной ценности самого исследования (например, в случае подробного анализа публикаций о Парижской коммуне).

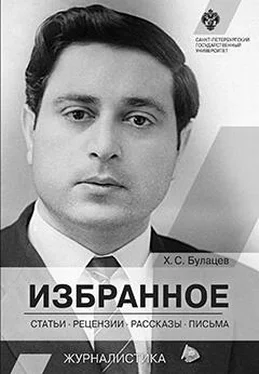

Особый интерес в книге представляют работы о Гиго Дзасохове. Не будет преувеличением сказать, что Х. С. Булацев открыл русскому читателю имя этого талантливого осетинского публициста, литературного критика, педагога и просветителя, посвятив ему кандидатскую диссертацию и многие другие работы, в том числе монографию «Гиго Дзасохов – публицист-революционер» (1982). В настоящую книгу включены как научные статьи о творчестве Дзасохова, так и многострадальная история с изданием книги о нем, отраженная в переписке Х. С. Булацева с Х. С. Черджиевым.

Читая сейчас, на исходе второго десятилетия XXI в., написанное Хазби Сергеевичнм почти 50 лет тому назад, в условиях другой идеологической эпохи, с другими общественными ценностями, невольно задумываешься: а насколько это может быть интересно современному читателю, живущему в новой системе координат, с иными идеалами и системой приоритетов? Людям моего поколения, получившим образование в советское время, пережившим несколько общественных формаций, ставшим свидетелями произошедших перемен и пытающимся осмыслить все случившееся со страной и с нами, – это близко и понятно как история нашей жизни. Для современного же поколения книга явится своего рода хрестоматией к изучению минувшего времени и его проявления в судьбе одного человека.

Ушли в прошлое идейные баталии XX в., отражением которых является эта книга, но поиски истины в науке, социальном устройстве жизни продолжают сохранять свою актуальность. И в этом смысле сборник избранных произведений доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории журналистики Санкт-Петербургского (Ленинградского) государственного университета Хазби Сергеевича Булацева – мудрого, честного и бескомпромиссного представителя советского поколения – является свидетельством яркой и содержательной жизни ушедшей великой эпохи.

Л. П. Громова, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой истории журналистики СПбГУ с 2010 г., Почетный работник ВПО РФ

Из истории провинциальной печати

(«Камско-Волжская газета», 1872–1874 гг.)

Русской провинциальной прессе, начавшей свою летопись еще с 1788 г. (с появления «Тамбовских известий»), понадобилось чуть ли не целое столетие, чтобы обнаружить первые серьезные признаки возмужания и поворота к социально-политическим проблемам. Лишь к 70-м годам XIX в., как отмечал В. Г. Короленко, печать провинции все-таки заняла уже свое место в русской жизни, а отдельные ее органы стали играть определяющую роль в решении многих местных вопросов 1.

Среди именно таких провинциальных изданий Короленко в первую очередь называл казанскую «Камско-Волжскую газету», первый номер которой вышел ровно 100 лет назад. Предварительно следует заметить, что эта газета, заслуживая самого пристального внимания исследователей, пока не изучена (как, впрочем, и многие другие издания тогдашней провинции). А та краткая характеристика, которая дается «Камско-Волжской газете» в справочнике «Русская периодическая печать», далека от того, чтобы признать ее верной. Нельзя в частности, согласиться с утверждением, содержащимся в этом справочнике, что страницы «Камско-Волжской газеты» посвящены только «малым делам», равно как и с утверждением, что возникшее в 1872 г. «Политическое обозрение» к середине года исчезло со страниц газеты 2.

«Камско-Волжская газета», просуществовав лишь два года (1872–1874), явилась настолько заметным изданием, что ее не могли обойти молчанием как в дни существования, так и после ее закрытия. Журнал «Дело», например, при его весьма требовательном отношении к провинциальной печати, еще в 1873 г. отмечал, что в «Камско-Волжской газете» и политический от дел «ведется с тактом и толком» и что местную хронику она «ведет гораздо толковей других изданий и вообще отличается умным выбором местных известий и что она вполне грамотна, опрятна; в ней вы не встретите ерунды и нередко найдете черезвычайно любопытные корреспонденции, умные и живые статьи» 3.

Читать дальше