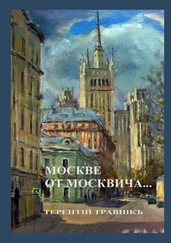

Чтобы отвлечься от этих мрачных воспоминаний, предлагаю вернуться на современный бульвар и обратить внимание на его противоположную сторону (дом №13, стр. 1, 2), где расположена бывшая усадьба М. А. Лагофита, построенная в первой половине XIX века в виде двух небольших изящных зданий, формирующих симметрию единого архитектурного комплекса.

Этот архитектурный проект был разработан Управлением московского губернского инженера и является наглядным примером типовой массовой застройки Москвы после пожара 1812 года. Тогда существовал так называемый альбом «опробованных фасадов», из которого заказчик выбирал наиболее подходящий для себя вариант, что было дешевле, чем нанимать архитектора, и позволяло быстрее застраивать разоренный город.

Изначально первые этажи были возведены из камня, а вторые из дерева. Но в 1982 году в ходе удачной реконструкции комплекса обе постройки полностью разобрали и заменили точными копиями, выстроенными из кирпича.

Теперь вернемся на нашу внутреннюю сторону бульвара и вместе с нашей героиней двинемся дальше мимо дома №14.

Этот роскошный двухэтажный особняк с фасадами оранжево-апельсинового цвета был, вероятнее всего, построен еще в начале XIX века, а современный вид приобрел уже в 1870 году, когда была проведена его реконструкция архитектором Андреем Николаевичем Стратилатовым.

Первой известной хозяйкой особняка была графиня Ростопчина, но до сих пор идут споры о том, какая именно. Дело в том, что представительниц этого знатного рода с инициалами «Е. П.» было две – Екатерина Петровна и Евдокия Петровна, приходившиеся друг другу свекровью и невесткой, соответственно. Скорее всего, все же старшая – Екатерина – была владелицей, так как Евдокия была еще очень молода, когда особняк продали другому владельцу, но об этом ниже.

Надо отметить, что Евдокия Петровна Ростопчина была необыкновенной женщиной. Петр Вяземский называл ее «московской Сафо». Жуковский ценил в ней «истинный талант», а Лермонтов писал: «Я верю, под одной звездою мы были с вами рождены».

Когда девочке было 6 лет, в 1817 году от чахотки умерла ее мать. Отец был в постоянных разъездах, и девочка воспитывалась в семье родственников. Звали ее Додо, а по фамилии она была Сушкова.

Додо тайно писала стихи и, когда подросла, неожиданно для всех вышла замуж за графа Андрея Ростопчина. Никаких чувств между молодыми замечено не было, и вся Москва знала, что граф собирался жениться на другой, однако его мать (та самая свекровь) воспротивилась намерениям Андрея.

Три года Ростопчину после замужества не видели ни в Москве, ни в Петербурге: она не появлялась в свете. Но она продолжала писать, и в редакцию доходили ее стихи. Без суеты, медленно, но верно Ростопчина завоевывала известность и среди обыкновенных любителей изящной словесности, и среди известных ценителей. Ее стихотворения были положены на музыку Глинкой, Даргомыжским, Рубинштейном, Чайковским.

В 1856 году вышел в свет первый том собраний ее сочинений, оцененный такими словами критика: «Имя графини Ростопчиной перейдет к потомству как одно из светлых явлений нашего времени… В настоящую минуту она принадлежит к числу даровитейших наших поэтов».

Семейная жизнь не принесла Ростопчиной счастья. А такая пылкая душа не могла жить без любви. У нее случился мучительный роман с Андреем Карамзиным, младшим сыном известного историка. Ростопчина была безоглядной в своем чувстве, хотя и понимала, что у них вместе нет будущего. От этой связи она родила двух дочерей, которые воспитывались в Женеве и носили фамилию Андреевы. Карамзин охладел к Евдокии, а следом пришло и известие о его предстоящей женитьбе на красавице Авроре Демидовой. Но Ростопчина оставалась верной себе и своему таланту, продолжая писать прекрасные стихи. Умерла она от рака 3 декабря 1858 года.

В этой книге было бы уместно привести отрывок из известного стихотворения Ростопчиной о Москве, который удивительным образом сохраняет свою актуальность в течение длительного времени вплоть до наших дней:

Читать дальше